Grandes banderoles réclamant plus de justice sociale et environnementale, batucadas enflammées, chants contre Emmanuel Macron et pancartes humoristiques en tous genres : il y a comme un air de déjà vu ce dimanche après-midi dans les rues de Paris.

D’abord, parce que cette «Marche des résistances» se veut une poursuite de la rentrée sociale qui anime la capitale et le reste de la France depuis trois semaines – avec le mouvement «Bloquons tout» du 10 septembre et la mobilisation intersyndicale impulsée le 18 septembre (notre reportage). Ensuite, car cette mobilisation, soutenue en chœur par plus de 300 organisations de différents horizons (écologie, syndicalisme, féminisme, antiracisme…), marque le retour en force des marches pour le climat, après trois ans d’absence.

«C’est en se mobilisant qu’on peut changer les choses»

Dans le cortège de plusieurs milliers de personnes (25 000 selon les organisateur·ices), parti de la gare du Nord sur les coups de 15 heures, beaucoup se souviennent des grandes heures des mobilisations pour le climat – entre 2018 et 2022. «Ma première marche, c’était quand j’étais en seconde à Angers», dans le Maine-et-Loire, se souvient avec un brin de nostalgie Louis, 21 ans, étudiant en école d’ingénieur. Une pancarte «I have a green dream» dans les mains, il estime qu’«aujourd’hui nous ne pouvons plus défendre l’écologie seuls de notre côté. Nous devons associer d’autres luttes, sur la justice sociale et les libertés.»

Il faut dire qu’en quelques années, le fond de l’air a considérablement changé. Les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat – qui avait donné tant d’espoirs à la jeunesse lors de sa signature en 2015 – semblent de plus en plus impossibles à atteindre. À l’inverse, «il y a maintenant un gros mouvement de recul sur l’écologie, avec une remise en cause du consensus scientifique qu’on ne voyait pas avant», s’inquiète Milan Bouchet-Valat, sociologue et membre des Scientifiques en Rébellion. Et les cortèges sont moins fournis : 40 000 personnes ont répondu à l’appel ce dimanche dans toute la France, d’après les organisateur·ices, loin de la centaine de milliers plusieurs fois revendiquée avant la pandémie de Covid-19.

«Mais c’est en se mobilisant qu’on peut changer les choses», tente de rassurer Milan Bouchet-Valat, citant la «demi-victoire» de la censure partielle de la loi Duplomb en août dernier ou celle – plus franche – de la condamnation en appel de l’État français pour la contamination massive des écosystèmes aux pesticides, le 3 septembre dernier, dans le cadre de l’affaire «Justice pour le vivant» (notre article).

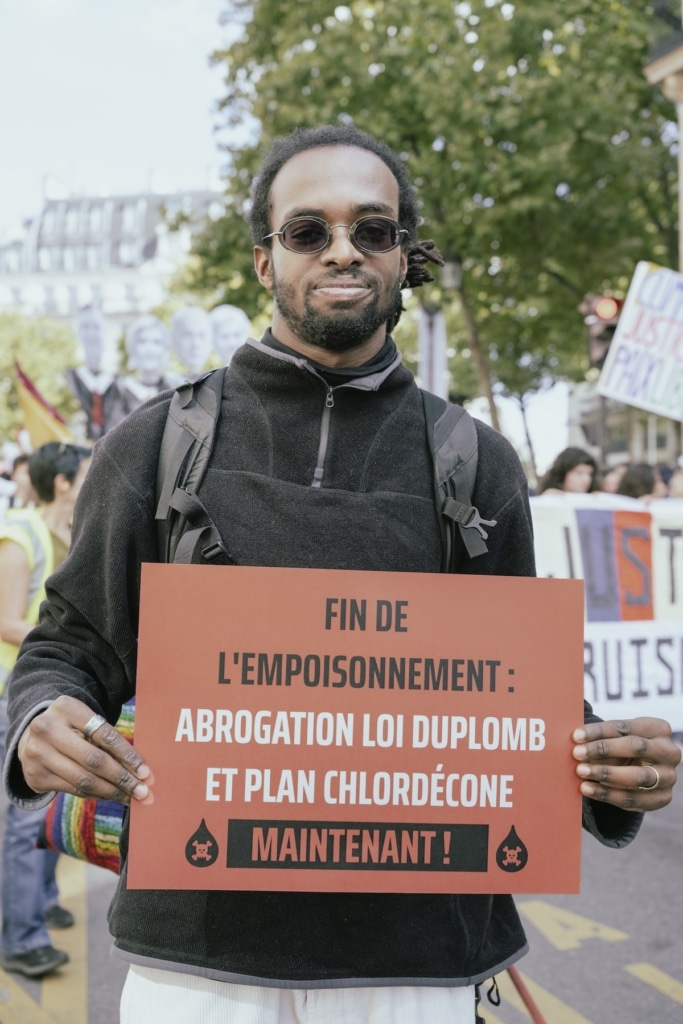

Sous le soleil tenace de cet après-midi de début d’automne, les revendications portées par la manifestant·es portent bien au-delà de la lutte contre l’inaction climatique. En témoignent les slogans des affiches colorées distribuées par l’organisation de l’événement : «Pour notre survie : taxez les riches, financez la transition», «Des écoles, des hôpitaux, pas de cadeaux pour Bernard Arnault», ou encore «Fin de l’empoisonnement : abrogation loi Duplomb et plan chlordécone maintenant !»

Le scandale du chlordécone – du nom de ce pesticide qui a durablement contaminé les Antilles et l’écrasante majorité des habitant·es – est régulièrement dénoncé au cours des prises de parole qui ponctuent l’avancée de la marche : «Enfin, nos luttes sont prises en compte par l’écologie politique française», souffle Xavier Dolmen, qui représente le Collectif des ouvrier·es agricoles et des ayants-droit empoisonné·es par les pesticides des Antilles (Coaadep). Étudiant en sciences sociales, il observe une amélioration depuis les critiques contre le racisme dans le mouvement écologiste révélées lors du festival des Résistantes, dans l’Orne, en août (notre enquête) : «Il faut désormais mieux nous intégrer dans l’organisation de ces événements», espère-t-il.

Antiracisme et féminisme à la croisée de l’écologie

Le regroupement des luttes est défendu par de nombre d’autres manifestant·es, à l’image d’Andressa Dutra, militante originaire des alentours de Rio de Janeiro (Brésil) : «Aujourd’hui, je suis à Paris en tant que personne directement touchée, pour rendre visible la crise climatique qui n’impacte pas tout le monde de la même manière. Ce sont les périphéries qui souffrent des inondations et les communautés traditionnelles comme celles des pêcheurs qui sont le plus impactées par le pétrole.»

À lire aussi

À quelques semaines de l’ouverture de la 30ème conférence mondiale (COP30) sur le climat à Belém (Brésil), la «Marche des résistances» s’inscrit plus globalement dans le mouvement international «Draw the line», organisé tout le mois de septembre à l’initiative de communautés locales d’Amérique latine et du Pacifique. Plus de 600 actions ont été organisées dans plus de 85 pays depuis le 15 septembre, rappelle Andressa Durta : «Nous devons écouter les peuples autochtones, les communautés traditionnelles et les croyants, car la solution réside dans la diversité.»

«La convergence des différents mouvements est essentielle à la lutte», abonde à ses côtés Veronica Velasquez, de l’ONG internationale de solidarité ActionAid. Celle-ci salue le ralliement des associations féministes à la «Marche des résistances», en pleine journée mondiale du droit à l’avortement : «Nous faisons le parallèle entre les différents systèmes d’oppression des femmes et de la nature, il est impossible de séparer l’exploitation du travail et du corps des femmes et celles de la planète et des ressources naturelles.»

«Les droits sexuels et reproductifs sont profondément liés à la question écologique.»

Une grille d’analyse partagée par des participant·es d’autres horizons, à l’image du «Pink bloc». Mobilisé à l’occasion du mouvement du 10 septembre, ce collectif rassemble des militant·es féministes et LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres…) et juge important de poursuivre la mobilisation dans cette marche pour le climat. «Nous estimons que les droits sexuels et reproductifs sont profondément liés à la question écologique, expose Mini*, masque noir sur le visage. Les guerres et l’impérialisme sont une catastrophe écologique, mais elles sont aussi liées à une idéologie réactionnaire qui prive de leurs droits les minorités de genre.»

Une convergence pas toujours évidente

Reconnaissables à leurs vêtements orange, les membres du Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD)–Terre solidaire présent·es dans la marche confirment ces constats sur le terrain : «Avec la crise de la dette qui frappe plusieurs pays d’Afrique, nos partenaires n’ont plus les moyens de lutter contre les conséquences du changement climatique, alors qu’ils sont les premiers à en subir les conséquences, déplore Anouk Dancert-Verot, chargée de campagne Justice économique. Et la logique est la même pour la protection des droits des femmes.»

Ce dialogue entre les différentes causes n’est pourtant pas toujours une évidence pour les personnes présentes. «L’écologie, je ne m’y connais pas trop», rit Lola*, 71 ans, qui a pris les devants du cortège avec d’autres camarades qui brandissent des drapeaux palestiniens. Elle dénonce cependant les «États occidentaux qui volent les terres des gens pour profiter de leurs ressources au prix de milliers de morts».

Plus en arrière, Marie Flamand, membre d’une association locale de sensibilisation à la transition écologique, avoue à l’inverse qu’elle «ne comprend pas trop le rapport» entre cette marche pour le climat et la cause palestinienne. Elle est avant tout venue avec sa fille pour dénoncer l’extension de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (Val-d’Oise) et son lot de pollution et de nuisances sonores.

Au-delà des associations écologistes habituelles (Greenpeace, Alternatiba, Les Soulèvements de la Terre…) et de quelques partis politiques présents en queue de cortège (Les Écologistes, La France insoumise, Place publique), de nombreuses organisations de tous horizons comme Amnesty International, Oxfam, la CGT (qui participait pour la première fois à une marche pour le climat), Nous toutes… Tous et toutes remontent les grands boulevards de la capitale jusqu’à la place de la République, sous les yeux incrédules de passant·es en costume, téléphone en main pour filmer le défilé.

Si le cortège s’amincit au fur et à mesure de l’après-midi, la bonne humeur reste de mise – rythmée par les nombreuses performances musicales organisées sur les trois chars «Climat», «Justice» et «Libertés» encadrant l’avancée des manifestant·es. Bien que modeste en nombre par rapport aux mouvements sociaux des dernières semaines, la «Marche des résistances» permet de créer de nouvelles alliances bien au-delà des questions climatiques. Et de garder le rythme avant la prochaine mobilisation : la nouvelle journée de grève et de manifestations intersyndicales annoncée le 2 octobre.

*Les prénoms ont été modifiés.

À lire aussi

-

Fin du monde et fin du mois, même combat : cinq alliances réussies entre syndicalistes et écologistes

Pancartes sur table. Sauver à la fois des emplois et la planète, c'est possible. À l'occasion de la grande mobilisation intersyndicale organisée partout en France ce jeudi, Vert vous raconte cinq luttes récentes qui ont soudé travailleur·ses et écologistes. -

Agressions, invisibilisations… le mouvement écologiste n’est pas épargné par le racisme

La parole antiraciste se libère dans les mobilisations écologistes. Après plusieurs interpellations publiques et internes par des personnes racisées dans des événements écolos, Vert a mené l’enquête.