Ce qu’il faut retenir

🐝 Toxique pour les insectes. Une dizaine de microgrammes (soit 0,000001 gramme) d’acétamipride avalée par chaque abeille suffit pour tuer net la moitié d’une colonie en l’espace de deux jours.

🌱 Persistant dans l’environnement. Il faut attendre en moyenne 420 jours pour qu’il disparaisse de moitié dans l’eau. Les néonicotinoïdes ont aussi la capacité d’imprégner l’ensemble de l’intérieur des plantes, des racines jusqu’aux fleurs.

👶 Un danger pour la santé humaine. Un dérivé de l’acétamipride a été retrouvé dans l’urine d’un quart des nouveau-nés analysés dans un hôpital au Japon.

☠️ Des quantités importantes déjà épandues. En 2012, près de sept tonnes d’acétamipride étaient vendues en France.

🚜 Certains secteurs agricoles dépendants. La principale coopérative de producteurs français de noisettes a enregistré 50% de pertes en 2024.

Ce nom complexe ne vous dit peut-être rien, pourtant il nous concerne déjà toutes et tous : acétamipride. Comme tous les membres de la tristement célèbre famille des néonicotinoïdes – de puissants insecticides aussi connus sous le surnom de «tueurs d’abeilles» –, cette molécule est interdite en France depuis le 1er septembre 2018 (malgré plusieurs dérogations jusqu’en 2023, notre article).

Mais l’acétamipride pourrait bientôt être réautorisée sous certaines conditions (par décret, sur trois ans, pour des filières montrant qu’elles sont dans une impasse technique et ayant engagé des recherches d’alternatives) par la proposition de loi Duplomb, qui vise à «lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur». Après son approbation par le Sénat en janvier dernier, l’article concernant cette substance a été proposé à la suppression par les élu·es de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale (AN) il y a deux semaines… avant d’être réécrit par la commission des affaires économiques de l’AN. Il sera examiné par l’ensemble des député⸱es à partir du 26 mai.

Toxicité pour les abeilles : «Par définition, il est fait pour tuer des insectes»

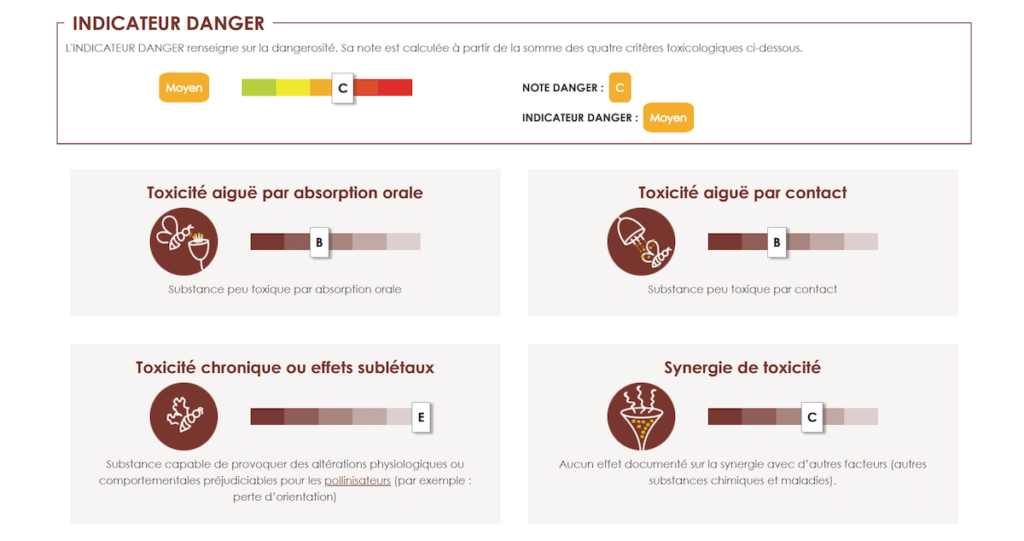

On l’oublie parfois, mais les insecticides… tuent des insectes. Une dizaine de microgrammes d’acétamipride avalée par chaque abeille suffit pour tuer net la moitié d’une colonie en l’espace de 48 heures. Cette dose létale microscopique (un microgramme est un million de fois plus petit qu’un gramme) est confirmée à la fois par des études indépendantes et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Efsa, une agence officielle qui rend des avis sur les risques des pesticides dans l’Union européenne).

Cette dose létale à partir de laquelle meurent 50% des abeilles reste bien loin de celle de ses autres cousins néonicotinoïdes, chez qui elle se compte plutôt en nanogrammes… soit encore mille fois plus petit, donc plus toxique. De là à considérer que l’acétamipride n’est pas dangereux pour les abeilles, comme le défend le sénateur (Les Républicains) Laurent Duplomb, auteur de la proposition de loi du même nom ? «Ce n’est pas parce qu’il est moins toxique qu’il n’est pas toxique, avertit Laure Mamy, directrice de recherche au sein de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), qui a récemment copiloté une expertise portant sur les impacts des pesticides sur la biodiversité. C’est un insecticide, donc par définition il est fait pour tuer des insectes.»

D’autant que l’acétamipride pourrait être encore plus nocif en tenant compte de sa toxicité chronique, soit l’exposition répétée à une même dose sur le long terme (ce qui est le cas lorsque des insectes butinent des fleurs tous les jours). «Regarder combien de bouteilles de whisky on doit boire en une fois pour tomber raide mort a peu de sens, il faut surtout regarder les effets d’une demi-bouteille chaque jour pendant des années», illustre Philippe Grandcolas, entomologiste et directeur de recherche en écologie au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

«Lorsque l’on prend l’exposition chronique sur dix ou 20 jours, les néonicotinoïdes sont en général au moins dix à 100 fois plus toxiques pour les abeilles», estime Jean-Marc Bonmatin, chimiste-toxicologue au CNRS d’Orléans (Loiret) et spécialiste mondialement reconnu de ces substances. Pour l’acétamipride, il existe actuellement peu de connaissances concernant sa toxicité chronique.

«On observe aussi des effets sublétaux [qui peuvent causer la mort de manière indirecte, NDLR], sur le comportement, les capacités d’apprentissage, le mouvement…», complète Laure Mamy. Plusieurs études ont d’ailleurs prouvé que l’acétamipride est plus dangereux pour les abeilles lorsqu’il interagit avec certains fongicides (des pesticides qui éliminent les champignons), souligne Philippe Grandcolas : «Ces effets cocktails ne sont jamais testés, pourtant la toxicité peut être augmentée de manière considérable». Et ces pesticides n’impactent pas seulement les insectes, mais l’ensemble de la biodiversité (notre article) : vers de terre, oiseaux, poissons…

Persistance dans l’environnement : une substance qui met plusieurs années à disparaître dans l’eau

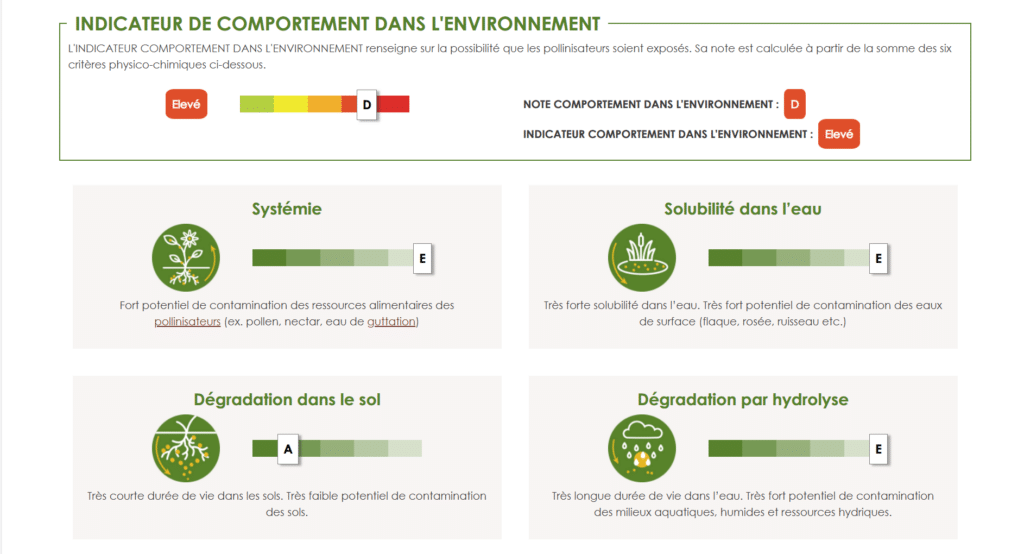

L’acétamipride contamine bien plus que les champs où il est appliqué. Ce pesticide est considéré comme stable dans l’eau : il faut attendre en moyenne 420 jours pour qu’il disparaisse de moitié, selon les données de référence. D’autres études font état d’une demi-vie de plusieurs dizaines de jours. «Cela veut dire que, quand il pleut dans un champ, le produit est lessivé et amené dans les cours d’eau, puis les rivières, les fleuves, la mer…, liste Jean-Marc Bonmatin. S’il tient plus d’un an sans avoir été dégradé [sans que les atomes de la molécule se soient détachés, NDLR], alors c’est toute cette chaîne qui est contaminée.»

L’acétamipride est d’autant plus persistant dans l’environnement qu’il est, comme tous les membres de sa famille, systémique. C’est-à-dire qu’il a la capacité d’imprégner la totalité des végétaux : «Quand d’autres pesticides font barrière en surface de la plante, les néonicotinoïdes rentrent à l’intérieur et se diffusent dans les feuilles, les racines, les fruits…», décrit Jean-Marc Bonmatin.

Seule – mince – satisfaction : l’acétamipride disparaît assez vite dans les sols (sa demi-vie est de quelques jours, contre plus d’un an pour d’autres de ses cousins néonicotinoïdes). Mais cette dégradation du pesticide ne fait pas pour autant disparaître tous les dangers, rappelle Laure Mamy : «Il se forme des métabolites [les «produits de dégradation» provenant de la transformation de la molécule, NDLR], qui peuvent être plus ou moins dangereux selon les cas.»

Risques pour la santé : des enfants contaminés jusque dans leur système nerveux

C’est justement l’un des principaux produits de dégradation de l’acétamipride qui inquiète les scientifiques : dans une étude publiée en 2019, une équipe de chercheur·ses a retrouvé le métabolite N-desmethyl-acétamipride dans l’urine d’un quart des nouveau-nés étudiés au sein d’un centre de soins intensifs à Tokyo (Japon, où l’acétamipride a été inventé en 1995). «Cela veut dire que la substance passe la barrière placentaire [qui protège le fœtus dans le ventre, NDLR], c’est une catastrophe : qu’il soit très toxique ou moyennement toxique n’est même plus la question», s’inquiète Jean-Marc Bonmatin, qui a participé à cette étude. Cette dernière a aussi mis en évidence une corrélation avec le très faible poids anormal de ces bébés japonais pourtant nés à terme.

Plus proche de la France, une étude de 2022 menée en Suisse a retrouvé des traces du principal métabolite de l’acétamipride dans la quasi-totalité des échantillons de liquide cérébro-spinal (le fluide où baignent le cerveau et la moelle épinière) de quatorze enfants testés. «On le retrouve à la base même du fonctionnement du système nerveux, qui pilote tout le corps humain», alerte Jean-Marc Bonmatin.

Le spécialiste souligne que les néonicotinoïdes sont justement des neurotoxiques, qui s’attaquent au système nerveux des insectes. Les conséquences supposées de la présence de ces substances et leurs dérivés dans le corps humain sont multiples : maladies rénales, malformations cardiaques, tremblements, pertes de mémoire…

Ces recherches indépendantes ont amené l’Efsa à reconnaitre l’an dernier des «incertitudes majeures» concernant les effets nocifs de l’acétamipride sur le système nerveux humain. Saisie à la demande de la France, l’agence européenne recommande dans son avis du 27 mars 2024 une baisse drastique des doses auxquelles un individu peut être exposé… sans pour autant demander sa suspension dans l’Union européenne.

Quantités utilisées en France : plusieurs tonnes épandues jusqu’à son interdiction il y a sept ans

Avant son interdiction, l’acétamipride avait déjà été largement utilisé en France. En 2012, ce sont près de sept tonnes de ce puissant insecticide qui ont été vendues en France, selon les données statistiques du ministère de l’agriculture. Après 2018, ce volume a considérablement diminué mais restait toujours de l’ordre du millier de tonnes, les néonicotinoïdes ayant été partiellement réautorisés par dérogation pour certaines cultures en difficulté jusqu’en 2023 (notre article).

«On peut comparer ces quantités avec celles qui sont toxiques pour les abeilles [pour rappel : un millionième de gramme], le calcul serait légitime», pointe Jean-Marc Bonmatin, qui souligne que ces doses épandues par le passé persistent dans l’environnement : «Quand on traite un champ avec des néonicotinoïdes, on en a pour plusieurs années de pollution.»

«La France n’a jamais utilisé massivement l’acétamipride, tempère Christian Huyghe, directeur scientifique à l’Inrae. Sept tonnes, c’est déjà beaucoup, mais cela reste assez faible en comparaison des 260 tonnes d’imidaclopride [un autre néonicotinoïde, NDLR] vendues la même année». Lors d’une audition par la commission des affaires économiques du Sénat, en avril 2023, le scientifique alertait sur un «chlordécone de l’Hexagone», en référence au célèbre scandale sanitaire qui marque encore aujourd’hui les Antilles (notre article).

Dépendance de secteurs agricoles : quelques filières subissent de lourdes pertes, des alternatives existent

Face à ces chiffres alarmants, pourquoi vouloir réautoriser l’acétamipride ? Depuis l’interdiction des néonicotinoïdes en France, plusieurs filières se plaignent de lourdes chutes de rendements et sont brandies en symboles par les soutiens de la proposition de loi Duplomb. Pour la noisette, la coopérative Unicoque (qui représente les trois quarts de la production française) déplore par exemple 50% de pertes en 2024 à cause d’invasions de balanin, un insecte considéré comme «ravageur».

Autre secteur qui milite activement pour pouvoir réutiliser les néonicotinoïdes : celui de la betterave, qui rappelle régulièrement avoir perdu 280 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, après une attaque massive de pucerons verts. «Cela ne viendrait à l’idée de personne de demander le retour de l’amiante pour préserver le secteur du bâtiment, alors pourquoi réautoriser des produits neurotoxiques pour des cultures qui, en plus, ne sont pas vivrières ?», interroge Philippe Grandcolas.

Le scientifique rappelle que des alternatives aux néonicotinoïdes, qui ne sont utilisés que depuis les années 1990, existent : «On peut mettre en place d’autres pratiques culturales, des solutions techniques, comme des pièges à odeur ou des produits moins toxiques, et proposer une transition vers d’autres filières». Dans un rapport publié en 2021 (notre article), l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses, l’équivalent de l’Efsa au niveau français) identifiait par exemple 22 produits ou méthodes de substitution aux néonicotinoïdes.

À lire aussi

-

Pas d’interdiction de pesticides sans solutions ? Agriculteurs et scientifiques se sont alliés et présentent leurs alternatives

Au phyto dit, aussitôt fait. Des spécialistes du sujet ont travaillé pendant six ans avec des agriculteur·ices pour tester des solutions alternatives aux pesticides, dangereux pour l’environnement et la santé. Les résultats viennent d’être rendus publics et proposent des méthodes efficaces. -

Compost bio, paillage de blé… à Montreuil, une ferme florale ouverte au public pour sensibiliser aux fleurs sans pesticides

L’âge de floraison. Dans sa ferme située en banlieue parisienne, Sophie Jankowski vend des fleurs 100% naturelles, sans pesticides. Un vrai défi, quand on sait que près de 85% des plantes achetées en France viennent de l’étranger. Rencontre avec cette passionnée, dont l’exploitation est ouverte aux curieux depuis quelques jours.