Donald Trump est en guerre contre le climat. Et, selon lui, il a déjà gagné. «J’AI (NOUS AVONS !) juste gagné la guerre contre le canular du changement climatique», écrivait-il sur sa plateforme Truth social la semaine dernière. L’objet de son triomphe ? Le revirement du milliardaire Bill Gates, jusqu’ici investi dans la lutte contre le réchauffement climatique via sa fondation. Il a finalement dénoncé «la vision catastrophiste» des expert·es sur le climat… en dépit du consensus scientifique sur le sujet.

Au-delà des sorties provocatrices dont il est coutumier, Donald Trump mène une destruction méthodique de la politique écologique de son pays. Depuis son investiture, le 20 janvier dernier, il a intenté 350 actions qui menacent l’environnement, le climat ou la santé humaine, selon le décompte de l’ONG Natural resources defense council (NRDC).

C’est déjà plus que sur toute la durée de son premier mandat (2017-2020) : le New York Times avait comptabilisé 112 reculs. Vert vous en présente sept, aux conséquences potentiellement dramatiques.

Donald Trump a annoncé vouloir supprimer le socle légal des États-Unis pour lutter contre le réchauffement climatique

Aux États-Unis, la capacité du gouvernement fédéral à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) repose sur une décision, prise en 2009 par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) : l’Endangerment Finding. Elle établit que les émissions de dioxyde de carbone et de méthane mettent en danger la santé publique, puisqu’elles sont responsables du réchauffement de la planète.

Grâce à cette avancée, les gouvernements démocrates de Barack Obama (2008-2016) et de Joe Biden (2020-2024) ont imposé des normes aux gros pollueurs, aux centrales à gaz et à charbon ou sur les pots d’échappement des voitures. Donald Trump veut abroger cette décision, comme il l’a annoncé le 29 juillet. La finalisation du projet d’abrogation devrait être effective au cours de l’année prochaine, après une consultation publique de 45 jours. L’administration américaine ne pourra alors plus réguler les émissions, ni lutter contre le changement climatique.

Selon le New York Times, la Cour suprême des États-Unis, à majorité républicaine, pourrait renverser le jugement de 2007 qui a permis l’adoption de l’Endangerment Finding. Si tel était le cas, le ou la prochain·e président·e perdrait un socle légal pour revenir sur les reculs environnementaux de Trump.

Il s’est attaqué à la recherche sur le climat

Le président d’extrême droite tente de faire disparaître les informations sur le climat. En mars, puis début octobre, il a censuré des mots comme «pollution», «changement climatique», «vert» ou «émissions» de tous les sites et documents officiels.

Avant l’été, il a enterré le plus gros site gouvernemental d’information sur le climat. En avril, des centaines de scientifiques qui travaillaient sur la préparation d’un rapport phare sur les conséquences du réchauffement climatique aux États-Unis ont été licencié·es.

«Le danger qui nous guette est de ne plus savoir ce que nous sommes en train de vivre.»

L’administration a torpillé les effectifs des institutions publiques comme l’Agence de protection de l’environnement (EPA) ou l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (Noaa). Même sort pour la Nasa, l’agence spatiale américaine, où Donald Trump a viré la scientifique en chef Katherine Calvin, coprésidente du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Il l’avait aussi empêchée de se rendre en Chine, début mars, pour prendre part à une session du Giec.

«La science c’est la base de toutes les politiques climatiques, réagit auprès de Vert Éléonore Duffau, chercheuse à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) qui travaille notamment sur les questions de sécurité climatique. Le danger qui nous guette est de ne plus savoir ce que nous sommes en train de vivre.»

Il a transformé l’agence gardienne du climat en machine de dérégulation

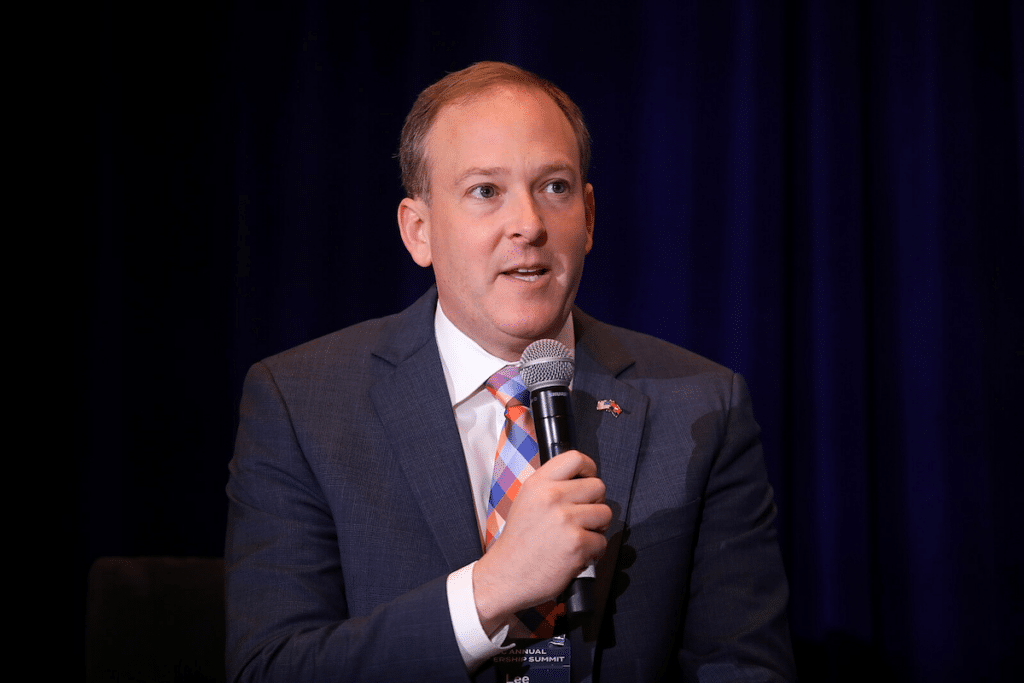

Pour détricoter les normes environnementales, Donald Trump a placé l’un de ses plus fidèles lieutenants à la tête de l’Agence de la protection de l’environnement (EPA) : Lee Zeldin. En moins d’un an, le patron de l’EPA a transformé l’institution gardienne du climat en outil de dérégulation climatosceptique.

Ainsi, l’Agence considère désormais que «les phénomènes météorologiques extrêmes n’ont pas augmenté de manière incontestable» depuis 2009, malgré le consensus scientifique qui montre que le réchauffement climatique accentue les événements climatiques extrêmes.

Lee Zeldin a par ailleurs réorienté la mission de protection de l’environnement de l’agence. Elle doit maintenant permettre de «réduire le coût d’achat d’une voiture, de chauffage d’une maison et de gestion d’une entreprise».

Il a permis aux entreprises de polluer plus

Le 12 mars dernier, en l’espace d’une journée, l’EPA est revenu sur 31 mesures environnementales, fondatrices de la politique climatique du pays. «C’est le plus grand jour de déréglementation que notre nation ait connu, s’était félicité Lee Zeldin. Nous portons un coup fatal à la religion du changement climatique afin de réduire le coût de la vie des familles américaines, de libérer l’énergie américaine, de ramener les emplois automobiles aux États-Unis, et bien plus encore.»

Au programme : abandon des normes pour réduire les émissions des voitures ; fin de l’obligation pour les centrales à charbon d’éliminer la quasi-totalité de leurs émissions de CO2 d’ici à 2032 ; et redéfinition du Clean Water Act, qui interdisait de déverser des polluants dans les zones humides et les petits cours d’eau qui fournissent de l’eau potable.

Le même jour, Lee Zeldin a confirmé la suppression des bureaux dédiés à la protection des communautés vulnérables face aux impacts environnementaux.

Il a ouvert la voie à davantage de produits toxiques dans l’eau et dans l’air

Fin octobre, l’administration Trump a proposé d’affaiblir la surveillance des produits chimiques les plus toxiques aux États-Unis. Notamment pour les PFAS, l’amiante ou les dioxines, liste le Guardian. Si elle entre en vigueur, cette nouvelle règle pourrait empêcher les États fédéraux d’interdire les produits chimiques dangereux et invalider des centaines de mesures de protection de l’environnement. Le 14 mai déjà, l’EPA avait annoncé rehausser ou supprimer les seuils limites de «polluants éternels» dans l’eau potable.

En juin, l’administration Trump a supprimé la réglementation sur les rejets de GES et de polluants des centrales (au charbon, au pétrole et au gaz). Réagissant à cette décision, Lee Zeldin a estimé que la lutte contre le réchauffement climatique s’apparentait à une forme de «culte».

Pour Eléonore Duffau : «L’objectif [du gouvernement] est de déréguler complètement la protection de l’environnement et de laisser libre cours aux industries fossiles et polluantes.»

Il a «libéré» les énergies fossiles

C’était une promesse de sa campagne, en partie financée par l’industrie pétrolière. Donald Trump voulait «forer». C’était l’objet de son slogan «Drill baby, drill» («Fore chéri, fore»). Pour ce faire, il veut libérer les industries polluantes de leur obligation de déclarer leurs émissions – qui doivent être rendues publiques depuis 2010.

Dès son arrivée au pouvoir, le milliardaire a levé le moratoire (un accord sur la suspension d’une activité) sur la construction de terminaux d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), instauré par son prédécesseur Joe Biden. Ces infrastructures permettent d’extraire davantage de gaz du sol pour le liquéfier et l’exporter : un processus ultra-polluant.

Depuis janvier, six projets de terminaux ont reçu une «décision finale d’investissement» – et 38 autres sont encore dans les tiroirs. Ils pourront être reliés à des champs gaziers, comme au Texas, où le plus gros mégaprojet d’extraction fossile au monde est en cours. Selon Louis-Maxence Delaporte, analyste Énergie au sein de l’ONG Reclaim finance : «Ces projets d’extraction sont possibles grâce à ces nouveaux terminaux qui vont leur permettre d’extraire du gaz et de l’exporter.»

Dès son investiture, le président républicain avait signé un décret pour «donner la priorité au développement du potentiel de GNL de l’Alaska». L’administration Trump a aussi approuvé, le 23 octobre, de nouveaux forages pétroliers et gaziers dans une réserve naturelle d’Alaska – l’une des seules zones encore vierges sur la planète.

Il a aussi signé un décret, le 24 avril, pour lancer l’extraction à grande échelle des métaux présents dans les fonds marins(Deep sea mining, en anglais), y compris dans les eaux internationales. Une première mondiale qui chamboule le droit de la mer.

Il a mis un frein aux projets éoliens et solaires

Parmi les autres mesures prises à son arrivée au pouvoir, le président américain a ordonné de cesser de délivrer des permis pour des parcs éoliens.

Surtout, en août, il a décidé l’arrêt de la construction d’un parc éolien à 6 milliards de dollars (5,2 milliards d’euros), terminé à 80%, et qui devait générer assez d’électricité pour fournir 350 000 logements dans le Rhode Island et au Connecticut dès le printemps prochain.

Selon le New York Times, c’est la troisième fois que l’administration stoppe sans motif le développement de parcs éoliens qui avaient reçu une approbation fédérale. Ces décisions créent une crise inédite dans l’éolien, suppriment des milliers d’emplois et privent le secteur de millions de dollars d’investissements.

Dans un rapport publié le 7 octobre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit une baisse de la production d’énergies renouvelables aux États-Unis de 50% sur un an. Pour Eléonore Duffau : «Tout cela compromet l’atteinte des objectifs climatiques du pays – qui est quand même le deuxième pollueur mondial et le premier pollueur historique – et freine les efforts mondiaux visant à ralentir le réchauffement de la planète.»

À lire aussi

-

Donald Trump, 100 jours au pouvoir et des dingueries à la pelle : ses dix pires décisions depuis janvier

Cent limites. Ce mardi 29 avril, le 47ème président des États-Unis célèbre ses «100 jours» au pouvoir. En trois mois, le leader républicain a brutalisé la société américaine et bousculé l’équilibre économique et géopolitique mondial. Récit, depuis son investiture jusqu’à aujourd’hui, de dix moments marquants. -

Cécile Alduy, professeure à Stanford : face à Trump, «un mouvement de résistance s’organise»

Fac si minée. Professeure de littérature à l’université de Stanford (États-Unis) et chercheuse associée au Centre de recherches politiques de Sciences Po Paris, Cécile Alduy revient pour Vert sur le quotidien des campus américains, régulièrement ciblés par les menaces de Donald Trump.