• Le grand hamster d’Alsace menacé par l’agriculture intensive

Rat le bol. Avec ses grosses joues blanches et ses petits yeux noirs, le grand hamster d’Europe a tout pour plaire. Pourtant, il est au bord de l’extinction en Alsace, où subsiste la dernière population française.

Le cas du grand hamster est typique de l’impact du «changement d’utilisation des terres» – destruction et fragmentation des habitats, urbanisation, etc. -, première cause d’effondrement de la biodiversité, selon le rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le «Giec de la biodiversité».

Animal emblématique des champs, où il creuse ses terriers, le grand hamster a gravement souffert de la révolution agricole amorcée dans les années 1960. Monocultures, agrandissement des parcelles… «Ces pratiques réduisent la diversité de son alimentation», analyse auprès de Vert Caroline Habold, chercheuse en écophysiologie animale au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

👉 Cliquez ici pour lire le portrait complet de ce charmant rongeur alsacien.

• Le cabillaud, victime emblématique de la surpêche

Noyé, le poisson ? On le mange en papillote ou à la vapeur, en filet séché et salé (on l’appelle alors «morue»), ou même sous forme d’huile de foie… Victime de la surpêche, le cabillaud est en grave déclin dans les eaux françaises.

«La pêche, notamment industrielle, est le principal levier de destruction de la biodiversité marine», pointe Frédéric Le Manach, directeur scientifique de l’association de protection des océans Bloom, en s’appuyant sur les conclusions du rapport global de l’IPBES.

En France, le cabillaud est un cas d’école de la surpêche. Dans les eaux au nord de la Bretagne (sa zone de présence historique en métropole), ce poisson d’eau froide est en grave déclin depuis des décennies.

👉 Cliquez ici pour lire le portrait complet de ce gros poisson d’eau froide.

• Les épicéas du Jura menacés par la hausse des températures

Ça sent le sapin. Le roi n’est plus maître en son royaume. Arbres symboliques du Jura, les épicéas dépérissent à cause d’une grave épidémie de scolytes. Ces petits insectes se développent sous l’écorce et prolifèrent avec la hausse des températures.

«Il y a toujours eu des épidémies régulières, ces dernières décennies, mais celle que l’on vit actuellement est accentuée par le réchauffement climatique», souligne Mathieu Mirabel, responsable du département de la santé des forêts à la région Bourgogne-Franche-Comté.

Selon son suivi, entre 10 et 20% des surfaces d’épicéas et de sapins du massif jurassien sont concernées. «La hausse des températures joue à deux niveaux», complète l’expert. «Elle accentue l’affaiblissement des arbres en cas de sécheresse et permet un développement plus rapide des insectes ravageurs».

👉 Cliquez ici pour lire le portrait complet de ce joyau des forêts jurassiennes.

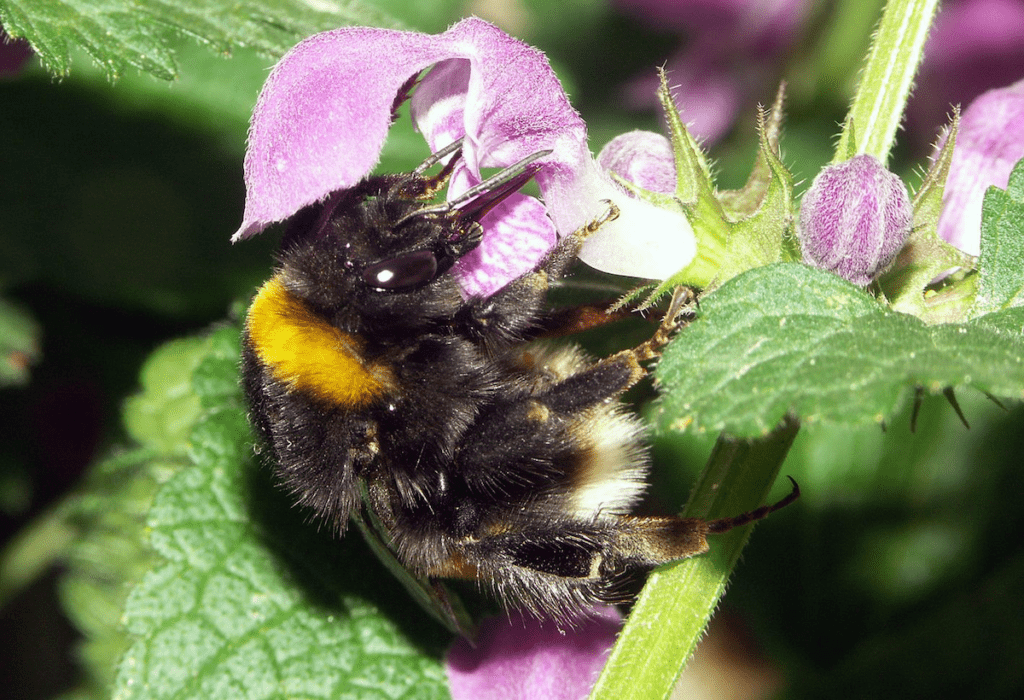

• Les bourdons, victimes silencieuses des pesticides

L’abeille coule. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un bourdon ? Ces gros insectes sont en net déclin : un quart des 68 espèces vivant en Europe sont menacées d’extinction, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Pour Philippe Grandcolas, directeur de recherche en écologie au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et spécialiste des insectes, les bourdons sont emblématiques du déclin généralisé des populations d’invertébrés : «plusieurs études ont mis en évidence les dégâts du glyphosate sur les bourdons, mais ils subissent aussi des pertes d’habitat dans les plaines agricoles, des fleurs avec moins de nectar, et des étés de plus en plus chauds».

De plus en plus d’études scientifiques pointent l’impact nocif des pesticides sur les bourdons, et plus généralement sur l’ensemble des insectes. Papillons, coccinelles, libellules… c’est tout un monde qui disparaît dans un silence assourdissant.

👉 Cliquez ici pour lire le portrait complet de cette «abeille du froid».

• Le cerf rusa, une espèce qui bouleverse les écosystèmes

Effet de cerf. Introduit avec la colonisation, ce petit cervidé s’est reproduit à une vitesse folle en Nouvelle-Calédonie. «C’est vraiment un modèle type de l’espèce invasive : une prolifération en un temps record, qui impacte le milieu naturel, mais aussi les activités humaines», liste la paléobiologiste associée au laboratoire Palevoprim de Poitiers Émilie Berlioz.

Elle ajoute : «Ils mangent tout ce qui pousse, des feuilles à la moindre petite graine qui tombe au sol, et frottent leurs bois contre les troncs jusqu’à les faire mourir.»

Cette suractivité bouleverse aussi les activités humaines, à commencer par l’agriculture. La ressource en eau est concernée, explique Émilie Berlioz : «sans arbres, la terre n’est plus stabilisée, elle s’érode à la moindre pluie et descend dans les cours d’eau».

👉 Cliquez ici pour lire le portrait complet de ce petit mammifère asiatique.