☀️ Tout l’été, Vert vous emmène à la découverte d’un site touristique emblématique percuté par le changement climatique. Gorges du Verdon, île de Ré, châteaux de la Loire… découvrez comment ces endroits se transforment et essayent de s’adapter à un monde en surchauffe. Cette semaine, nous partons en Haute-Savoie, sur le plus grand glacier de France métropolitaine. Symbole de la fonte des neiges, la Mer de glace pourrait disparaître à horizon 2100, et avec elle une partie de l’économie locale.

Retrouvez tous les épisodes de notre série d’été en cliquant ici.

Un site incontournable : 400 000 visiteurs par an, un symbole du tourisme de haute montagne

Son nom vient des écrits de l’explorateur britannique William Windham, un des premiers à l’explorer en 1741 : la «Mer de glace» fascine le grand public depuis des siècles. Historiquement, ce glacier – le plus grand de France métropolitaine – s’étendait jusqu’aux abords de la ville de Chamonix (Haute-Savoie), sur les contreforts du massif du Mont Blanc.

Avec le développement du tourisme de masse, son accès est facilité dès 1909 avec l’installation d’un train à crémaillère pour monter les visiteur·ses jusqu’au sommet du Montenvers. Depuis là, les touristes peuvent accéder au glacier (aujourd’hui en prenant une télécabine), à une grotte taillée chaque année dans la glace ou encore à plusieurs musées, hôtels ou restaurants.

L’hiver, de nombreux·ses skieur·ses descendent aussi le glacier depuis l’Aiguille du Midi. Symbole du tourisme en haute montagne, la Mer de glace est un des espaces naturels les plus visités en France : le site accueille chaque année autour de 400 000 visiteur⸱ses.

La Mer de glace face au réchauffement climatique : une fonte qui ne cesse de s’accélérer ces dernières décennies

Les images en noir et blanc de touristes marchant difficilement sur ces grandes vagues de glace semblent bien loin. «Aujourd’hui, les gens qui arrivent au Montenvers voient juste un champ de cailloux, même s’il y a encore un peu de glace en dessous», décrit Delphine Six, glaciologue à l’université Grenoble Alpes.

Selon les mesures effectuées par son équipe de recherche, la Mer de glace a «reculé» de 1,7km entre 1890 et 2024 : «Comme elle perd entre 15 et 20 mètres par an, le front se situera au niveau de la gare d’arrivée du Montenvers d’ici cinq ans», estime la spécialiste. En ce même point, l’épaisseur de la Mer de glace a aussi diminué de 200 mètres en un peu plus d’un siècle. La fonte ne fait que s’accélérer ces dernières décennies, si bien que des centaines de marches et une nouvelle télécabine ont été ajoutées au fil des années pour permettre aux touristes de descendre sur le glacier.

Comme pour l’ensemble des glaciers de la planète (notre article), ce déclin rapide est provoqué par le réchauffement climatique lié aux activités humaines, explique Antoine Rabatel, lui aussi glaciologue à l’université Grenoble Alpes : «Avec l’augmentation des températures, la période de fonte s’allonge de plus en plus [plus tôt au printemps et plus tard à l’automne, NDLR], et s’intensifie une partie de l’été avec les canicules». Ce dernier précise que le changement climatique joue aussi l’hiver, en réduisant l’enneigement sur les parties les plus basses du glacier.

Et après : une quasi-disparition vers 2100, dans le scénario climatique le plus pessimiste

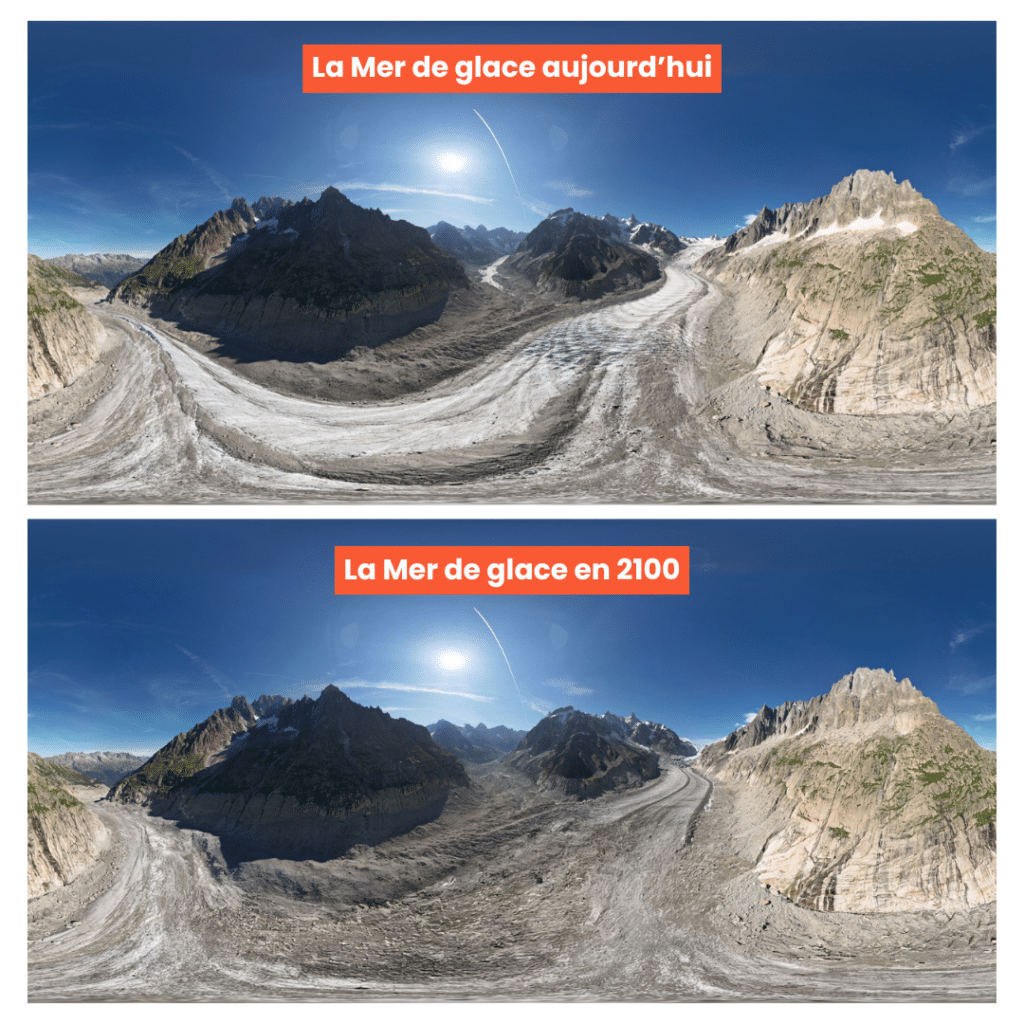

L’avenir de la Mer de glace dépendra de la vitesse de réduction de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique : «Avec notre trajectoire actuelle, nous perdrons 80% du volume de glace actuel d’ici 2100», détaille Delphine Six.

Avec d’autres glaciologues, elle a publié en 2019 une modélisation de la Mer de glace d’ici la fin du siècle : «Dans l’hypothèse la plus pessimiste d’une croissance ininterrompue des émissions de gaz à effet de serre, la Mer de glace pourrait disparaître avant 2100», résumait la publication, dont les données doivent être actualisées cette année.

«Chaque dixième de degré évité permettra de limiter la perte de glace, tient à compléter Antoine Rabatel, qui a aussi participé aux travaux. Dans le scénario optimiste où l’on réussirait à maintenir la trajectoire de l’Accord de Paris [un réchauffement climatique limité à +2°C d’ici 2100, voire +1,5°C, par rapport au milieu du 19ème siècle, NDLR], la Mer de glace perdrait les deux tiers de son volume mais se stabiliserait autour de 2060-2070.» Mais, comme le rappelle le chercheur ainsi que de nombreux·ses climatologues, un tel scénario semble de plus en plus inatteignable.

S’adapter ou disparaître : vers un «tourisme de la dernière chance» ?

Réduire les émissions de gaz à effet de serre reste la seule solution pour limiter la fonte des glaciers, assure Antoine Rabatel : «Mais c’est une trajectoire très complexe à mettre en œuvre, qui implique un changement sociétal majeur de sortie des énergies fossiles». À l’entrée de la grotte de glace, quelques bâches ont été installées pour réfléchir les rayonnements solaires et limiter la fonte, mais principalement pour des questions de sécurité (pour éviter que des morceaux de glace ne tombent) précise Emmanuel Salim, géographe à l’université Toulouse Jean Jaurès, qui a consacré sa thèse au tourisme glaciaire.

Du côté des gestionnaires du site, les messages adressés aux touristes évoluent, analyse le chercheur : «Il y a encore 15 ans, la communication était axée sur le fait d’aller voir “le plus grand glacier de France”, mais les acteurs locaux ont bien compris que cela amenait de la déception et ils se réorientent désormais vers l’histoire de la glaciologie et de Chamonix».

Un nouveau musée du «glaciorium» doit aussi voir le jour prochainement sur le site du Montenvers, pour sensibiliser au passé et à l’avenir du climat et des glaciers. De plus en plus de visiteur·ses viennent aussi pour constater les effets du changement climatique et admirer la Mer de glace avant qu’elle ne disparaisse définitivement : un «tourisme de la dernière chance», selon les termes d’Emmanuel Salim, qui peut aussi – paradoxalement – renforcer les émissions de gaz à effet de serre à l’origine même de cette disparition.

🌊 Cet article vous a plu ? Découvrez les autres épisodes de notre série d’été sur les sites touristiques bouleversés par le changement climatique :

L’île de Ré, en première ligne face à la montée des eaux : «Il n’y aura pas assez d’énergie et d’argent pour tout protéger»

Le château de Chenonceau enjambera-t-il un jour une rivière à sec ? «D’ici à 2100, les sols s’assècheront très fortement de juin à octobre»

Cyclones, blanchissement des coraux, montée des eaux… l’île de La Réunion, menacée par le dérèglement climatique

La Camargue et les Saintes-Marie-de-la-Mer face à la montée des eaux : «Cet eldorado est en passe de devenir un désert salé»

Les Gorges du Verdon, un joyau provençal menacé par la sécheresse : «Quand l’eau viendra à manquer, il faudra faire des choix»

À lire aussi

-

L’Unesco alerte sur l’état des glaciers : «Quel que soit l’endroit où nous vivons, nous en dépendons tous»

La fonte qui glace. Alors que ce 21 mars signe la première journée mondiale des glaciers, l’Unesco démontre la fragilité de ces «châteaux d’eau naturels» et explore les manières de les préserver, dans un rapport paru ce vendredi. -

«Ce sont des symboles, des lanceurs d’alerte» : le dernier souffle des glaciers des Pyrénées

Glace hier. La disparition des géants blancs est l’une des faces des bouleversements climatiques en montagne. Alors que 2025 a été désignée «année internationale de préservation des glaciers» par les Nations unies, des observateur·ices tirent la sonnette d’alarme.