☀️ Tout l’été, Vert vous emmène à la découverte d’un site touristique emblématique percuté par le changement climatique. Gorges du Verdon, île de la Réunion, Mer de glace… découvrez comment ces endroits se transforment et essayent de s’adapter à un monde en surchauffe. Cette semaine, nous partons près du village de Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue.

Retrouvez tous les épisodes de notre série d’été en cliquant ici.

Une carte postale méditerranéenne prisée des vacanciers

La ville d’Arles (Bouches-du-Rhône) est loin derrière et la route se prolonge sur plusieurs dizaines de kilomètres, traversant un paysage plat où se succèdent des marais, des rizières, des champs de taureaux et de chevaux blancs à perte de vue. La Camargue dans toute sa splendeur. Coincé entre Montpellier et Marseille, le secteur des Saintes-Maries-de-la-Mer est un territoire singulier, formé en grande majorité d’eau. De chaque côté, les deux bras du Rhône. Au sud, la Méditerranée. Et à l’intérieur des terres, des étangs et des dizaines de petites canalisations, souvent insoupçonnables, reliant les parcelles agricoles entre elles. Dans cet étonnant paysage sauvage où nichent de multiples espèces d’oiseaux, dont le mythique flamant rose (près d’un tiers des effectifs nicheurs d’Europe), quelques langues de bitume se démarquent pour mener à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Ce petit village méditerranéen aux accents provençaux de 2 300 habitants devient chaque été une station balnéaire attirant 20 000 vacanciers. Près de 170 restaurants se concentrent dans les ruelles piétonnes où s’entremêlent boutiques de souvenirs en tout genre et vendeurs de glaces. Et tout autour de la ville, des offres de balades à cheval par dizaines, promettant des souvenirs de couchers de soleil inoubliables.

«Pendant des années, j’ai vu des touristes revenir tous les ans, au même endroit, et réserver la même balade à cheval», explique Jérôme Ferton, le président de l’office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer et propriétaire des gîtes équestres du Mas Trinita. Un combo nature-soleil-liberté qui alimente depuis plus de 50 ans l’image d’un territoire à part, aujourd’hui en danger. «Souvent, on me dit qu’on va finir comme le Mont-Saint-Michel, une carte postale pour touristes difficilement accessible, déclare Jérôme Ferton, amer. Et j’ai l’impression que certains s’en accommoderaient très bien.»

La commune la plus exposée du littoral méditerranéen au risque de submersion et à l’érosion

Entièrement façonnée par les humains, la Camargue a toujours dû s’adapter aux éléments naturels, et entretenir les paysages pour les besoins des humains. La Digue à la mer, formant à l’est de la commune un long mur de pierres et de béton entre la Méditerranée et les étangs, construite au temps de Napoléon III, nécessite d’être réenrochée de 100 mètres chaque année.

Pour favoriser le tourisme, une dizaine d’épis en béton et de brises-lames (ouvrage en béton pour réduire l’impact des vagues), sont apparus sur les plages du front de mer, qu’il faut entretenir — à hauteur de 250 000 euros par an, financés par le Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (Symadrem). Et la menace pèse de plus en plus fort.

François Sabatier, maître de conférences au Centre de recherche et d’enseignement en géosciences de l’environnement à Aix-Marseille Université, estime dans ses recherches que «le trait de côte recule ici de un à cinq mètres par an». La commune est la plus exposée du littoral méditerranéen au risque de submersion et à l’érosion, mais personne n’ose trop évoquer ce sujet sensible. La ville envisage même de doubler le nombre d’anneaux dans le port de plaisance. «Tout le monde nous bassine avec cette histoire de montée des eaux, mais on est toujours là, l’église n’a pas bougé, les arènes non plus, affirme un commerçant à la tête d’une institution locale, souhaitant rester anonyme. Car à force, on va finir par effrayer les touristes.»

Paradoxalement, personne n’ignore les aléas de la famille Raynaud. Cette famille d’éleveurs de taureaux — installée depuis six générations et dont les parcelles se font progressivement grignoter par la mer — sait qu’un jour ou l’autre, il faudra partir. Que faire ? Comment concilier avec cette menace permanente ? Construire des digues et résister coûte que coûte ? Laisser faire la nature ?

«Les balades à cheval sur la plage se sont réduites, parce qu’à certains endroits, on ne passe plus… observe Jérôme Ferton. La plage mythique du Grand Radeau s’est considérablement réduite. Il y aurait la solution australienne, qui consiste à mettre des sortes de gros boudins à 100 mètres du rivage, pour faire une sorte de barrage ; la construction de nouvelles digues. Ou bien encore la renaturation», liste le Saintois, qui plaide avant tout pour plus de concertation entre les acteurs du territoire.

La production de riz de Camargue menacée

Et ils sont nombreux. Professionnels du tourisme, éleveurs de taureaux, riziculteurs, producteurs de sel, collectivités territoriales, naturalistes… Tous n’ont pas forcément les même points de vue, ni les mêmes intérêts mais sont confrontés à une réalité. En 2024, la cour régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a tiré la sonnette d’alarme : le territoire n’est pas assez préparé au risque de la montée des eaux et déplore dans son rapport qu’aucune «stratégie d’anticipation» ne soit mise en place.

La grande crainte du moment se nomme Vaccarès. Cet étang de 6 500 hectares est le premier menacé par la montée de la mer. «On craint que la digue ne cède et que la mer et l’étang ne fasse plus qu’un», explique Bertrand Mazel, président de l’Union des producteurs riziculteurs européens. La Camargue produit tous les ans 10% de la consommation française de riz (avec un chiffre d’affaires de 80 millions), mais se bat aujourd’hui contre la salinisation des rizières les plus proches de la mer, qui empêche la céréale de se développer et menace, à terme, une partie de la filière.

«Ce serait catastrophique pour le tourisme et toutes nos activités économiques et agricoles. Le riz et l’eau salée, cela ne fait pas un bon mariage», explique celui qui a le sentiment de «vivre au jour le jour», et fustige le manque de réflexion : «Il n’existe pas de projet structurant pour sauvegarder le territoire. On va droit dans le mur. Les pouvoirs publics doivent s’emparer de ce sujet et prendre des décisions.»

Le village risque des submersions régulières en 2100

En réalité, certains se penchent sur la problématique. Le Conservatoire du littoral, qui collabore avec plusieurs organismes, vient d’établir une stratégie de gestion en défendant par endroit un «processus de renaturation», qui vise à favoriser des solutions fondées sur la nature. Exemple sur la plage du Grand Radeau, à l’ouest des Saintes, où un projet vise à fixer ce qu’il reste de la dune avec des plantes. Les porteurs du projet réfléchissent aussi à abandonner certaines protections – tels des enrochements – trop coûteuses à entretenir, au profit d’une libre évolution du territoire, sous haute surveillance.

L’objectif serait de créer des zones tampons pour amortir la puissance des tempêtes et favoriser ailleurs l’activité humaine. Mais cette stratégie, que défend l’État, inquiète les agriculteurs qui craignent de voir la salinisation se développer à plus grande échelle et réduire sensiblement leur activité. Bertrand Mazel se sent parfois un bouc émissaire, «comme si on voulait tester la Camargue. En survolant la Camargue en avion, on s’aperçoit bien que les sols sont à 50% tout blanc. Et ça, c’est l’effet de la nature ! Il y a urgence à agir».

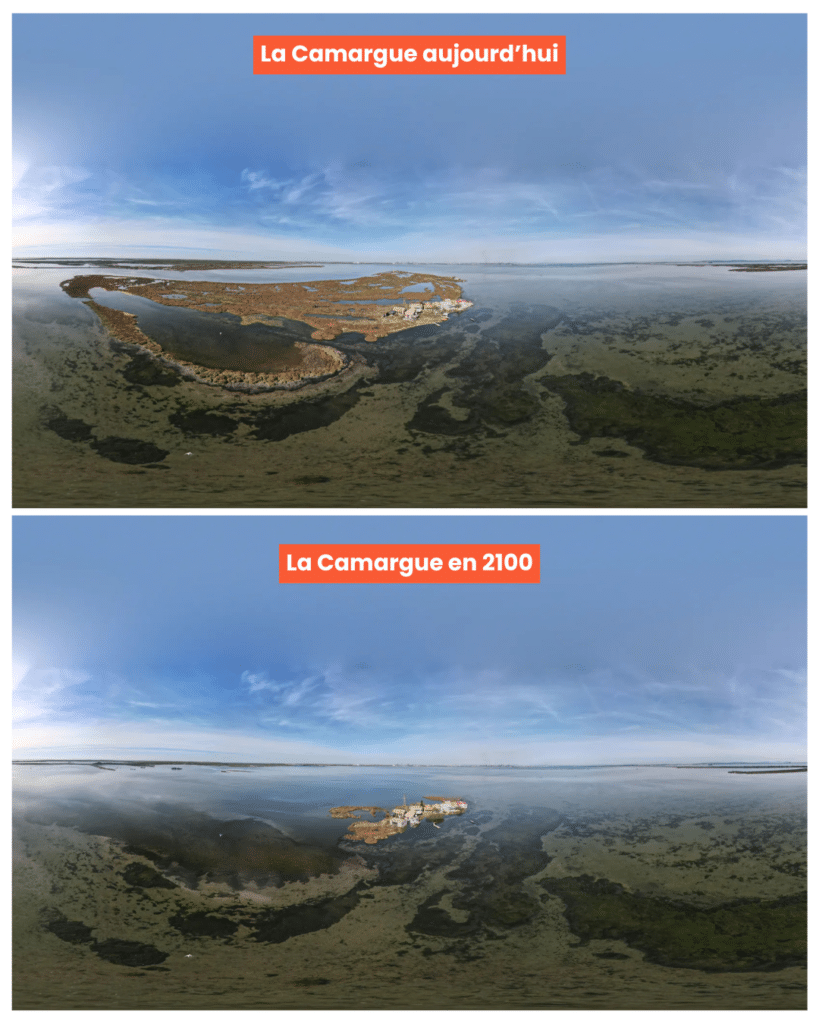

Selon les études du Bureau de recherches géologiques et minières, 91% du territoire des Saintes-Maries-de-la-Mer serait submergé en 2100 en cas de tempête de fréquence moyenne, si le niveau de la mer monte de 60 centimètres. La délocalisation, personne ne se risque à avancer cette solution. Bertrand Mazel, lui, se désole de voir la Camargue se métamorphoser : «Cet eldorado est en passe de devenir un désert salé».

🌊 Cet article vous a plu ? Découvrez les autres épisodes de notre série d’été sur les sites touristiques bouleversés par le changement climatique :

La Mer de glace, futur «champ de cailloux» : le plus grand glacier de l’Hexagone face à l’accélération du changement climatique

L’île de Ré, en première ligne face à la montée des eaux : «Il n’y aura pas assez d’énergie et d’argent pour tout protéger»

Le château de Chenonceau enjambera-t-il un jour une rivière à sec ? «D’ici à 2100, les sols s’assècheront très fortement de juin à octobre»

Cyclones, blanchissement des coraux, montée des eaux… l’île de La Réunion, menacée par le dérèglement climatique

Les Gorges du Verdon, un joyau provençal menacé par la sécheresse : «Quand l’eau viendra à manquer, il faudra faire des choix»

À lire aussi

-

Villas de luxe, hôtel, spa… au cœur de la Sologne, la folie des grandeurs d’un golf ultra-sélect fait craindre un «tourisme climaticide»

Le golf déborde. Hôtel 5 étoiles, villas, spa, restaurant, centre équestre : le domaine des Bordes voit grand pour son complexe touristique en Sologne. Trop grand, selon les protecteur·ices de la nature qui étaient plus de 200 à manifester contre ce projet, samedi 8 février. -

Rues fermées, forêts grillagées… «Le paysage est un miroir qui renvoie le reflet de notre inaction climatique, écologique et sociale»

Less béton ? Enseignant et chercheur en philosophie, Olivier Gaudin forme de futur·es paysagistes et s’interroge sur la relation que nous entretenons aux paysages. Peut-on avoir un droit de regard sur ce qui se construit en face de chez soi ? C’est l’une des questions auxquelles il répond, dans un rapport publié par la Fondation Jean-Jaurès lundi.