☀️ Tout l’été, Vert vous emmène à la découverte d’un site touristique emblématique percuté par le changement climatique. Châteaux de la Loire, Mer de glace, île de la Réunion… découvrez comment ces endroits se transforment et essayent de s’adapter à un monde en surchauffe. Pour ce dernier épisode, nous partons dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans le Var, direction les Gorges du Verdon. Un joyau provençal qui pourrait bientôt manquer d’eau.

Retrouvez tous les épisodes de notre série d’été en cliquant ici.

Un joyau creusé dans le calcaire qui attire 700 000 touristes par an

Lorsque le célèbre géographe Elisée Reclus décrit les gorges du Verdon comme «l’exemple le plus remarquable sur la Terre d’entaille pratiquée par les eaux dans l’épaisseur des roches», il n’a pas totalement tort… Ce canyon long de 25 kilomètres et qui atteint par endroits 700 mètres de profondeur compte parmi les plus impressionnants du monde – en termes de longueur et de profondeur. Il est une rareté en Europe : seul le canyon de la Tara, au Monténégro (long de 80 kilomètres, et profond de plus de 1 000 mètres) lui dispute la vedette.

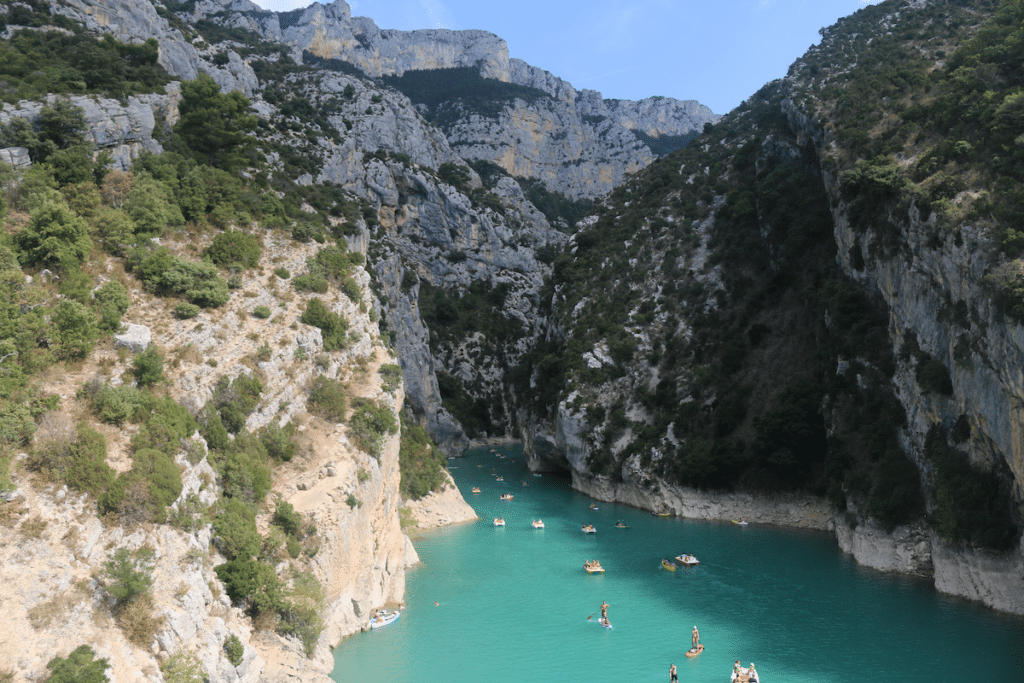

Situées entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Var, les gorges doivent leur beauté à un patient travail d’érosion du Verdon, qui prend sa source à 2 819 mètres d’altitude. Depuis le col d’Allos, la rivière a creusé pendant des milliers d’années un massif de calcaire qui contraste formidablement avec ses eaux turquoises. De quoi ravir les 700 000 personnes qui s’y rendent chaque année, selon des chiffres du Réseau des grands sites de France.

Si les gorges attirent autant de visiteur·ses, c’est d’une part pour la beauté du site. Mais c’est aussi parce que, depuis les années 1950, cinq barrages hydroélectriques ont été érigés le long du Verdon, qui ont permis la formation de lacs. C’est sur ces immenses retenues d’eau que les amatrices et amateurs de kayak, de stand up paddle et de pédalo se livrent à des activités nautiques depuis quelques décennies.

Lorsqu’il est question de l’avenir des Gorges du Verdon, les acteur·ices du territoire – loueur·ses de kayaks, hydrologues, naturalistes – citent l’année 2022. Cet été-là – que les scientifiques érigent souvent en modèle de ce que la France a pu connaître de pire en matière de sécheresse –, «on n’avait quasiment plus d’eau», raconte Christophe Nativel, chef de projet au sein du Parc naturel régional du Verdon.

Les gorges n’avaient, en effet, plus rien de ce paysage de carte postale : des berges asséchées et boueuses, des lits de rivière à nu, une végétation brûlée. «Nos buis ont encore du mal à s’en remettre», témoigne Anne Ferment, animatrice dans ce même parc. «La sécheresse a duré près d’un an. Jusqu’au mois de mai suivant», poursuit Christophe Nativel.

Cette sécheresse exceptionnelle de l’année 2022 cache, en réalité, une tendance de fond : celle de la baisse progressive des débits du Verdon. «Si l’on se plonge dans les données, on constate une diminution de la ressource en eau de l’ordre de 0,3% par an depuis les années 60», déplore auprès de Vert Pascal Dumoulin, hydrologue au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD).

Cette raréfaction de l’eau est étroitement liée au réchauffement climatique. Par rapport à la normale 1961-1990, la température moyenne annuelle a grimpé de 1,7 °C dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Et les vagues de chaleur se multiplient : 19 des 28 enregistrées depuis 1947 ont eu lieu entre 2000 et 2020, selon un rapport de 2021 du Groupe régional d’experts sur le climat en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (le Grec Sud). Autrefois limitées à quelques jours, elles s’étendent désormais sur près de trois semaines.

2050, 2100… À quoi ressembleront les gorges ?

Les projections pour la fin du siècle ne sont guère heureuses. «On peut s’attendre, si l’on continue sur la même trajectoire de réchauffement – à savoir, +4 degrés d’ici la fin du siècle par rapport à l’ère pré-industrielle, NDLR –, à une baisse des débits estivaux de 30% d’ici 2050, et de 60% à l’horizon 2100», alerte Pascal Dumoulin, qui se base sur les données du projet Explore 2, piloté par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et l’Office international de l’eau. Comme pour l’ensemble des cours d’eau en France, cette perte est provoquée par la baisse globale des précipitations, notamment en période estivale, et à l’augmentation de l’évaporation. Mais aussi par la fonte des neiges qui alimentent les gorges du Verdon.

«Par ailleurs, les sécheresses telles que celle de 2022 vont devenir plus fréquentes, de moins en moins exceptionnelles», prévient Pascal Dumoulin. Concrètement, cela signifie des étés où le Verdon coulera toujours, mais où ses eaux seront trop basses pour soutenir les activités nautiques.

«C’est tout le bassin qui sera impacté»

Electricité, agriculture, eau potable… Au-delà de l’activité touristique – qui est menacée –, c’est «tout le bassin versant, qui est concerné». L’eau du Verdon est une ressource précieuse pour près de deux millions d’habitant·es en Provence, notamment les résident·es de l’agglomération d’Aix-Marseille, ou celles et ceux de la ville de Toulon, qui y sont raccordé·es. «C’est une eau de grande qualité», souligne Christophe Nativel. «Elle est très peu traitée, ne contient pas de pesticide.» En cas de pénurie, des restrictions drastiques pourraient s’imposer, en particulier pour les agriculteur·ices.

L’électricité est également en jeu. Les centrales hydroélectriques situées sur la Durance et le Verdon – son affluent – représentent 25 % de l’électricité consommée en Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, et 10 % de la production hydroélectrique du pays. Et sans eau… pas de turbines. «Quand l’eau viendra à manquer, il faudra faire des choix, c’est certain», avertit Pascal Dumoulin. «Entre le tourisme, l’eau potable, l’irrigation ou la protection contre les incendies…»

Des solutions en germes

Face à ces défis, plusieurs pistes sont explorées. Les acteur·ices du tourisme travaillent à la diversification de leur activité, pour moins dépendre du niveau de remplissage des lacs. Et des projets sont actuellement menés pour améliorer le rendement des barrages, ou même installer des panneaux solaires flottants sur les lacs.

Côté agriculture, des cultures moins gourmandes en eau sont envisagées en remplacement du maïs, du blé, du tournesol ou même des prairies. Enfin, des interconnexions hydrauliques à plus grande échelle sont à l’étude. «Pourquoi ne pas aller chercher l’eau dans le Rhône ?», lance Pascal Dumoulin. «De toute façon, on peut pas rester les bras croisés. Car si on ne fait rien, ce sont tous nos usages qui seront impactés».

🌊 Cet article vous a plu ? Découvrez les autres épisodes de notre série d’été sur les sites touristiques bouleversés par le changement climatique :

La Mer de glace, futur «champ de cailloux» : le plus grand glacier de l’Hexagone face à l’accélération du changement climatique

L’île de Ré, en première ligne face à la montée des eaux : «Il n’y aura pas assez d’énergie et d’argent pour tout protéger»

Le château de Chenonceau enjambera-t-il un jour une rivière à sec ? «D’ici à 2100, les sols s’assècheront très fortement de juin à octobre»

Cyclones, blanchissement des coraux, montée des eaux… l’île de La Réunion, menacée par le dérèglement climatique

La Camargue et les Saintes-Marie-de-la-Mer face à la montée des eaux : «Cet eldorado est en passe de devenir un désert salé»

À lire aussi

-

Agnès Ducharne, hydrologue : «Il y a une privatisation de l’eau, cette ressource essentielle transformée en euros»

La fuite en avant. Mégabassines, géo-ingénierie, OGM… Que valent les solutions proposées aujourd’hui pour faire face aux sécheresses et aux inondations, dans un monde toujours plus exposé aux aléas climatiques ? Éléments de réponse dans ce grand entretien avec l’hydrologue Agnès Ducharne. -

Du Drac à la Durance, la sécheresse dans les Hautes-Alpes est source de tensions

Sèche eau. Dans ce département où l’alimentation des rivières dépend essentiellement de l’enneigement et des glaciers, la sécheresse historique de 2022, qui continue d’essorer la France, attise les conflits d’usage de l’eau.