☀️ Tout l’été, Vert vous emmène à la découverte d’un site touristique emblématique percuté par le changement climatique. Gorges du Verdon, île de la Réunion, châteaux de la Loire… découvrez comment ces endroits se transforment et essayent de s’adapter à un monde en surchauffe. Cette semaine, nous partons sur l’île de Ré, en Charente-Maritime.

Retrouvez tous les épisodes de notre série d’été en cliquant ici.

Un site sous pression touristique : 18 000 habitants l’hiver, 150 000 l’été

Passé les grandes plages blanches de La Couarde et du Bois en direction du phare des Baleines, rares sont les visiteur·ses de l’île de Ré (Charente-Maritime) qui s’arrêtent au lieu-dit Le Martray. S’y trouve pourtant l’une des constructions les plus spectaculaires de l’île : la digue du Boutillon, mur incurvé de 716 mètres de long aux faux airs de piste de bobsleigh, dont la courbe est censée renvoyer toutes les vagues de l’Atlantique là d’où elles viennent.

Érigée en trois ans pour dix millions d’euros, cette protection terrestre réputée «plus grand chantier de France» domine en cathédrale les ouvrages du Programme d’actions de prévention des inondations (Papi), censé garder intacts les contours de l’île de Ré jusqu’en 2050.

Il a été mis en place après la tempête Xynthia en 2010 qui, en une nuit de submersion marine historique, a fait 57 mort·es, 79 blessé·es et 500 000 sinistré·es en Charente-Maritime et en Vendée.

Semée de 22 plages, de 1 360 hectares de forêts et d’un chapelet d’églises remarquables de pierre blanche, l’île de Ré se gonfle de fierté chaque été, passant d’un peu moins de 18 000 habitant·es l’hiver à plus de 150 000. De quoi remplir à ras bord près de 7 500 emplacements de camping, des milliers d’Airbnb et 14 415 résidences secondaires. Un chiffre multiplié par quatre depuis 1968, grâce à l’ouverture du pont en 1988, et à l’arrivée, de l’autre côté de celui-ci, du TGV Atlantique à La Rochelle en 1993.

Une île artificialisée, exposée aux aléas de l’océan

«La période de mise en tourisme coïncide avec une fausse accalmie des submersions marines, contextualise Thierry Sauzeau, historien spécialiste des littoraux à l’université de Poitiers (Vienne). Entre 1950 et 2010, aucun événement de submersion majeur n’a frappé l’île de Ré. Alors que, sur la zone, nous avons recensé 46 épisodes de submersion marine entre 1500 et 2010, dont quatre dans la première moitié du 20ème siècle.»

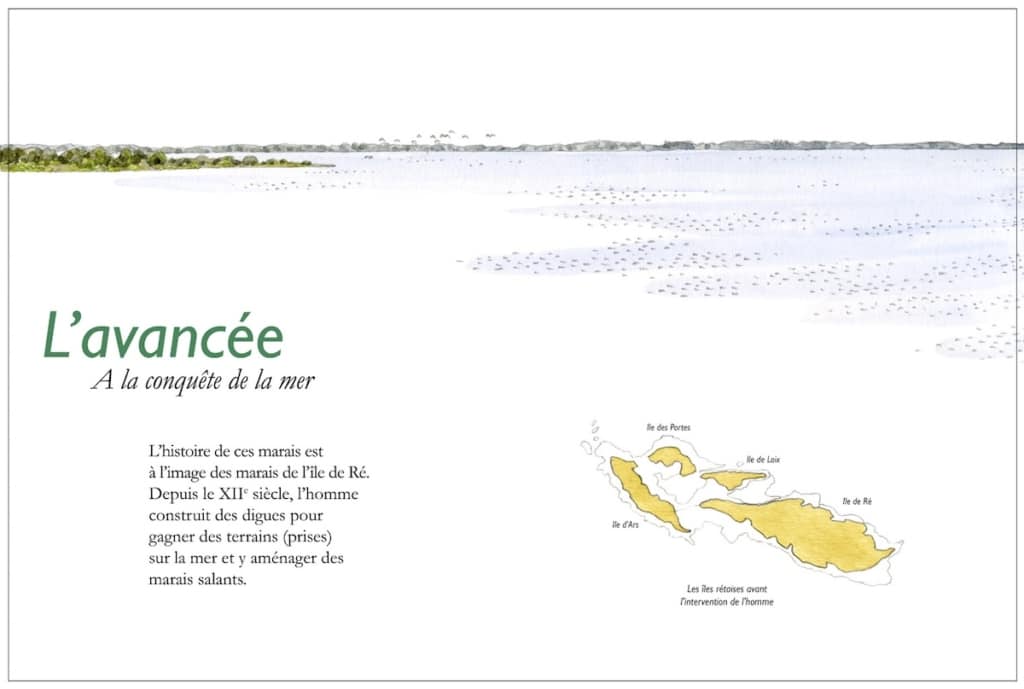

Dans ce coin tempétueux du golfe de Gascogne, l’île est fragile face aux intempéries : là où les îles de Noirmoutier (Vendée) et d’Oléron (Charente-Maritime) résistent grâce à leur bloc de roche central, Ré s’amincit en trois endroits modestement protégés par des marais et présente sa face nord, plus basse, aux aléas océaniques. Et pour cause : avant le développement au 12ème siècle des prises sur mer (des étendues artificielles de terre gagnées sur l’eau), destinées ici à l’exploitation du sel, Ré n’était pas qu’une seule île… il y en avait quatre !

Dans ce territoire particulièrement exposé aux tempêtes, l’effet du changement climatique se manifeste surtout par la montée de l’océan. Jusqu’ici causé en majorité par la dilatation de l’eau sous l’effet de son réchauffement, ce phénomène s’accélère avec la fonte des glaciers partout dans le monde.

Installé au cœur du grand port maritime de La Rochelle, le marégraphe de La Pallice (un dispositif qui relève le niveau de la mer en continu en un point donné) a permis de mesurer une aggravation notable du phénomène : l’océan était monté de onze centimètres en 110 ans ; il a grimpé de dix centimètres supplémentaires en seulement 40 ans, entre 1970 et 2010.

À l’horizon 2050, les modélisations prévoient +24 à +48 centimètres, et un maximum de +84 centimètres d’ici à 2100. Combinée aux épisodes de submersion tempétueuse, cette élévation pourrait causer de lourds dégâts sur l’île. Comme ce fut le cas lors du dernier épisode les 27 et 28 février 2010, pendant la tempête Xynthia.

La tempête Xynthia, le rappel à la fragilité de l’île

Durant cette nuit d’hiver, des vents jusqu’à 160 kilomètres heure et l’effondrement de la pression atmosphérique ont soulevé l’océan – alors en grande marée – jusqu’à 1,5 mètre au-dessus de son niveau normal, avant de projeter les paquets d’eau sur la façade de la Charente-Maritime et de la Vendée. Résultat : un tiers de l’île immergée, 1 400 habitations sinistrées, deux morts déplorés et 5 900 mètres de brèche creusés dans les protections de l’île – délaissées au fil des décennies d’accalmie.

Après coup, la communauté de communes de l’île de Ré, en charge de la gestion du risque littoral, a déployé un programme de travaux massif. Six digues ont été reconstruites ou renforcées tout le long de l’île et une porte à eau de 45 tonnes a été installée au port de La Flotte. En tout, cela représente 41 millions d’euros de défense en dur entre 2012 et 2022 – et d’autres à venir.

La réponse apportée est résolument «fixiste» : elle vise à maintenir le trait de côte dans son état initial en réduisant au maximum son évolution. Une garantie assurée par la prise en compte d’un niveau de risque «Xynthia +20» – c’est-à-dire prenant comme hauteur maximale le niveau de la tempête, plus 20 centimètres. Et assurée par le calcul coût-bénéfice des protections, rapporté aux enjeux humains, économiques et patrimoniaux. Dans un territoire où le mètre carré se vend à plus de 8 000 euros en moyenne, la facture peut vite grimper.

L’érosion joue aussi un rôle dans l’évolution des côtes de l’île. Si le socle rocheux garantit une stabilité, la côte nord – la plus exposée – voit les plages de Trousse-Chemise et de la Conche des Baleines reculer sensiblement. D’hiver en hiver, à l’abri du regard des touristes et des propriétaires de résidence secondaire, les nouvelles d’effondrement d’anciens blockhaus ou de chemins littoraux se multiplient. Voire, dans certains cas, de digues. «Sur les ouvrages anciens, nous ne maîtrisons pas la structure interne, détaille Didier Rihouey, directeur solutions marines chez Egis Group, chargé du suivi du littoral pour la communauté de communes. Il peut y avoir un problème d’ancrage qui provoque un glissement, de l’érosion interne…» Une fragilité qui questionne sur la durabilité des choix post-Xynthia.

Et après : vers un retour aux quatre îles ?

«La réponse très rapide après Xynthia a consisté en une mise en sécurité à court-terme, afin de continuer à faire fonctionner le territoire dans un contexte de changement climatique, analyse Alice Mazeaud, maîtresse de conférences en sciences politiques à l’université de La Rochelle. Les investissements massifs qui ont suivi ont contribué à délégitimer les alternatives.»

De fait, l’île de Ré a obtenu la disparition des «zones noires», des terrains classés comme inconstructibles par l’État car trop exposés durant Xynthia. Dans le même temps, de nombreuses communes du littoral charentais frappées par la catastrophe, comme Aytré ou Charron, ont dû renoncer à une partie de leur territoire.

«À partir de 2050, l’augmentation du niveau de l’eau amènera plus souvent la mer aux niveaux extrêmes qui provoquent des submersions. Il n’y aura pas assez d’énergie et d’argent pour tout protéger, tranche Éric Chaumillon, chercheur en géologie marine pour le CNRS à l’université de La Rochelle et spécialiste de l’érosion côtière. La question est : qu’est-ce qu’on accepte de voir disparaître ? Par rapport aux territoires moins riches, cela pose une vraie question de justice climatique.»

Autre hypothèse : quelques territoires de l’île pourraient devenir des zones d’observation de solutions fondées sur la nature. Logée au cœur de la baie du Fier d’Ars, la réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges regroupe 80 hectares de terres et 160 hectares d’espace maritime.

Son coordinateur pour la Ligue de protection des oiseaux (LPO), Jean-Christophe Lemesle, a vu comment le réseau de digues avait encaissé la tempête Xynthia : «La digue qui n’a pas été renforcée avec du béton dans les années 1960 a mieux résisté. La terre y est ancrée par la végétation : soude, obione, graminées … énumère le naturaliste. Quand les gens passent ici, ils demandent : “Que faire face à la montée des eaux ?” Pour moi, il n’y a rien à faire. L’eau circule, et il suffit de quelques godets de terre pour reconstituer la digue quand les tempêtes sont trop fortes.»

Acté par l’État, le scénario de libre évolution du trait de côte envisage que l’eau de mer puisse progressivement gagner les marais.

À l’autre bout de l’île, le conservatoire du littoral mène des acquisitions sur la pointe du Défend, entre Rivedoux et Sainte-Marie, où il protège notamment le bleu profond des ailes d’un papillon, l’azurée du serpolet. «Quand nous aurons la maîtrise du foncier, nous pourrons envisager des solutions plus douces qui permettent, pour un coût modique, d’atténuer les effets du changement climatique ; de stocker du carbone ; et de protéger la biodiversité : reconstituer les milieux, abattre les murets abandonnés qui accentuent l’érosion, projette Patrice Belz, délégué des rivages Centre Atlantique au conservatoire. Qu’il y ait de la submersion, ça ne nous dérange pas : il y a beaucoup de diversité dans le milieu marin.»

Même avec tout l’argent du monde, les stratégies fixistes se heurteront tôt ou tard à des arbitrages entre protection et cadre de vie. «Avec des moyens illimités, nous pouvons tout à fait envisager une île ceinturée de digues, concède Éric Chaumillon. Mais, au-delà de 2050, il faudra rehausser des défenses – ce qui implique d’élargir les digues pour pouvoir le faire, et donc d’empiéter sur les espaces naturels –, ou alors laisser passer l’eau. Dans un horizon lointain, après 2100, on pourra envisager des ponts pour passer d’île en île, comme dans l’archipel des Keys, en Floride.»

De fait, l’hypothèse d’un retour aux quatre îles primitives s’avère géologiquement possible. Mais, politiquement, c’est un non-sujet : «Le retour à un archipel n’est pas un scénario en réflexion, balaye Didier Rihouey. Une route submergée par une tempête, ça peut arriver : à Noirmoutier, le passage du Goix [qui relie l’île au continent, NDLR] est immergé tous les jours.»

Un œil sur les goélands argentés qui veillent sur leurs jeunes dans les prés salés, Jean-Christophe Lemesle philosophe face au Fier d’Ars : «Certains parlent des marais de leurs grands-parents comme s’ils existaient depuis toujours. De façon inéluctable, ils seront submergés : il faut regarder le passé pour connaître le futur.»

🌊 Cet article vous a plu ? Découvrez les autres épisodes de notre série d’été sur les sites touristiques bouleversés par le changement climatique :

La Mer de glace, futur «champ de cailloux» : le plus grand glacier de l’Hexagone face à l’accélération du changement climatique

Le château de Chenonceau enjambera-t-il un jour une rivière à sec ? «D’ici à 2100, les sols s’assècheront très fortement de juin à octobre»

Cyclones, blanchissement des coraux, montée des eaux… l’île de La Réunion, menacée par le dérèglement climatique

La Camargue et les Saintes-Marie-de-la-Mer face à la montée des eaux : «Cet eldorado est en passe de devenir un désert salé»

Les Gorges du Verdon, un joyau provençal menacé par la sécheresse : «Quand l’eau viendra à manquer, il faudra faire des choix»

À lire aussi

-

Ici, la côte recule de 30 mètres chaque année : en Charente-Maritime, la difficile adaptation face à l’érosion record du littoral

Phare niente. C'est la zone qui connaît le plus fort recul du trait de côte en Europe : l’agglomération de Royan (Charente-Maritime) voit son littoral menacé, dans une économie dominée par le tourisme. Un dilemme auquel les autorités répondent par l’anticipation, l’adaptation et, parfois, le renoncement. -

«La mer est plus forte que nous» : dans le Finistère, des maisons menacées par les eaux seront bientôt rasées

Montée de l’amer. Sept maisons du village de Treffiagat (Finistère) vont être détruites pour éviter leur submersion. La dune qui les sépare de la plage menace de céder à chaque tempête.