☀️ Tout l’été, Vert vous emmène à la découverte d’un site touristique emblématique percuté par le changement climatique. Gorges du Verdon, Mer de glace, Camargue… découvrez comment ces endroits se transforment et essayent de s’adapter à un monde en surchauffe. Cette semaine, nous partons au château de Chenonceau, en Indre-et-Loire.

Retrouvez tous les épisodes de notre série d’été en cliquant ici.

Un fleuron de la Renaissance aux 900 000 visiteurs par an

En Indre-et-Loire, entre le Cher et la Loire, le château de Chenonceau – aussi appelé «le château sur l’eau» –, joyau de la Renaissance, est le monument de la vallée de la Loire le plus admiré, après Chambord. Chaque année, plus de 900 000 visiteur·ses observent sa galerie à deux étages qui enjambe le Cher, souhaitée par Catherine de Médicis.

Dans les couloirs en pierre, on entend parler de nombreuses langues. À l’extérieur, certain·es louent une barque pour passer sous les arches, quand d’autres flânent dans les jardins à la française, admirant l’élégance des fleurs ou appréciant l’ombre d’immenses cèdres. Chenonceau est connu pour son château… et pour son parc de 152 hectares.

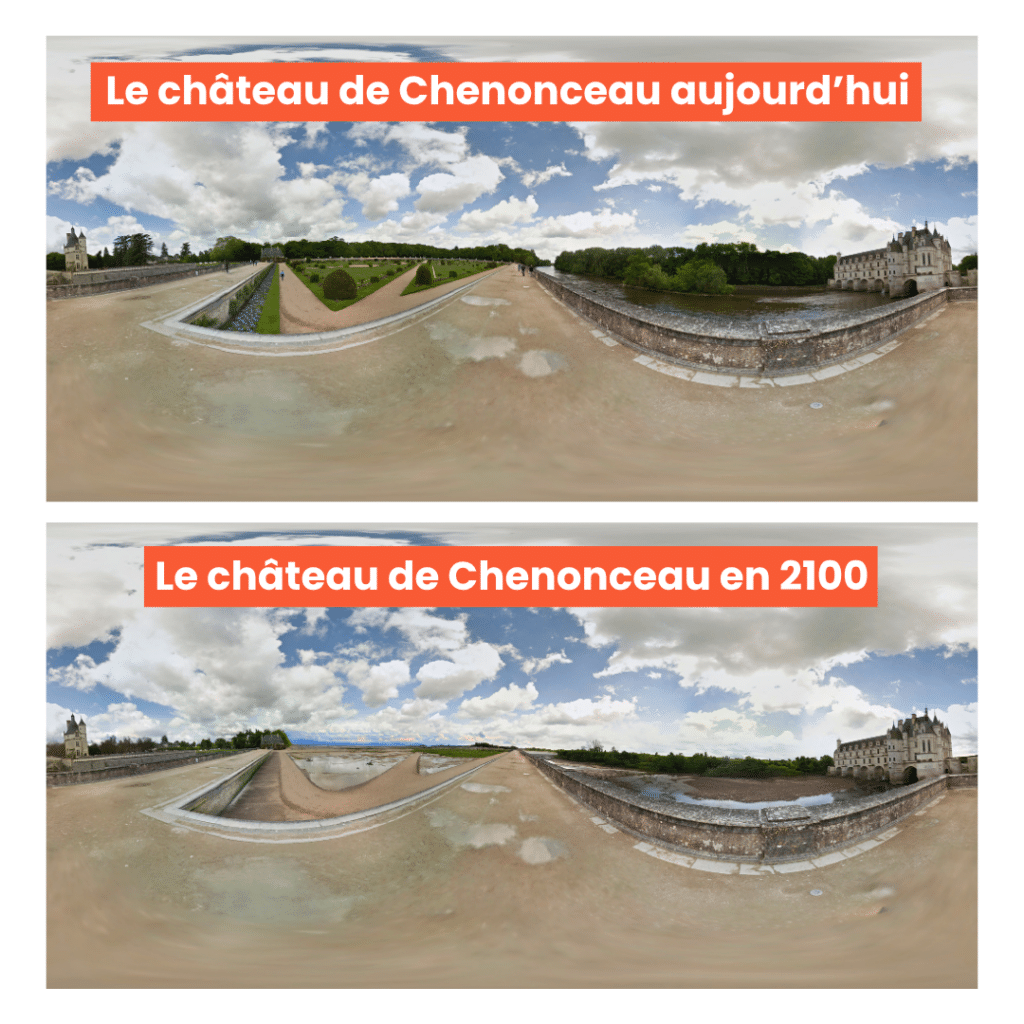

Le Cher à sec

Cet été 2025, le débit du Cher est dans sa moyenne basse (douze mètres cubes par seconde). Mais, d’ici à 2050 ou 2100, y aura-t-il encore de l’eau sous les arches ? Dans 25 ans, la température moyenne devrait augmenter de deux degrés (°C) en région Centre-Val de Loire, selon la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Et cela pourrait entraîner une aggravation des sécheresses estivales, à cause de la hausse de l’évaporation des sols. «En Indre-et-Loire, d’ici à 2100, les sols s’assècheront très fortement de juin à octobre», note l’association Conséquence, qui a pour mission de sensibiliser les Français·es aux implications des changements climatiques.

Côté fleuve, le Cher, affluent généreux de la Loire, est canalisé par des barrages à aiguilles qui permettent de remonter le niveau de l’eau, mais pas d’augmenter les volumes. «En s’appuyant sur plusieurs modèles climatiques avec le scénario du Giec [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] “RCP8.5” – le plus pessimiste, mais le plus probable –, on peut certifier que le débit d’étiage (débit moyen mensuel le plus faible de l’année) diminuera, d’environ 40% à horizon 2040-2070, et d’environ 50% à horizon 2070-2100», explique Lulla Glacet, animatrice du Sage (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Cher aval à l’Établissement public Loire. Ces pourcentages sont à prendre avec des pincettes, mais il est déjà arrivé que les débits soient proches de zéro – en septembre 2019 et en mai 2022, par exemple –, ce qui fait dire à Lulla Glacet qu’«il est possible d’imaginer des zones à sec sous le château à l’avenir».

Vers un effondrement du château ?

Ces sécheresses pourraient-elles entraîner l’effondrement du château et, avec lui, la disparition d’un héritage historique ? L’édifice, construit en 1547, repose sur cinq arches en tuffeau – une pierre calcaire poreuse et tendre – et sur des pieux en bois. On a longtemps cru que ces pieux soutenaient l’ouvrage, mais non. «Ils sont périphériques. Les piles des arches reposent sur de gros blocs de pierre, détaille Étienne Barthélémy, architecte en chef des monuments historiques qui supervise les travaux de ce château privé. La structure sait résister à de grosses chaleurs ou à la sécheresse. Au 16ème siècle, le climat était plus doux qu’aujourd’hui. Mais le château est vieux de trois siècles et demi maintenant, et les cycles d’assèchement et de réhumidification violente peuvent altérer les fondations. Malgré les barrages, le niveau d’eau peut devenir trop bas pour de bonnes conditions de conservation.»

Les modèles climatiques prévoient de fortes baisses de débit en été et en automne… et aussi de fortes hausses en fin d’hiver et au printemps – comme cet hiver, où le Cher a atteint un débit de 300 mètres cubes par seconde.

L’alternance entre des pluies violentes et de fortes chaleurs provoque deux autres risques. D’abord, le retrait-gonflement des argiles, phénomène qui crée des fissures dans le bâti. Le Centre-Val de Loire est la première région exposée à ce problème. Ensuite, les champignons qui prolifèrent dans la charpente. Cette année, des échantillons ont été prélevés afin de vérifier la présence de spores (les cellules reproductrices des champignons). L’architecte en chef n’est pas inquiet : «Cela nécessitera une surveillance accrue, un entretien de toiture et le changement de pièces de bois plus régulier. Mais c’est gérable.» Plus largement, pour Étienne Barthélémy, «l’habitat ancien a montré une certaine résilience face aux climats variés quand il est bien entretenu».

Pour les jardins de Chenonceau, le changement climatique est déjà là

S’il est confiant pour le bâti, Étienne Barthélémy l’est beaucoup moins pour le parc du domaine de Chenonceau. Les effets du changement climatique s’y font déjà sentir. «Nous avons de magnifiques plantations du 19ème siècle qui sont malades ou qui souffrent de la sécheresse. Face à ce vieillissement accéléré, nous ne pourrons pas maintenir le parc dans sa situation actuelle», déplore-t-il.

Le parc, aujourd’hui d’ambiance romantique, sera repensé. L’architecte en chef précise : «On ne cherche pas à créer un parc paysager, mais davantage un domaine de chasse avec une dimension forestière et la richesse de la flore et de la faune qui l’accompagne. C’est dans le sens de la vérité historique de Chenonceau.»

Les études commencent à peine, le plan de gestion forestière sera revu et le risque incendie davantage pris en compte. En 2060, les forêts de la région pourraient subir dix à 25 jours de feux par an, contre quatre aujourd’hui. Il est compliqué de connaître les essences qui supporteront mieux le changement climatique, alors Étienne Barthélémy milite pour au moins creuser des fossés. Ces aménagements permettront de faire face au phénomène de ravinement et d’alimenter les milieux humides. Toutefois, pour le moment, ils ne font pas partie des habitudes des jardiniers. «Je fais le pari que, dans 15 ans, on viendra voir Chenonceau pour la richesse de sa flore et de sa faune», prévoit l’architecte en chef.

Entourant le château, les jardins de Catherine de Médicis et de Diane de Poitiers ravissent les visiteur·ses avec leur géométrie rigoureuse et leurs pelouses bien vertes… mais demandent beaucoup d’eau. Entre le cahier des charges pour rester classés comme «jardins remarquables» et les attentes visuelles d’un public qui se presse 365 jours par an, il est peu probable que les massifs soient remplacés pour construire un «jardin sec» – nécessitant peu d’eau. C’est ce qu’explique Nicholas Tomlan, concepteur du jardin «Hommage à Russell Page» dans le château et spécialiste des jardins secs : «Le public n’est pas prêt à changer de regard et peu de jardiniers sont formés l’entretien des plantes vivaces», qui vivent plus longtemps et résistent mieux aux aléas climatiques.

«Nous en sommes plutôt à colmater les brèches qu’à anticiper les impacts»

Dans la région des châteaux de la Loire, la conservation semble être préférée à l’adaptation. À quelques kilomètres de Chenonceau, au château d’Amboise, les pluies exceptionnelles de l’automne 2024 ont gorgé d’eau les terrasses à proximité du rempart, faisant courir un risque de glissement de terrain. Deux mois plus tard, 80 personnes ont été évacuées, 2 000 tonnes de terre ont été retirées et la fortification a été consolidée. Coût de ce chantier : 2,5 millions d’euros.

Cela fait dire à François Bertrand, spécialiste des politiques publiques territoriales sur l’adaptation climatique à l’université de Tours (laboratoire Citeres) et en poste au conseil régional : «Nous en sommes plutôt à colmater les brèches qu’à anticiper les impacts.» La région Centre-Val de Loire impulse un tourisme qui se veut «durable et sobre», en particulier avec son itinéraire cyclable La Loire à vélo. Quant à la la communauté de communes Autour de Chenonceau, elle vient tout juste de lancer une réflexion sur un schéma de développement touristique. Dans les deux cas, c’est la décarbonation qui est visée, plus que l’adaptation. «De façon générale, le secteur du tourisme se pose très peu la question de l’adaptation, contrairement à d’autres secteurs comme l’agriculture ou le BTP», constate François Bertrand.

Chenonceau tente de tenir compte des évolutions climatiques. Les propriétaires du château ont lancé une étude sanitaire globale afin d’observer les microorganismes, les déformations, les fissures… Cette étude a coûté 150 000 euros et débouchera sur un programme d’actions de trois ans à neuf millions d’euros. Se pose alors la question du financement de ces travaux. Les recettes des entrées du château risquent de ne pas suffire et les subventions dédiées à l’adaptation ne sont pas au rendez-vous… Le coût de l’inaction, comparé à celui de l’anticipation, n’a pas été chiffré pour les châteaux de la Loire.

🌊 Cet article vous a plu ? Découvrez les autres épisodes de notre série d’été sur les sites touristiques bouleversés par le changement climatique :

La Mer de glace, futur «champ de cailloux» : le plus grand glacier de l’Hexagone face à l’accélération du changement climatique

L’île de Ré, en première ligne face à la montée des eaux : «Il n’y aura pas assez d’énergie et d’argent pour tout protéger»

Cyclones, blanchissement des coraux, montée des eaux… l’île de La Réunion, menacée par le dérèglement climatique

La Camargue et les Saintes-Marie-de-la-Mer face à la montée des eaux : «Cet eldorado est en passe de devenir un désert salé»

Les Gorges du Verdon, un joyau provençal menacé par la sécheresse : «Quand l’eau viendra à manquer, il faudra faire des choix»

À lire aussi

-

Villas de luxe, hôtel, spa… au cœur de la Sologne, la folie des grandeurs d’un golf ultra-sélect fait craindre un «tourisme climaticide»

Le golf déborde. Hôtel 5 étoiles, villas, spa, restaurant, centre équestre : le domaine des Bordes voit grand pour son complexe touristique en Sologne. Trop grand, selon les protecteur·ices de la nature qui étaient plus de 200 à manifester contre ce projet, samedi 8 février. -

Rues fermées, forêts grillagées… «Le paysage est un miroir qui renvoie le reflet de notre inaction climatique, écologique et sociale»

Less béton ? Enseignant et chercheur en philosophie, Olivier Gaudin forme de futur·es paysagistes et s’interroge sur la relation que nous entretenons aux paysages. Peut-on avoir un droit de regard sur ce qui se construit en face de chez soi ? C’est l’une des questions auxquelles il répond, dans un rapport publié par la Fondation Jean-Jaurès lundi.