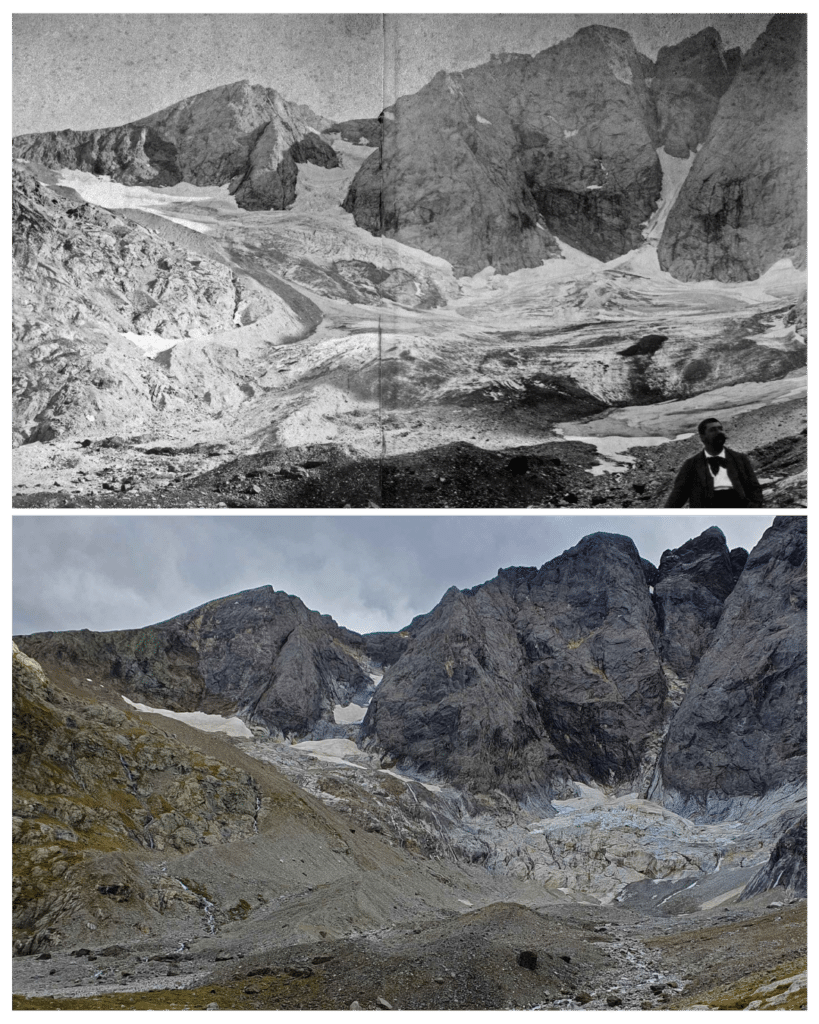

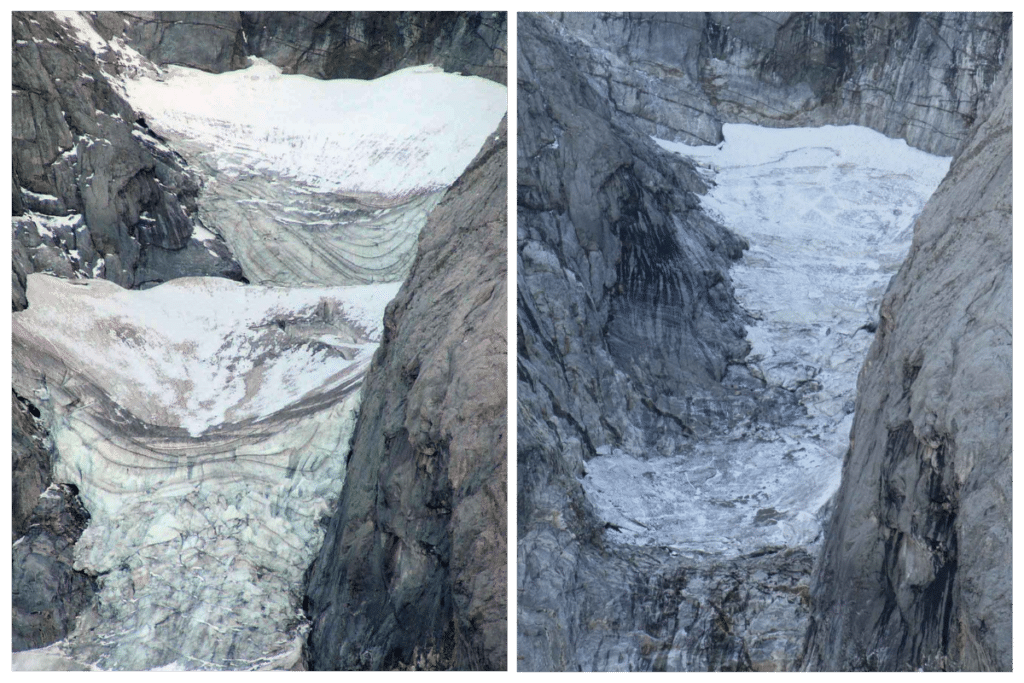

Une langue immaculée, prise en étau entre deux dents de roche : le glacier du Petit Vignemale est le prochain, dans les Pyrénées, qui inscrira son nom sur la longue liste de ceux qui ont disparu du massif. Dans quelques années, les coulées de glace ne seront plus que l’ombre d’elles-mêmes. C’est déjà presque le cas, comme l’a constaté Pierre René, glaciologue français spécialiste du massif pyrénéen. «Le Petit Vignemale, en 2023, il est plat comme une crêpe», atteste-t-il, photos à l’appui, pour montrer l’évolution depuis le 19ème siècle. «En vérité, il est déjà passé sous la barre des deux hectares.»

Deux hectares, c’est la surface minimale retenue par les scientifiques pour distinguer un glacier d’une simple plaque de neige refroidie. Pourquoi alors continuer à le citer dans la liste des glaciers des Pyrénées ? Pierre René n’a pas de réponse. Peut-être le mince espoir d’un hiver neigeux, suivi d’un été froid, qui offrirait au Petit Vignemale de repasser, pour une année, la barre des deux hectares. Un an de sursis, avant de rejoindre la liste des glaciers disparus.

«Peu de gens voient le changement de manière si frontale. Cela fait un choc visuel, la montagne est chaque année plus grise», résume Pierre Bogino. Guide de haute-montagne, il parcourt les sentiers des Alpes «une à deux fois par an», et surtout ceux des Pyrénées, où il vit à l’année. Il ne cache pas son désarroi : «Je ressens une forme de tristesse, de colère et d’impuissance mêlées», confesse-t-il, le regard perdu dans les montagnes, depuis la station de Peyragudes, à cheval entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne.

Une survie «improbable» à moyen terme

Il ne reste plus grand-chose des anciens géants blancs : plus de 93% de leur superficie a disparu depuis le début du changement climatique et des relevés dans les Pyrénées, au 19ème siècle. Dans une étude parue fin novembre, des scientifiques français et espagnols ont étudié la fonte des glaciers entre 2020 et 2023, à l’aide de radars et de drones. Ils ont établi «le bilan de masse glaciaire» : leur état de santé précis. Les chiffres donnent le vertige. Leur superficie a baissé de près de 40% en trois ans, de 238 hectares en 2020, à 143,2 hectares – répartis sur 15 glaciers – en 2023. Sur la même période, huit glaciers ont perdu leur statut, requalifiés en «plaques de glace», à cause de leur fragmentation.

Autre chiffre : la perte moyenne d’épaisseur entre 2020 et 2023 s’établit à 2,52 mètres par an, une nette accélération par rapport à la période précédente. Entre 2011 et 2020, ils ne perdaient «que» 0,80 mètre chaque année. Avec des hivers secs et des étés chauds, 2022 et 2023 ont été cruelles. 2024 a offert un répit : les glaciers ont continué de fondre, mais à un rythme plus conforme à la moyenne des vingt dernières années. Si les auteur·ices de l’étude ne prédisent pas la date de leur disparition, ils estiment «improbable» leur survie à moyen terme, à cause des vagues de chaleur et du réchauffement climatique global.

La mémoire des glaciers

Un constat que confirme Pierre René, qui a passé les vingt dernières années à étudier les glaciers de sa terre natale, les Pyrénées. Seul glaciologue français en activité à s’être penché sur leur existence, il les connaît comme sa poche, et assure qu’il n’y en aura plus d’ici quinze ans, «peut-être même avant». Dans sa maison du Luchonnais, il a compilé des cartes, des tableaux, des photos et des archives. Depuis le début des années 2000, il suit l’évolution des géants blancs avec son association Moraine. Il mène une course contre-la-montre pour être la mémoire de l’agonie en cours. «Les glaciers sont le miroir du climat, ils rendent concrète l’évolution climatique, puisqu’ils y sont ultra-sensibles», explique-t-il.

Une perte de biodiversité

Contrairement à celles des Alpes, les langues glacées des Pyrénées n’ont pas connu un suivi exhaustif. À cause de leur petite taille, les scientifiques s’en sont désintéressés à certaines périodes. Résultat, les données sont lacunaires. Une situation avec laquelle le spécialiste doit jongler : «Ce sont des archives hachées dans le temps. Quand je me suis penché sur le sujet, personne ne travaillait dessus.» Lors de son premier inventaire en 2001, il recense 44 glaciers sur le massif, dont 31 côté français. Désormais, il n’en reste plus que 15, dont certains frôlent la barre fatidique des deux hectares – à l’instar du Petit Vignemale.

«L’environnement glaciaire, c’est aussi un milieu de vie, et sa disparition entraîne une perte de biodiversité», explique le glaciologue. Il permet de maintenir un milieu au frais toute l’année, ce qui favorise une faune et une flore pionnières et spécifiques. «Je pense par exemple à la puce des glaciers, qui est active entre -5 et 5 degrés. Les zones glaciaires lui offrent des conditions de vie optimales.» La disparition des glaciers, et de la faune et flore qui leur sont associées, a aussi un impact sur le paysage : Pierre Bogino évoque «la montagne grise». «Ce sont des éléments marquants du paysage, dont on observe la disparition en peu de temps», appuie Pierre René.

«Ça change la pratique du métier»

La fonte accélérée des glaciers pyrénéens révèle la réalité de ce changement. Depuis une dizaine d’années, Pierre Lafont, gardien au refuge de Bayssellance, évoque sa surprise : «Cela a été un choc de voir, sur une échelle de temps si réduite, des changements aussi profonds». Son refuge est situé en contrebas du Petit Vignemale, qui exhale ses derniers soupirs.

Lorsque la saison démarre, en mai, «on s’attend maintenant à un terrain sans neige, sans glace. Les premières années, quand on montait, on n’en avait pas conscience. Mais le voir devant nos yeux… On a un exemple frappant des perturbations climatiques en cours», complète Pierre Lafont. Son collègue, Régis Gatti, gardien au refuge du Portillon à 2570 mètres d’altitude, parle d’un «énorme détail, au milieu d’une multitude de changements en cours. Il y a 10 ans, on ne voyait pas d’abeilles, ni de moustiques.» La première fois qu’il a vu une abeille butiner aussi haut, il n’en revenait pas.

Au-delà du changement esthétique, la fonte des glaciers a des conséquences directes pour les guides de haute montagne : «Ça change la pratique du métier, observe Pierre Bogino. Certaines courses, qui auparavant se faisaient sur la glace, se tiennent désormais dans des pierriers. C’est bien moins agréable. Et il y a des itinéraires qui ne se pratiquent plus.»

Sur certains parcours, le danger a augmenté, avec des éboulements plus fréquents et l’impossibilité de traverser. Pierre Lafont est obligé de revoir les indications qu’il donne à celles et ceux qui grimpent la voie normale du Vignemale : «On pense à tort que la fonte rend le terrain plus accessible et moins dangereux, alors que c’est tout le contraire.»

2025 a été choisie comme «année internationale de préservation des glaciers» par l’Organisation des Nations unies (ONU). Pour les Pyrénées, il est déjà trop tard. Pour celles et ceux qui les observent, cette disparition doit servir à quelque chose : alerter sur les bouleversements climatiques. «Ce sont des symboles, des lanceurs d’alerte», résume Pierre René. Reste l’espoir que «cet énorme détail» au milieu des Pyrénées pousse à prendre la prise de conscience du changement climatique. D’autres glaciers, sur des montagnes moins exposées, pourraient être sauvés.

À lire aussi

-

Face au manque de neige, des stations tournent la page du ski et glissent vers un avenir incertain

Poudreuse d’escampette. En moyenne montagne, les stations de ski ferment les unes après les autres depuis le mois d’octobre, en partie à cause du manque de neige. Au Grand Puy, dans les Alpes-de-Haute-Provence, on tente d’esquisser un avenir sans ski. Reportage. -

Alpes 2030 : des Jeux olympiques d’hiver vraiment écolos, c’est possible ?

Jeux de dupes ? Alors que ce mardi, le collectif citoyen JOP 2030 a déposé un recours pour stopper la signature du contrat olympique, les JO d’hiver 2030 dans les Alpes françaises sont présentés par leurs promoteur·ices comme les Jeux les plus écolos de l’histoire. Mais est-ce vraiment possible ? Vert fait le point.