Pour préserver un écosystème, encore faut-il bien le connaître. C’est la problématique à laquelle sont souvent confrontés les glaciers, ces immenses masses de glace qui se forment sous le poids des chutes de neige. «Dans les Andes, sur 50 000 glaciers, il y en a seulement 28 pour lesquels nous avons suffisamment d’informations pour évaluer en profondeur les changements», souligne Abou Amani, secrétaire du programme hydrologique intergouvernemental de l’Unesco — l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

Pour combler ce déficit de connaissances et de sensibilisation du grand public, l’Unesco vient de publier son rapport mondial 2025 sur «la mise en valeur des ressources en eau». Un défi de taille, sachant que les glaciers sont essentiels à notre survie, et ce à de nombreux niveaux.

Des écosystèmes précieux

«Quel que soit l’endroit où nous vivons, nous dépendons tous d’une manière ou d’une autre des montagnes et des glaciers», avance Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco. Les régions montagneuses abritent près d’1,1 milliard de personnes (15% de la population mondiale), tandis que plus de deux milliards dépendent directement de l’eau des montagnes. Elles fournissent jusqu’à 60% des flux annuels d’eau douce à travers le globe. Concrètement, elles assurent l’approvisionnement en eau, l’assainissement, mais aussi la sécurité alimentaire et énergétique (via l’hydroélectricité) de la population.

Ces territoires revêtent une importance notable pour des secteurs économiques tels que la sylviculture (l’exploitation des forêts) et le tourisme. Enfin, ils abritent une biodiversité précieuse, et souvent endémique (que l’on ne trouve que dans une zone géographique donnée).

«Pas un glacier ne sera épargné»

Les montagnes et les glaciers sont en première ligne face au dérèglement climatique. D’après une étude publiée dans la revue Science en 2023, la moitié des glaciers du monde devraient disparaître d’ici 2100, y compris si le réchauffement climatique se limite à +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle (milieu du 19ème siècle) — l’objectif visé par les signataires de l’Accord de Paris sur le climat, mais jugé peu probable par une grande partie des scientifiques. «Pas un glacier ne sera épargné par le changement climatique», prévient la glaciologue Heïdi Sevestre.

Le réchauffement de la planète accélère la fonte des glaciers à un rythme sans précédent, attaque le manteau neigeux et perturbe le régime des précipitations (notamment en intensifiant les pluies). Il augmente aussi le risque ou l’intensité d’événements extrêmes comme des inondations ou des glissements de terrain. De quoi favoriser des phénomènes annexes comme des coulées de débris, des crues, des avalanches et entraîner des conséquences notables pour les populations, la biodiversité et les infrastructures. Le recul des glaciers et la baisse des chutes de neige vont également toucher deux tiers de l’agriculture irriguée à l’échelle mondiale, révèle le rapport.

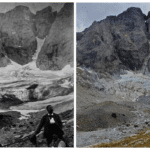

C’est sans compter l’importance culturelle des glaciers pour d’innombrables communautés qui ont toujours vécu à leurs côtés. «Quand j’avais la vingtaine, ma mère m’a montré une photo de mon arrière-grand-mère sur la Mer de Glace [le plus grand glacier de France, en Haute-Savoie, NDLR]. Cent ans plus tard, j’y suis retournée et je me suis retrouvée face à un canyon abyssal avec un tout petit peu de glace au fond. Ce qui se passe concrètement, c’est une perte de repères et de notre identité», raconte Heïdi Sevestre.

Une coopération internationale urgente

Malgré cette détérioration rapide et ses nombreuses implications, les régions montagneuses demeurent «largement absentes des priorités mondiales», déplore le rapport. Résultat : «Les politiques nationales en matière d’eau, d’agriculture, d’industrie et d’énergie privilégient généralement les bassins fluviaux plus peuplés, tandis que les montagnes reçoivent une attention moindre». Une réalité d’autant plus problématique qu’il s’agit d’un enjeu mondial.

«C’est un défi qui dépasse les pays. Ce sont des chaînes de montagnes partagées, donc la collaboration entre nations est fondamentale», insiste Abou Amani, de l’Unesco. Ce travail ne devra pas non plus se faire sans établir un dialogue avec les peuples autochtones et les communautés locales, qui ont de nombreux enseignements à partager au sujet de la montagne, rappelle le rapport.

Pour lancer une mobilisation globale, les Nations unies ont fait de 2025 l’année internationale des glaciers, et inauguré une journée mondiale dédiée, qui sera désormais célébrée chaque année le 21 mars. «Cette année, faisons en sorte que tout le monde regarde les glaciers, appuie Heïdi Sevestre, mais pas seulement pour les voir disparaître.»

À lire aussi

-

«Ce sont des symboles, des lanceurs d’alerte» : le dernier souffle des glaciers des Pyrénées

Glace hier. La disparition des géants blancs est l’une des faces des bouleversements climatiques en montagne. Alors que 2025 a été désignée «année internationale de préservation des glaciers» par les Nations unies, des observateur·ices tirent la sonnette d’alarme. -

La marque Guess fait un défilé de mode sur un glacier suisse

Pas vraiment la glace. Lundi, la marque de mode Guess a organisé un défilé en haute altitude sur le Glacier 3 000, situé à proximité de la station de ski fortunée Gstaad, dans les Alpes suisses.