«Monsieur le Président, soignez la planète pour soigner l’Homme. Faites passer la santé de nos enfants avant la finance !» Ainsi, s’exprime un·e citoyen·ne dans un cahier de doléances de la Drôme.

Retour en 2018. Le mouvement des Gilets jaunes bat son plein. En décembre, face aux contestations, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) lance l’opération «Mairies ouvertes». Partout dans le pays, des cahiers de doléances sont mis à disposition du public ; et les citoyen·nes se prêtent massivement à l’exercice.

Au total, 240 000 contributions manuscrites ont été recueillies. En ajoutant les avis numériques du «grand débat national» (une sorte d’outil consultatif pour tenter de sortir de la crise voulu par Emmanuel Macron en janvier 2019), deux millions de contributions ont même été transmises. La transition écologique et les problématiques environnementales font partie des demandes les plus pressantes – en lien avec la justice sociale. Mais, depuis la fin du mouvement des Gilets jaunes, qui en a entendu parler ?

La députée (Les Écologistes) de la Drôme Marie Pochon a porté une résolution transpartisane visant à rendre consultables les cahiers de doléances. Et, six ans après le mouvement social, ceux-ci sont enfin accessibles, dans les centres d’archives nationales et départementales, depuis le 2 mai 2025. Ils devraient être disponibles en ligne en 2026. «Dans un pays où l’on peine à définir ce qu’est l’intérêt général, se replonger dans les doléances, c’est écouter une France que l’on entend peu», avait déclaré la députée lors de l’adoption de son texte.

Dès juin 2024, Vert a eu accès à certains cahiers entreposés aux archives départementales de la Drôme, ainsi qu’à la synthèse nationale élaborée par Cognito, l’agence qui a eu la charge de les analyser en 2019.

Résultat : «Il y a un consensus sur la transition écologique. Les gens sont favorables à la lutte contre le réchauffement climatique, financée par les plus riches ou les gros pollueurs», soutient Gilles Proriol, data-analyste et co-fondateur de Cognito. Il ajoute que les sujets «sécurité ou immigration ne représentent que 3 à 4% des doléances».

Mobilités, quand vivre sans voiture relève de l’exploit

L’un des premiers sujets soulevés par les participant·es est celui des mobilités. Rappelons qu’au départ du mouvement des Gilets jaunes, c’est la hausse de la taxe sur les carburants qui avait cristallisé les colères. Notamment en zone rurale, où vivre sans voiture relève encore aujourd’hui de l’exploit. Or, nombre de mots soulignent qu’il faudrait développer les transports collectifs : à la campagne, et dans les villes, où la gratuité des transports publics est souvent réclamée. «En ville, on végétalise. Mais, à la campagne, on nous laisse dans nos bagnoles», dénonce par exemple un·e contributeur·ice – les identités exactes des participant·es ne sont pas connues.

Même exigence côté rail : certain·es demandent de rouvrir et de renforcer les lignes desservant les petites communes, de garantir un service public de qualité et de mettre fin aux projets de TGV jugés trop coûteux – comme la liaison Lyon-Turin. Le train est aussi plébiscité pour le transport de marchandises, avec la proposition ambitieuse, qui revient plusieurs fois, de mettre en place un réseau de ferroutage (qui consiste à transporter des camions sur un train) à l’échelle européenne. Les gains environnementaux seraient notables : le train émet en moyenne 35 grammes de CO2 équivalent par kilomètre, contre 92 gCO2e/km pour un camion, selon la Fédération nationale des transports routiers.

À noter que les critiques visent parfois… le passage à l’électrique. Certain·es jugent ces véhicules «chers, polluants et inefficaces en zones rurales». Ce que nuancent des expert·es. L’Ademe a calculé que, selon la durée de son utilisation et la provenance de l’électricité (renouvelable ou non), un véhicule électrique est en moyenne deux à trois fois moins polluant qu’un modèle thermique sur l’ensemble de sa durée de vie.

Ce qui ressort à la lecture des cahiers de doléances, c’est le sentiment d’une transition écologique vécue comme profondément injuste. De nombreuses contributions dénoncent le fait que les efforts demandés «impactent davantage les personnes les moins aisées ou les territoires ruraux».

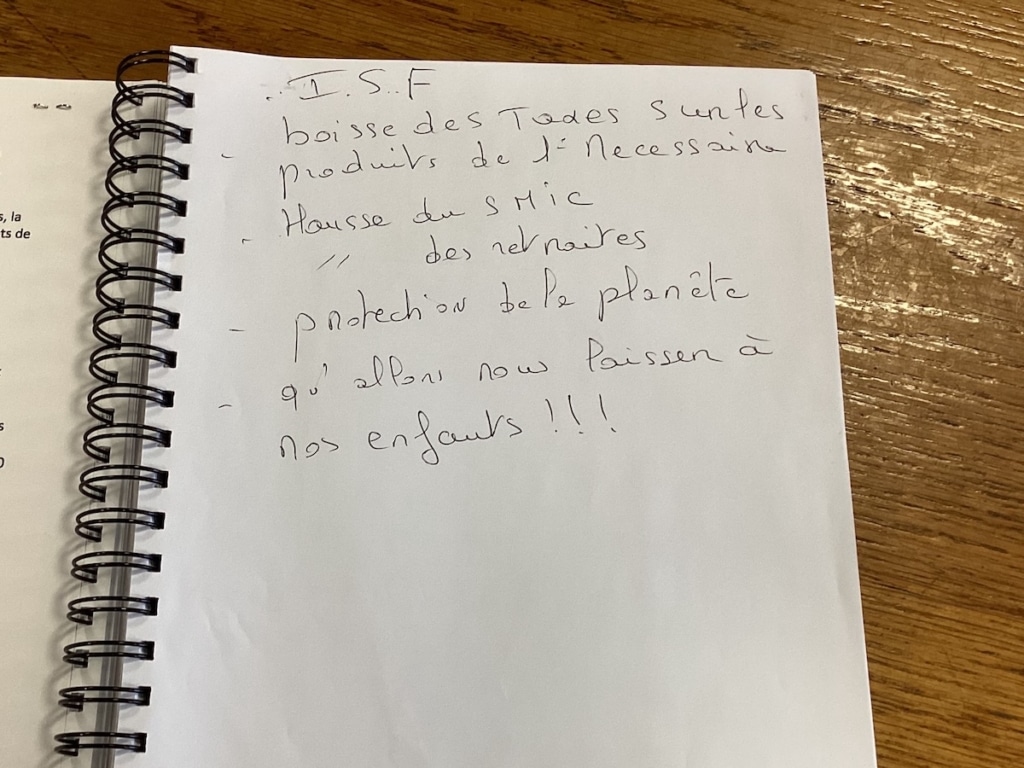

En réponse à ces inégalités perçues, plusieurs propositions concrètes émergent. Beaucoup réclament l’instauration d’un impôt de solidarité sur la fortune (ISF) climatique, qui ciblerait les entreprises qui polluent le plus. D’autres suggèrent la mise en place d’un malus fiscal sur les produits alimentaires parcourant plus de 1 000 kilomètres, assorti d’un bonus pour ceux produits à moins de 100 kilomètres des lieux de consommation. Le principe du «pollueur-payeur» (dispositif juridique qui indique que les frais liés à la pollution sont à la charge du pollueur) revient souvent, avec la demande son application réelle. Un objectif global est énoncé dans l’un des cahiers : «Rechercher une meilleure qualité de vie, sans toujours penser à la rentabilité économique.»

Certaines contributions pointent également du doigt les moyens de transport de luxe, aujourd’hui largement épargnés par la fiscalité environnementale. Il est ainsi proposé de taxer les carburants utilisés par les yachts ou les jets privés – des moyens de transport hautement polluants.

Taxer les riches pour financer la transition écologique

L’un des principes récurrents formulés dans les cahiers de doléances repose sur une idée : en taxant davantage les plus riches et les plus gros pollueurs, l’État disposerait des moyens nécessaires pour engager une véritable transition écologique. Ces ressources pourraient être mobilisées pour accompagner les ménages les plus modestes : financement de l’isolation des logements, aide à l’achat de systèmes de chauffage ou de véhicules moins polluants, et équipement gratuit des foyers précaires en panneaux solaires destinés à l’autoconsommation – et «non à la revente sur des marchés spéculatifs», insistent certain·es dans leurs écrits.

Les citoyen·nes ne s’arrêtent pas au logement individuel : elles et ils appellent aussi à soutenir les collectivités locales dans leur propre transition. Cela passerait par des aides à l’exploitation d’énergies renouvelables de proximité, la fourniture d’énergie verte aux bâtiments publics, et une augmentation des dotations pour les communes qui s’engagent contre l’usage des énergies fossiles.

Enfin, une critique nette émerge contre la privatisation du secteur de l’énergie, accompagnée d’une demande : mettre fin à l’extension du nucléaire au profit d’un modèle plus décentralisé, local et démocratiquement contrôlé.

Du bio et du bon

L’agriculture occupe aussi une place centrale dans ces doléances citoyennes. La priorité est donnée aux circuits courts, à une alimentation de qualité et à une transition claire vers une agriculture respectueuse de l’environnement. Il s’agit, selon de nombreuses contributions, de «passer d’un modèle productiviste à une agriculture biologique», tout en mettant fin à l’usage des intrants chimiques afin de «protéger la planète».

Un paradoxe revient régulièrement : l’interdiction en France de produits tels que les OGM, certains pesticides ou les hormones de croissance, tandis que ces mêmes substances continuent d’être tolérées dans des produits alimentaires importés.

Fabrice Dalongeville, président de l’association des maires ruraux de l’Oise, en a fait le constat après des échanges suscités par une projection du film documentaire Mes doléances (2024), de la réalisatrice et scénariste lilloise Hélène Desplanques. «La question du réchauffement climatique est omniprésente et, avec elle, celles de l’agriculture, de la protection de la biodiversité et du bien-manger», observe-t-il.

Au-delà des grandes orientations structurelles, les citoyen·nes formulent des propositions concrètes : le retour de la consigne pour les bouteilles en verre, l’extinction des vitrines et des éclairages de magasins en dehors des heures d’ouverture, ou encore la taxation des revenus locatifs en fonction de la performance énergétique des logements. Cette dernière mesure pourrait être couplée, est-il suggéré, à une aide spécifique pour les petits propriétaires, afin qu’elles et ils puissent rénover leur bien sans être pénalisé·es.

Une question demeure, pourquoi aucun parti politique ne s’est réellement emparé de ce précieux reflet des attentes populaires lors des différentes échéances électorales ?

Pour Gilles Proriol, la réponse est sans ambiguïté : «Ce corpus est le programme idéal des Français, mais il porte une vision politique qui n’est pas compatible avec le projet présidentiel. Il n’est pas libéral. Et, même à gauche, certains ont mal réagi lorsque j’ai présenté ma synthèse à l’Assemblée : ils ne supportent pas que les idées viennent d’en bas.»

Un constat que partage la documentariste Hélène Desplanques, qui a longuement travaillé sur ce matériau citoyen : «De la même façon que l’on doit réparer la planète, on doit réparer nos liens. Et les doléances sont un outil puissant de réparation.»

À lire aussi

-

Alice Barbe : «Sans démocratie, ni pluralisme, il n’y a pas de transition écologique»

Alice Barbe est entrepreneure sociale, cofondatrice et ex-directrice de l’ONG Singa qui œuvre à l’intégration des personnes réfugiées. Elle a créé l’Académie des futurs leaders pour former une nouvelle génération de dirigeant·es politiques progressistes. Dans cet entretien à Vert, elle martèle l’importance de nourrir la démocratie et de batailler contre l’extrême droite pour engager la transition écologique. -

«C’était une boucherie» : deux ans après la manifestation de Sainte-Soline, les militants antibassines tentent de se reconstruire

Eau des espoirs. Pour commémorer les deux ans de la manifestation violemment réprimée contre la mégabassine de Sainte-Soline, des militant·es ont reconstruit un monument de pierres en mémoire des deux cents blessé·es à Melle. Là-bas se trouvait la base arrière qui a recueilli les colères et traumas de cette journée décisive de la lutte contre ces projets de stockage d’eau.