« Les véhicules électriques alimentés par de l’électricité à faibles émissions offrent le plus grand potentiel de décarbonisation pour le transport terrestre, sur la base du cycle de vie. » À première vue, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) paraît emballé par l’électrification du parc automobile, dans l’ultime opus de son dernier rapport, consacré aux « solutions » contre le changement climatique (Vert). Un bon remède à condition de respecter plusieurs conditions, encore inatteignables dans la plupart des cas aujourd’hui, rappellent les expert·es du climat.

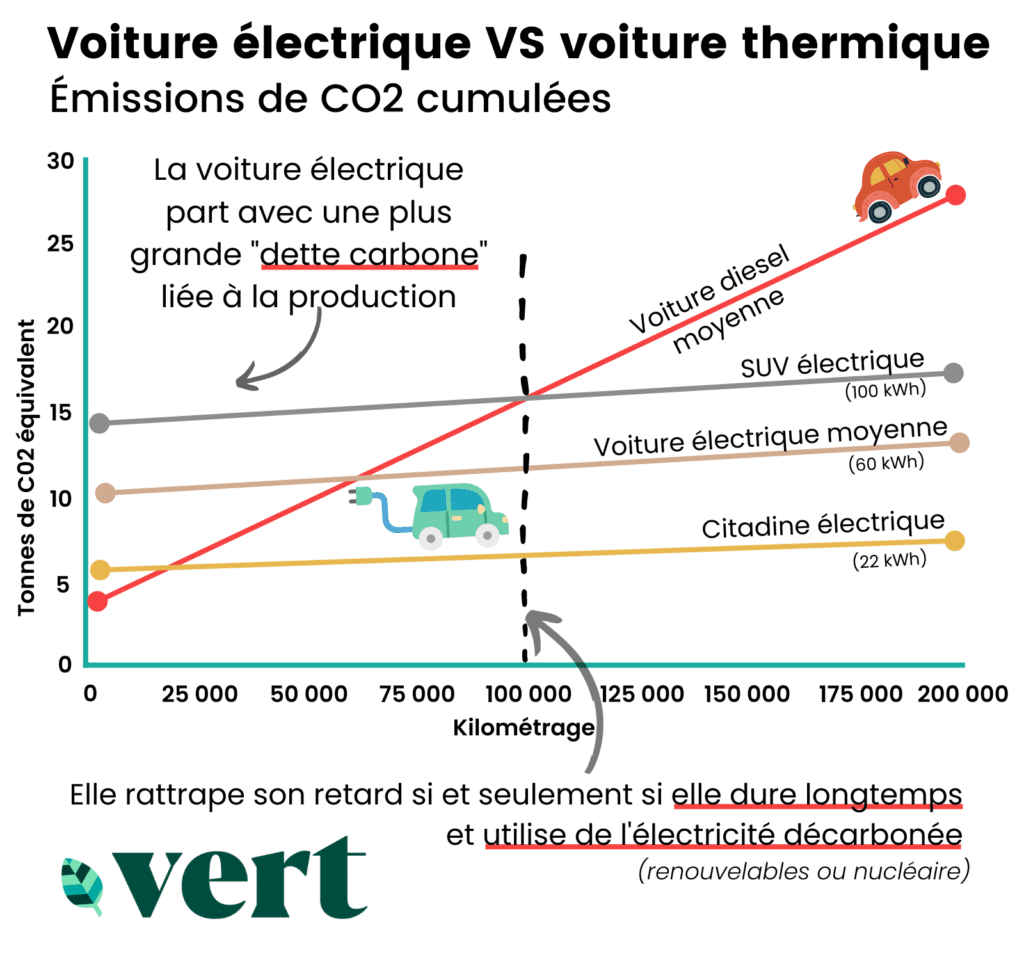

« Sur l’ensemble de sa durée de vie, une voiture électrique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à la voiture thermique », a calculé l’Agence de la transition écologique (Ademe) son dernier avis sur la question, paru ce mercredi. L’établissement public s’empresse toutefois de rappeler que ce chiffre n’est valable qu’en France, où l’énergie est moins carbonée que dans d’autres pays – ailleurs, l’électricité est souvent produite à partir de gaz ou de charbon. Et ce, à condition que sa batterie soit de capacité « raisonnable » (au-delà de 60 kilowattheure (kWh) l’intérêt environnemental n’étant pas garanti) et que l’on prenne comme référence l’ensemble de la durée de vie du véhicule. Le dernier fermera la portière.

Une « dette carbone » à éponger

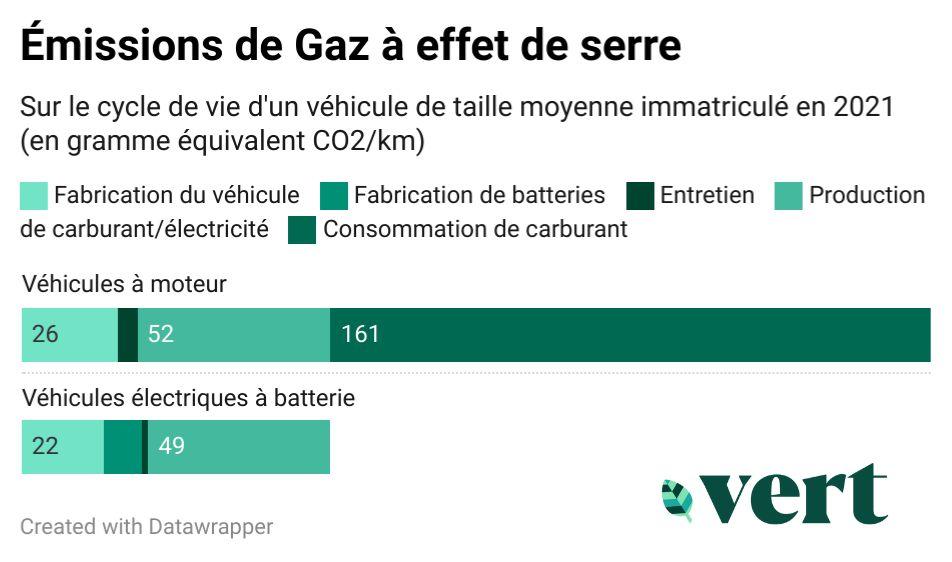

« Avant même d’avoir roulé un seul kilomètre, le véhicule électrique a des émissions près de deux fois supérieures à celles d’un véhicule thermique » ; autrement dit, il démarre avec une « dette carbone », explique David Marchal, directeur exécutif adjoint des programmes de l’Ademe.

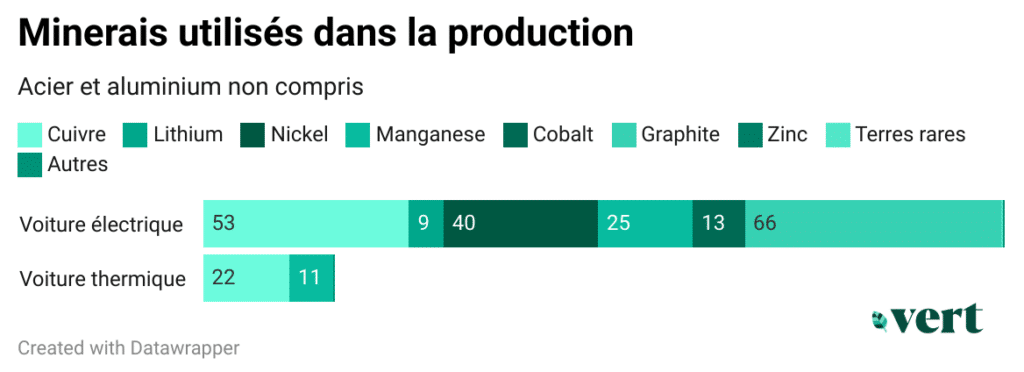

Comptant pour moitié dans les besoins énergétiques nécessaires à leur fabrication, les batteries des véhicules électriques concentrent la majorité des impacts négatifs sur l’environnement. Cobalt, lithium, cuivre… on trouve un peu de tout dans ces lourdes batteries, qui comptent plus de 200 kilogrammes de minéraux en moyenne, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). C’est six fois plus que pour un véhicule termique. Une part importante de ces minéraux est extraite en Russie ou en République démocratique du Congo, où la protection de l’environnement et des droits humains sont difficiles à garantir. Pour la première fois de l’Histoire, une compagnie a commencé à explorer les fonds marins pour en piller les précieuses ressources.

À lire aussi

Le poids et la composition des batteries en question

Intoxication des réserves d’eau douce, artificialisation et perte de biodiversité, toxicité pour les humains, pollution radioactive, occupation des terres agricoles… L’extraction et la transformation des matières premières sont bien plus polluantes que pour la voiture fossile. Il y aurait assez de matières disponibles pour remplacer les voiture thermiques d’après les dernières projections de l’association Transport & Evironment. Si le groupe évaluait en mai dernier qu’il y aurait assez de minerais pour produire 14 millions de voitures électriques dans le monde en 2023, soit près de 50 % de plus que les estimations du marché, l’Europe aurait pourtant des difficultés à accéder à ces ressources.

D’autant plus que le recyclage des batteries reste aujourd’hui limité. Si le gouvernement français se réjouit que « 80 % des composants des batteries lithium sont déjà recyclables », la part actuelle des batteries réellement recyclées dans le monde avoisine difficilement les 5%, alors même que presque toutes les batteries au plomb des véhicules à moteur à combustion interne sont recyclées.

Une fois sur les routes, c’est encore la batterie qui détermine si la voiture électrique va pouvoir rembourser la dette carbone accumulée pendant sa fabrication. « C’est assez vite remboursé quand on parle d’une citadine, alors que dans le cas d’un gros véhicule produit pour mimer les véhicules thermiques, il faudra beaucoup de kilomètres de roulage, ou cela pourra même être impossible », indique David Marchal.

Pollution de l’air et nuisances sonores toujours au menu

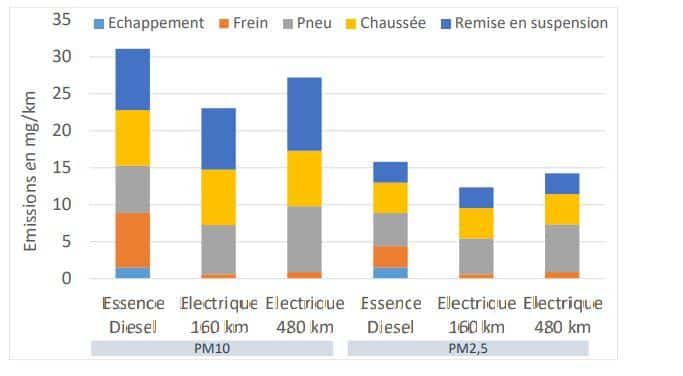

La voiture électrique échoue pour l’instant à supprimer les pollutions de l’air et sonores liées à l’automobile. À force de progrès sur la réduction des particules fines à l’échappement, la majorité de la pollution de l’air provoquée par les voitures provient désormais de l’usure des freins, du frottement des pneus sur la chaussée et de la remise en suspension de particules fines déjà présentes sur les routes. Grâce à une meilleure technologie, les véhicules électriques permettent de réduire les émissions de particules issues du freinage, mais augmentent les émissions issues des frictions pneus/chaussée de près de 14% et celles remises en suspension de 8% (en ce qui concerne les PM10, particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres).

De même, une grande partie de la pollution sonore d’une voiture provient du frottement des pneus sur la chaussée et non du moteur thermique. Au-delà de 40km/h, la réduction de bruit émis par les voitures électriques n’excède pas 1.5 décibel (dB).

Un prétexte pour ne pas changer nos mauvaises habitudes

« On savait qu’on allait devoir se passer des énergies fossiles, et on a essayé de faire croire aux gens qu’on allait résoudre le problème avec des métaux. C’est faux ! », enrage Aurore Stéphant, ingénieure en géologie minière et membre de l’association SystExt. Les premières observations effectuées en Suède et Norvège, en avance sur ce marché, montrent effectivement que le développement de l’électrique ne remet pas en cause nos habitudes de mobilité mais provoquent plutôt un effet rebond. Les voitures électriques y sont d’abord achetées comme véhicule supplémentaire, et non en remplacement d’une automobile thermique. En Norvège, 10 à 20% des déplacements réalisés à bord d’une voiture électrique remplacent même des trajets effectués au préalable en transport publics ou non motorisés.

Parmi les solutions : réduire le nombre et la taille des voitures

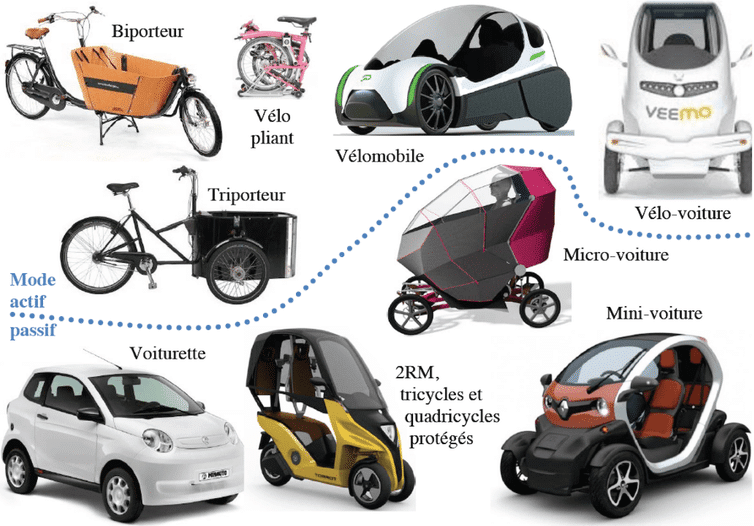

« La voiture électrique ne change (quasiment) rien sur la consommation d’espace, l’inactivité physique et ses impacts santé et l’accidentologie », rappelle Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique des transports et auteur d’une thèse sur le sujet. « Une transition focalisée sur la technologie, très intense en énergie, est à l’opposé de ce qu’il faut faire en termes de sobriété », explique-t-il à Vert. Il plaide en faveur de véhicules intermédiaires, plus efficaces sur les petites distances, comme les vélo-voitures, voiturettes ou autres engins hybrides à pédales.

« Il convient de choisir un modèle de véhicule le plus petit et léger possible, adapté aux trajets domicile-travail », approuve l’Ademe dans son dernier avis sur la voiture électrique. Si l’on assiste aujourd’hui à un revirement du marché de l’électrique vers des modèles moins haut de gamme, il reste du chemin à parcourir pour convaincre les nouveaux utilisateurs (en majorité aisés en raison d’un coût d’investissement élevé) d’acheter des voitures de taille réduite. Mais avant tout, prévient l’Ademe, il nous faudra « réinterroger la place de l’automobile dans nos déplacements ».

Cet article est issu de notre rubrique Le vert du faux. Idées reçues, questions d’actualité, ordres de grandeur, vérification de chiffres : chaque jeudi, nous répondrons à une question choisie par les lecteur·rices de Vert. Si vous souhaitez voter pour la question de la semaine ou suggérer vos propres idées, vous pouvez vous abonner à la newsletter juste ici.

À lire aussi

-

Davantage d’avion, de voiture et toujours plus de kilomètres : comment les Français se sont déplacés ces dix dernières années

Le ministère de la Transition écologique vient de publier la dernière édition de son enquête décennale sur les pratiques des Français·es en matière de mobilités. Il apparaît que la voiture règne toujours en maîtresse et que l'avion a continué son essor. -

Est-il vrai que l’avion n’est responsable que de 3% des émissions mondiales de CO2, soit moins que le numérique ?

Le transport aérien est l’un des secteurs les plus pointés du doigt en raison de son impact environnemental. Mais alors que les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique explosent, celles-ci deviennent une excuse pour ne pas se préoccuper de l’aviation, qui serait plus vertueuse en comparaison. Un amalgame fallacieux.