S’il est un sujet qui tend la société française comme peu d’autres, c’est bien celui du nucléaire. Or, à l’heure où la France doit faire certains choix pour son avenir énergétique, les débats autour de l’atome sont nécessaires. Mais entre les faits, les petits arrangements avec la réalité voire, les gros mensonges, il est difficile de s’y retrouver. Pour tenter d’y voir plus clair et démêler les infos des intox, voici un tour d’horizon de certaines idées reçues – plus ou moins justes – que l’on entend le plus souvent.

Au sommaire :

1. « C’est une réponse à l’urgence climatique »

2. « On ne peut pas s’en passer pour réduire nos émissions »

3. « C’est l’énergie décarbonée la moins chère »

4. « C’est la garantie de notre indépendance énergétique »

5. « C’est une filière d’excellence »

6. « On ne sait pas démanteler »

7. « C’est une énergie propre »

8. « C’est une énergie comme les autres »

1. « C’est une réponse à l’urgence climatique »

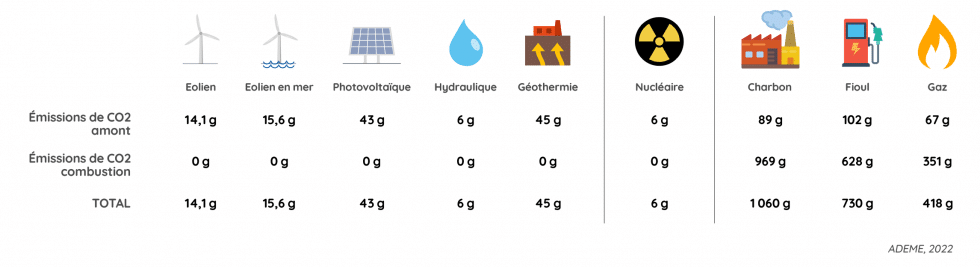

Avec 12 grammes de CO2 par kilowattheure produit (voire 6 en France), le nucléaire est, avec l’éolien, la source d’électricité qui émet le moins de gaz à effet de serre au cours de son cycle de vie, soit de l’extraction du minerai au démantèlement des installations (Giec). Grâce à lui et à l’hydroélectricité, le mix électrique français est constitué à 92% de sources décarbonées (très faiblement émettrices). En France, la production d’un kilowattheure électrique représente ainsi 42 grammes de CO2 contre 317 grammes en moyenne au sein de l’Union européenne (Ministère de la transition écologique).

Pour autant, la construction de nouveaux réacteurs n’est pas une réponse satisfaisante à l’urgence climatique, pour des raisons de temps de développement. « La décennie cruciale sur le climat, c’est celle de 2020 à 2030 », a rappelé le directeur exécutif du gestionnaire de réseau français RTE, Thomas Veyrenc, le 7 décembre lors d’une rencontre avec la presse. Dans son dernier rapport, paru cet été, le GIEC a en effet insisté sur la nécessité de réduire immédiatement les émissions. Faute de quoi le budget carbone (les quantités de CO2 à ne pas dépasser) pour limiter la hausse des températures à 1,5°C sera épuisé dès le début des années 2030 (Vert). Or, le délai moyen entre la prise de décision et l’entrée en service d’un réacteur dépasse les dix ans et peut même aller jusqu’à 18 ans (pour le réacteur EPR d’Olkiluoto en Finlande). « À cette échéance, le nouveau nucléaire n’est pas un levier envisageable », explique Thomas Veyrenc, ajoutant que « la maximisation de la production décarbonée repose sur les réacteurs existants et un développement maximal des énergies renouvelables ».

Il faut également prendre en compte l’impact du changement climatique sur les réacteurs eux-mêmes, en particulier les vagues de chaleur extrême et la moindre disponibilité en eau pour leur refroidissement. Or, l’exercice s’annonce périlleux selon Thibault Laconde, consultant spécialisé dans les risques climatiques. « On peut se demander si c’est possible d’avoir une gestion des risques suffisamment robuste, compte tenu de la durée de vie des réacteurs, qui pourrait s’étendre à 50 ou 60 ans, et des incertitudes sur le climat à cette échéance », indique-t-il à Vert. A court terme, « il est évident qu’il y a déjà des sites sur lesquels il n’est pas raisonnable d’installer de nouveaux réacteurs nucléaires pour des raisons de hausse des températures et/ou d’étiages des cours d’eau en baisse », prévient-il. « Si l’on résume à grands traits, seul le Rhône ou le bord de mer sont désormais des localisations adaptées pour d’éventuels nouveaux réacteurs ».

2. « On ne peut pas s’en passer pour réduire nos émissions »

Avec 71% de l’électricité produite (et 38,5% de toute l’énergie) par 56 réacteurs, l’atome règne aujourd’hui en maître sur le paysage énergétique français. Il s’agit d’une exception ; le nucléaire reste marginal au niveau mondial où il ne représente que 10% de la production d’électricité, et 5% de toute l’énergie (AIE). « La plupart des pays font sans nucléaire, mais c’est la compatibilité de leur mix électrique avec la lutte contre le changement climatique qui doit être interrogée », expose à Vert Nicolas Goldberg, expert en énergie au sein du cabinet Colombus Consulting. « A l’exception de la Norvège, qui dispose d’un potentiel hydraulique unique, les pays européens qui ont réussi à décarboner leur secteur électrique, comme la Suède, la Suisse, ou la France, combinent nucléaire et renouvelables », défend ainsi la Société française d’énergie nucléaire (SFEN).

Comparer les énergies entre elles : pourquoi c’est si compliqué ?

Il est de coutume de rapporter le nombre d’éoliennes installées à leurs équivalents nucléaire – ou l’inverse. C’est pourtant un calcul à manier avec précaution car les sources d’énergie diffèrent entre elles par leur niveau de productivité (ou facteur de charge). Pour le nucléaire, celui-ci est d’environ 70% tandis qu’il est de 25% pour l’éolien terrestre, 40% pour l’éolien en mer ou encore de 15% pour le solaire.

C’est ce qui fait que pour une même puissance installée (exprimée en watts, kilowatts, mégawatts, gigawatts ou terawatt), deux sources d’électricité ne fourniront pas la même production (exprimée en wattheure, kilowattheure, etc). Par exemple, une centrale nucléaire de 900 MW produira en une heure 630 MWh (900 x 0,7) tandis qu’un parc éolien de même puissance produira 225 MWh (900 x 0,25).

Confrontée au vieillissement de son parc électro-nucléaire construit entre la fin des années 1970 et début 1990, la France s’interroge aujourd’hui sur la nécessité de nouveaux réacteurs dans son mix, à l’heure où les énergies renouvelables connaissent un développement sans précédent. « Depuis le début de la construction de l’EPR de Flamanville en 2007, la part des énergies renouvelables dans l’électricité en Allemagne est passée de 14 % à près de 50 % aujourd’hui », a ainsi raillé sur Twitter le journaliste français Vincent Boulanger, basé à Hambourg.

« En 2020 dans le monde, la puissance renouvelable a augmenté de 280 GW [gigawatts, ou milliards de watts] contre 0,4 GW pour le nucléaire », rappelle de son côté Yves Marignac de l’association négaWatt, citant les chiffres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Même le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, estime que « développer significativement les énergies renouvelables en France est, dans tous les cas, absolument indispensable pour atteindre la neutralité carbone » dans ses scénarios prospectifs à l’horizon 2050. Toutefois, se passer entièrement de la production stable du nucléaire pose avant tout des questions techniques. Les énergies renouvelables ont en effet une production variable (liée au vent, à l’ensoleillement, etc), mettant parfois le réseau électrique à rude épreuve. Dans une étude parue en janvier 2021, RTE et l’Agence internationale de l’énergie ont validé la faisabilité d’un scénario 100% renouvelable, tout en prévenant qu’il repose sur des « paris technologiques lourds ».

À lire aussi

3. « C’est l’énergie décarbonée la moins chère »

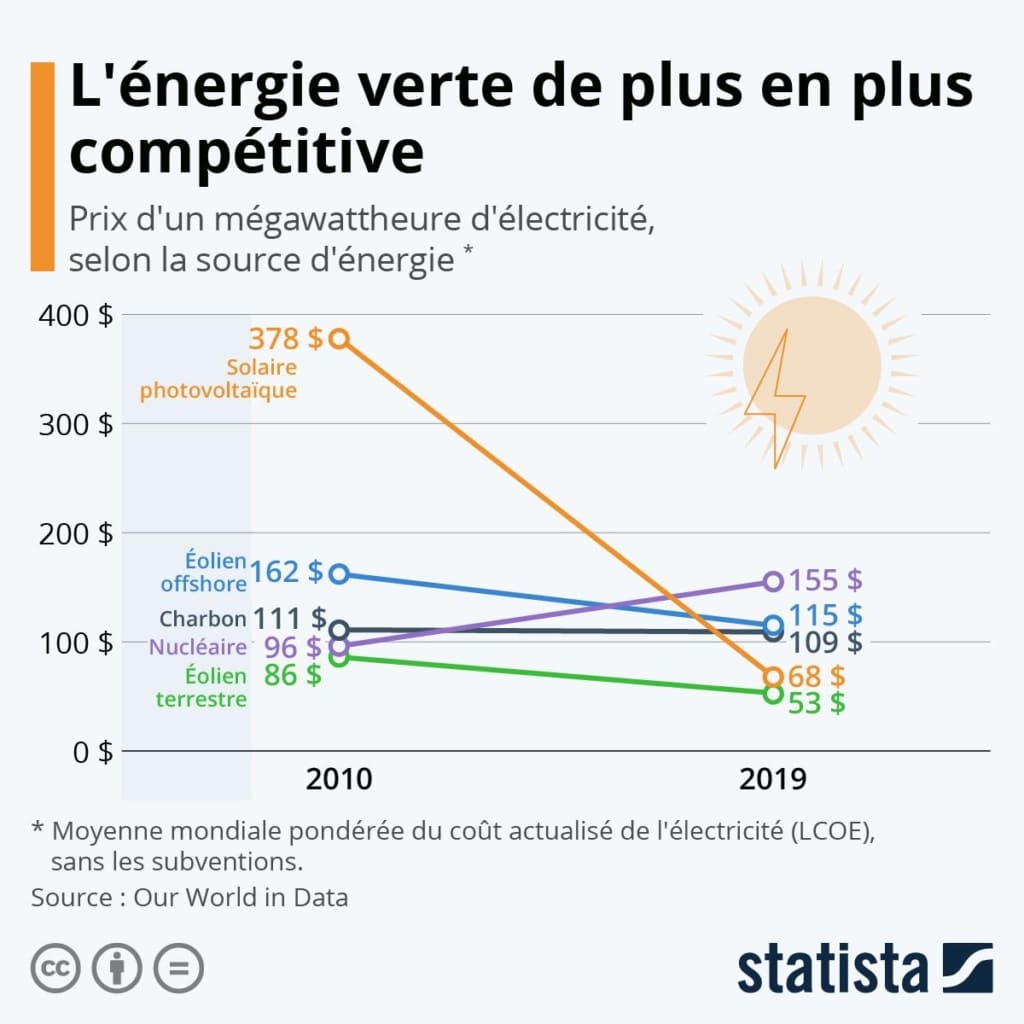

L’évaluation économique des choix énergétiques est une question complexe, que la bataille de chiffres entre les pro et les anti-nucléaire ne suffit pas à épuiser. Les énergies renouvelables affichent des coûts de production en chute libre. Mais leur déploiement à grande échelle implique toutefois des investissements coûteux pour compenser leur variabilité : renforcement des réseaux électriques et mise en œuvre de moyens de flexibilité notamment (stockage, centrales d’appoint). C’est ce que le gestionnaire de réseau français RTE appelle les « coûts système », à différencier des coûts « bruts » de production de chaque énergie. Or, dans ses « Futurs énergétiques à 2050 », RTE conclut avec « un bon niveau de confiance » que la relance d’un programme nucléaire serait moins coûteux qu’un scénario 100% renouvelable.

La conclusion de RTE ne convainc pas les opposant·es au nucléaire, qui pointent le dérapage continuel des coûts et des délais de construction des nouveaux réacteurs. A Flamanville, le chantier de l’EPR a pris onze ans de retard tandis que la facture est passée de 3,3 milliards d’euros à 19,1 milliards d’euros, selon les dernières estimations de la Cour des comptes à l’été 2020. Pour la suite, EDF table sur un coût de 46 milliards d’euros (Le Monde) pour la construction de trois nouvelles paires de réacteurs – un projet porté par Emmanuel Macron – à compter de 2035. Mais un document émanant des ministères de la transition écologique et de l’économie révélé par Contexte envisage déjà une fourchette supérieure, de 52 à 64 milliards d’euros, pour une entrée en service « au plus tôt en 2040 ».

4. « C’est la garantie de notre indépendance énergétique »

L’atome est couramment présenté comme un pilier essentiel de notre souveraineté. De fait, l’accélération du programme électro-nucléaire, acté en mars 1974 par le lancement du « plan Messmer », est une réponse directe aux chocs pétroliers qui ont ponctué la décennie 1970. Pour se soustraire à la dépendance aux hydrocarbures, l’Hexagone s’est doté de 58 réacteurs en un quart de siècle. Une prouesse industrielle !

Pour autant, elle n’a pas – à proprement parler – atteint l’autonomie énergétique; chaque année, 8 000 à 10 000 tonnes d’uranium naturel sont importées, principalement du Kazakhstan, du Canada, de l’Australie ou du Niger (Ministère de la transition écologique). Elle n’est pas non plus complètement souveraine puisque ces centrales reposent, pour la plupart, sur une technologie de réacteurs à eau pressurisée développée par l’Américain Westinghouse. En revanche, il est indéniable que la filière est aujourd’hui « ceinture et bretelles pour assurer une chaîne d’approvisionnement sécurisée », comme l’explique Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d’énergie nucléaire (SFEN). La France maîtrise l’intégralité de la chaîne de transformation de l’uranium. « EDF dispose d’un stock d’uranium correspondant à deux ans de production d’électricité et encore trente années de réserve dans les mines exploitées par Orano à l’étranger », explique-t-elle. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, les réserves connues au niveau mondial représentent 130 ans de consommation mondiale.

5. « C’est une filière d’excellence »

Troisième industrie du pays en termes d’emplois derrière l’aéronautique et l’automobile, la filière nucléaire est un poids-lourd de l’économie française. Sur son site internet, la Société française d’énergie nucléaire (SFEN) vante 220 000 emplois et plus de 3 000 entreprises, positionnées en France et à l’export sur « l’ensemble de la chaîne de valeur ». Pour autant, « l’excellence ne se décrète pas et tous les maillons de la chaîne ne peuvent y prétendre », rappelle l’expert en énergie Nicolas Goldberg. Par exemple, « il y avait peut-être une filière d’excellence dans la construction à l’époque du plan Messmer mais aujourd’hui la démonstration est à refaire », estime-t-il. De fait, avec le fort ralentissement des chantiers en France dès les années 1990, la filière souffre aujourd’hui d’une « perte de compétences généralisée », comme l’a pointé en 2019 le rapport Folz portant sur le fiasco du chantier de Flamanville. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) s’est même inquiétée à plusieurs reprises de la « capacité industrielle d’EDF et des intervenants de la filière » à mener les travaux du grand carénage nécessaire au prolongement des réacteurs existants. Le « redéploiement industriel de la filière » est toutefois une priorité du gouvernement Macron, qui a décidé d’y consacrer une enveloppe de 470 millions d’euros dans le cadre du Plan France Relance annoncé en avril dernier.

6. « On ne sait pas démanteler »

La France compte actuellement onze réacteurs civils définitivement à l’arrêt, dont certains le sont depuis près de 50 ans. Il s’agit pour six d’entre eux de réacteurs dits de première génération, construits dans les années 50-60, qui ont fonctionné à l’uranium graphite-gaz (UNGG). Deux autres sont des prototypes, ce qui ne facilite pas leur démantèlement. « A l’époque on a mal documenté l’installation et on a perdu la mémoire », reconnaît Valérie Faudon de la SFEN auprès de Vert. « Ce sont des chantiers compliqués, qui avancent lentement, avec parfois des verrous technologiques », concède-t-elle. Résultat, les devis ont déjà quasiment doublé, passant de 4,7 milliards d’euros à la fin 2012 à 9,2 milliards d’euros en 2018 (rapport d’information du Sénat). Sur les réacteurs UNGG, les difficultés sont telles qu’EDF a annoncé en 2016 le report des opérations de démantèlement à l’horizon 2100, soit entre 106 et 127 ans après leur mise à l’arrêt.

A l’inverse, « la déconstruction des réacteurs de deuxième génération [qui composent le parc actuel, Nldr] ne présente pas de difficulté technologique », assure Valérie Faudon. « Elles sont identiques entre elles et des modèles similaires ont déjà été démantelés aux États-Unis ». Ici, les inquiétudes sont plutôt liées au coût du démantèlement et à son anticipation par EDF. Alors que les exploitants européens provisionnent généralement entre 900 millions et 1,3 milliard d’euros par réacteur à démanteler, EDF n’a mis en réserve que 350 millions environ par tranche (soit environ 20 milliards d’euros pour l’ensemble des réacteurs), selon un rapport d’information parlementaire paru en 2017. Une estimation financière ostensiblement optimiste que l’autorité de sûreté nucléaire a, pour l’instant, refusé de valider. La Cour des comptes suggère d’ailleurs qu’EDF devrait provisionner au moins 7 milliards d’euros supplémentaires, soit 27,3 milliards d’euros (rapport sénatorial). Et si l’on élargit au démantèlement des installations du cycle (traitement de l’uranium, installations de recherche, etc), ce coût atteint 46,6 milliards d’euros, toujours selon la Cour des comptes.

7. « C’est une énergie propre »

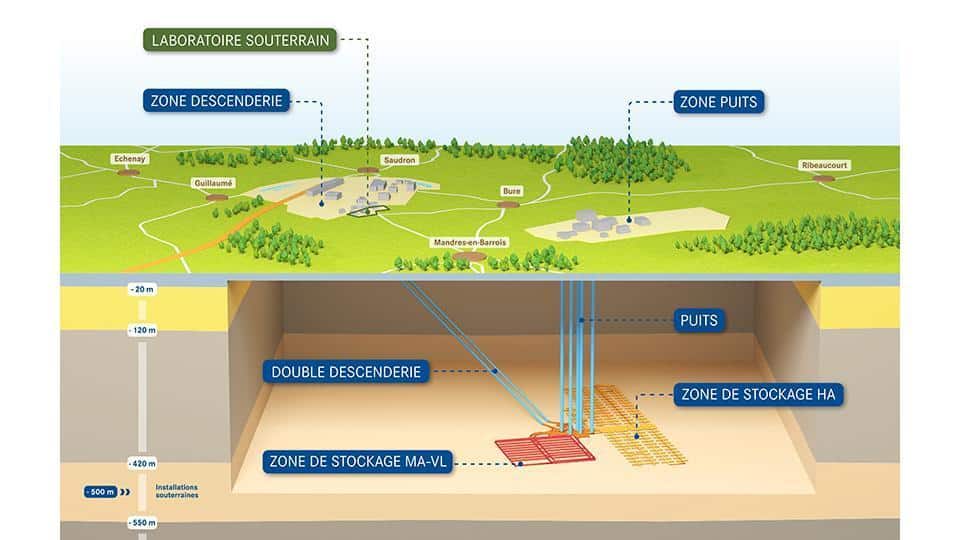

L’énergie nucléaire n’émet pas de CO2 – ou presque, car il convient notamment d’ajouter les émissions liées à la construction des centrales – et ne génère aucune pollution de l’air. Mais elle souffre d’un défaut encombrant : ses déchets. A fin 2019, l’inventaire officiel en recensait 1,7 million de mètres cubes (en hausse de 30 000 m3 sur un an), à la radioactivité variable. Ces produits dits « ultimes » sont ou seront accueillis dans différentes poubelles en fonction de leur typologie. Par exemple, les plus dangereux d’entre eux – 3% du volume total mais 99% de la radioactivité – sont destinés à être ensevelis définitivement dans la couche argileuse du sous-sol de Bure dans la Meuse. C’est le pharaonique projet Cigéo, dont la première phase de construction pourrait débuter en 2022. L’enfouissement de ces déchets, dont la radioactivité est de 100 000 ans, suscite une vive opposition, dont la répression, brutale et coûteuse, a été révélée dans une série d’enquêtes de Mediapart et Reporterre.

A cela s’ajoutent près de 350 000 tonnes de matières, théoriquement réutilisables mais aujourd’hui sans emploi ou presque. Enfin, le démantèlement des centrales devrait générer 2,2 millions de mètres cubes de déchets (faiblement radioactifs), selon un avis de l’Autorité environnementale, chargée d’évaluer l’impact écologique des projets.

Sur ce sujet, de nombreuses voix dénoncent une gestion aléatoire et peu transparente. « Il semblerait qu’il y ait du retard sur la question et un grand manque d’anticipation sur le volume réel des déchets à traiter », estimait récemment la députée Emilie Cariou (ex-LREM) dans une tribune parue dans Le Monde. Elle est chargée, à l’Assemblée nationale, de faire l’évaluation du cinquième Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR). Mais celui-ci n’est toujours pas paru, plus de deux ans après la date butoir fixée par la loi. Or, en l’absence de décisions rapides, « aucune filière de gestion pérenne des déchets ne sera opérationnelle dans les vingt ans qui viennent », a alerté à plusieurs reprises le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, Bernard Doroszczuk. De son côté, l’autorité environnementale déplore le manque d’information sur la facture globale. « Rien que pour Cigéo, un arrêté fixe le coût du projet à 25 milliards d’euros. Mais précédemment, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) avait évalué ce coût à 34,5 milliards d’euros et le cabinet d’audit PwC entre 39,1 et 43,6 milliards d’euros », explique Emilie Cariou à Vert.

À lire aussi

8. « C’est une énergie comme les autres »

« Sans nucléaire civil, pas de nucléaire militaire ! » Cette phrase d’Emmanuel Macron, prononcée à Creusot Forge (Saône-et-Loire) en décembre 2020, rappelle le lien incontournable entre l’énergie nucléaire et la dissuasion atomique. « A l’origine, c’est en effet un co-produit de l’arme atomique. Les premiers réacteurs français avaient d’abord pour fonction de produire du plutonium pour les bombes avant de produire de l’électricité », illustre Yves Marignac, expert du nucléaire au sein de l’association négaWatt. « Aujourd’hui encore, les technologies et les matières sont en partie communes », c’est pour cela que le déploiement du nucléaire civil est strictement encadré par des traités internationaux, notamment celui sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) conclu en 1968. Par exemple, l’enrichissement et le retraitement de l’uranium est officiellement réservé à un petit club de pays déjà détenteurs de l’arme atomique (les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine), dans lequel ont aussi été admis les Pays-Bas, le Japon et l’Allemagne. Les 24 autres pays qui ont acquis un ou plusieurs réacteurs nucléaires sont aujourd’hui dans une dépendance stratégique vis-à-vis de ces pays. « C’est à la fois un levier géopolitique fort mais c’est aussi ce qui freine inévitablement le déploiement du nucléaire », conclut Yves Marignac.

9. « C’est dangereux »

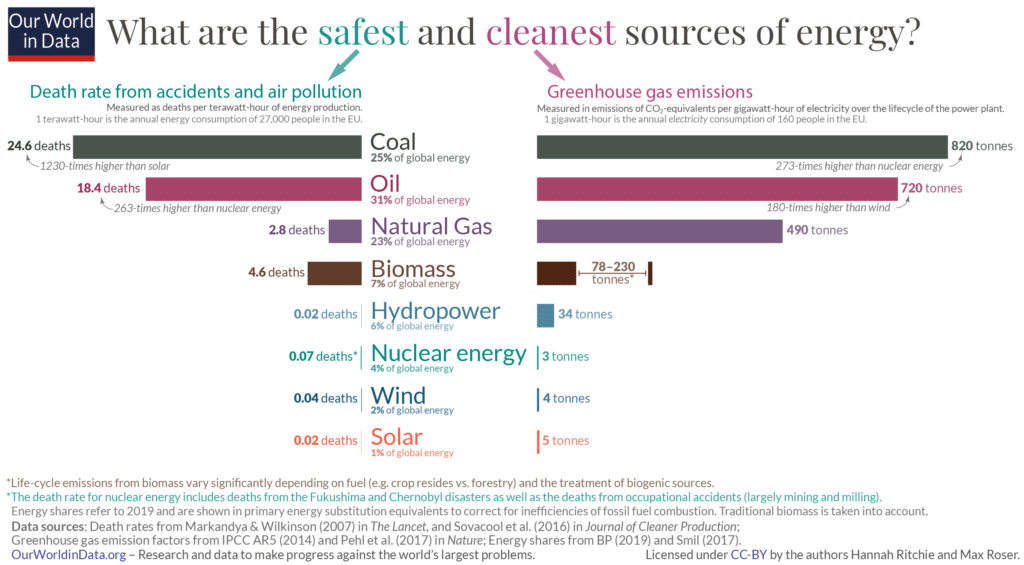

Si l’atome terrifie autant qu’il fascine, c’est en raison de son caractère prométhéen. De toutes les sources d’énergie connues, le nucléaire se distingue en effet par son exceptionnelle densité : on estime que casser les noyaux d’un seul gramme d’uranium (c’est la fission nucléaire) dégage un million de fois plus d’énergie que de brûler un gramme de combustible fossile. A l’échelle industrielle, une telle puissance engage des enjeux de sûreté (à l’intérieur des installations) et de sécurité (agressions extérieures) considérables pour éviter des catastrophes telles que Tchernobyl (URSS) ou Fukushima (Japon). Ces désastres ont entraîné des déplacements de populations massifs et rendu des milliers de kilomètres carrés inhabitables.

La France, deuxième puissance nucléaire au monde après les États-Unis, n’a pas (encore) connu d’accident de cet ampleur. Les exploitants ont l’obligation de signaler tout événement significatif à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Celle-ci en a recensé plus de 2 700 depuis 1957 (114 en 2021), dont la plupart sont des écarts ou des anomalies sans conséquences, classés « zéro » ou « un » sur les sept niveaux de l’échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (Ines). Toutefois, la France a connu deux accidents de niveau quatre (c’est-à-dire n’entraînant pas de risque important à l’extérieur du site) à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) en octobre 1969 et en mars 1980. Dans les deux cas, des combustibles ont fusionné dans un des réacteurs de la centrale.

Les normes de sécurité ont été renforcées après l’accident nucléaire de Fukushima en mars 2011 et l’ASN juge que la sûreté globale des installations tend à s’améliorer. Toutefois les opposant·es rappellent que le risque zéro n’existe pas et pointent régulièrement des failles dans la sécurité des installations. Un documentaire, réalisé par Eric Guéret et Laure Noualhat, pointe en outre la vulnérabilité du parc nucléaire français à la menace terroriste.