Ce qu’il faut retenir :

→ Le Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) teste un système de traitement de l’eau potable sophistiqué qui supprimera presque tous les PFAS et autres micropolluants de l’eau du robinet de quatre millions de personnes.

→ Ce système combine la nanofiltration et l’osmose inverse basse pression, des filtres bien plus fins qu’un cheveu qui nécessitent d’utiliser de grandes quantités d’électricité pour fonctionner.

→ Les concentrats de polluants, une fois séparés de l’eau buvable, seront rejetés dans la Seine, la Marne et l’Oise, en aval des usines. C’est déjà le cas sur le site de Méry-sur-Oise (Val-d’Oise).

→ La technologie représente un surcoût de 40 centimes par mètre cube pour les usager·es, afin de financer des travaux à hauteur d’un milliard d’euros.

C’est la Rolls-Royce du traitement de l’eau potable. LA technique pour ne plus boire de PFAS, ces polluants ultra-persistants dans l’environnement, aux impacts sanitaires délétères. On appelle cela l’osmose inverse basse pression (OIBP). Et le Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) compte la généraliser à ses trois usines de production d’eau… même si elle ne met pas tout le monde d’accord.

Depuis février, les usines du Sedif de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) testent une technologie qui allie cette nouvelle technique à la nanofiltration déjà utilisée sur le site de Méry-sur-Oise (Val-d’Oise). Pompée dans la Marne et la Seine, l’eau passe par trois étages de membranes qui sont entre 10 000 et un million de fois plus fines qu’un cheveu. Celles-ci retiennent la matière organique (les champignons, par exemple), des micropolluants (résidus de pesticides ou de médicaments, des PFAS) et des sels minéraux (magnésium, calcium…).

L’OIBP permet de retenir des micropolluants que l’on peine à absorber avec d’autres techniques. Parmi ceux-ci : les PFAS à chaîne d’atomes courte comme le TFA, le plus petit de cette grande famille de molécules. À cause de rejets industriels et agricoles, on retrouve du TFA dans de nombreux réseaux d’eau. Alors que la nanofiltration déjà installée à Méry-sur-Oise le filtrait à 60%, il sera bientôt éliminé à 90% avec cette nouvelle technique, indique le Sedif à Vert.

En France, de petites usines de traitement de l’eau utilisent déjà cette technologie, mais son développement à une aussi grande échelle est une première. Elle devrait être mise en place fin 2027 dans l’usine de Méry-sur-Oise, et entre 2030 et 2032 pour celles de Neuilly-sur-Marne et Choisy-le-Roi. 133 communes, et leurs quatre millions de citoyen·nes, auront ainsi accès à une eau bien moins polluée.

Une technologie gourmande en électricité

La mise en place de cette technologie n’est pas un long fleuve tranquille. Lors d’un débat public qui s’est tenu en 2023, le projet avait suscité de vives contestations. En cause : l’OIBP nécessite 55% d’électricité en plus par rapport à un système de filtration classique, selon le Sedif.

Pour compenser cette surconsommation, le syndicat promet que les Francilien·nes réaliseront des économies d’énergie grâce à l’adoucissement de l’eau (l’eau sera moins calcaire) permise par l’OIBP, qui évitera d’entartrer les équipements électroménagers. Associations et syndicats de gestion de l’eau ne sont pas tous convaincus. «Alors que nous sommes dans un contexte où l’on parle de sobriété, nous estimons que ces filières consommeront jusqu’à trois fois plus d’électricité que celles déjà performantes», regrette auprès de Vert un expert en traitement de l’eau qui a souhaité rester anonyme.

«La membrane ne détruit pas les micropolluants, elle les déplace»

Autre sujet de crispation pour les associations environnementales : les polluants, une fois filtrés, forment un concentrat (une sorte d’amas liquide) qu’il est impossible de détruire. Or, celui-ci sera rejeté dans les rivières, comme l’a révélé Le Parisien.

À Méry-sur-Oise, 20 000 mètres cube par jour de ce concentrat sont relargués dans la rivière. À Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne, les nouveaux rejets en aval représenteront 15% de la quantité totale d’eau qui entre dans l’usine en amont. «La membrane ne détruit pas les micropolluants, elle les déplace», explique à Vert Marc Héran, chercheur en sciences et technologie de l’eau à l’Institut européen des membranes.

«Toutes les usines d’eau potable ont des rejets», relativise Adrien Richet, ingénieur chargé de l’étude de la filière membranaire du Sedif. Ces molécules se dilueront ensuite dans les rivières. «Au niveau de la station suivante, il y aura la même quantité de polluants qu’en amont», et pas plus, assure-t-il. «Scientifiquement, on sait prévoir où se dispersent les rejets de polluants dans l’eau et faire en sorte qu’ils se diluent au mieux», certifie Marc Héran.

Mais pour Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique, «cela revient à considérer les rivières comme des poubelles. À Eau de Paris [la régie municipale de l’eau, NDLR] nous n’abandonnons pas les boues issues du traitement dans l’environnement, nous les traitons.»

Dans une étude réalisée sur de petits crustacés, le Sedif estime que ses rejets n’ont pas d’impact sur la biodiversité. Le syndicat précise être en cours de finalisation de ses demandes d’autorisations environnementales pour relarguer les futurs concentrats, auprès de la Drieat (la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports).

Dans un courrier à la Drieat, l’Office français de la biodiversité (OFB) relève de son côté «des lacunes» dans la surveillance des rejets proposée par le Sedif. Celle-ci ne permet pas de détecter toutes les substances ni «d’apprécier les effets écotoxiques de la charge polluante sur les organismes», précise ce document cité dans Le Parisien, et que Vert a pu consulter. L’OFB y relève le risque d’«apports de nouvelles substances à caractère écotoxique dans le milieu à l’occasion de l’entretien occasionnel ou régulier des membranes».

Des travaux à un milliard d’euros

La facture pour adoucir cette eau sera salée. Le surcoût représentera 40 centimes par mètre cube pour les usager·es, afin de financer des travaux à hauteur d’un milliard d’euros. Selon le Sedif, «c’est aussi un investissement collectif, qui évite aux particuliers d’avoir à filtrer chez eux, l’achat d’un appareil individuel est bien plus cher.»

À lire aussi

«Pourquoi ce serait à nous de payer pour ces pollutions, et pas aux pollueurs ?», interroge Jean-Claude Oliva de l’association Coordination Eau Île-de-France. «D’autres ont fait le choix de traitements moins coûteux, par charbons actifs, indique-t-il à Vert. À Orly (Val-de-Marne), dans l’usine gérée par Eau de Paris, ils analysent l’eau en permanence et renouvellent rapidement les charbons quand elle est très polluée.»

Avec cette technique, pas de rejets : «Le micropolluant organique fixé par le charbon sera détruit lors de la régénération du charbon», expose Marc Héran. Mais chaque stratégie a ses revers. Contrairement à l’OIBP, le scientifique relève que «le charbon actif n’absorbe pas toutes les molécules, comme le chlorothalonil [un pesticide, NDLR]. Il y a une gestion du risque difficile à quantifier, le choix d’une technique de filtration est souvent plus politique et économique que scientifique.»

«Couper le robinet des pollutions»

Plusieurs associations et syndicats de l’eau appellent le Sedif à investir davantage dans la réduction de la pollution à la source, plutôt que de la traiter une fois qu’elle est là – en curatif. Une stratégie choisie par Eau de Paris, qui soutient à hauteur de 48 millions d’euros la conversion en bio d’une centaine d’agriculteur·ices afin de réduire l’utilisation de pesticides au niveau de ses captages. Une opération qui a réduit la présence de ces polluants de 77% entre 2019 et 2023. Parmi eux : le chlorothalonil, que les charbons actifs ne retiennent pas, mais dont le taux dans l’eau a chuté.

Le Sedif refuse d’opposer préventif et curatif, soulignant que «les deux se complètent». Guillaume de Stordeur, directeur de la communication, insiste : «On a encore de l’atrazine [un autre pesticide, NDLR] dans nos fleuves, alors que la substance est interdite depuis plus de 20 ans, il faut continuer à investir dans le curatif.»

Mais, pour Dan Lert, «on peut faire du préventif, même sur les eaux de surface [à l’image des rivières, où le Sedif pompe l’eau, NDLR]. La solution est de couper le robinet des pollutions en amont, et de la coupler à un juste traitement de l’eau.»

À lire aussi

-

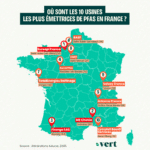

BASF, Solvay, Arkema, TotalEnergies… les dix usines qui émettent le plus de PFAS en France

PFAS au mur. Dans un rapport publié mardi, l’ONG Générations futures révèle l’identité des plus gros émetteurs de ces «polluants éternels» en France. Vert dresse une liste des dix plus mauvais élèves. -

«Les discours du RN sont ceux des industriels» : pourquoi le parti d’extrême droite a voté contre la loi sur les PFAS ?

À poêle. Des député·es du Nouveau front populaire (NFP) dénoncent une connivence entre le Rassemblement national (RN) et certains industriels, après l'adoption de la loi interdisant certains PFAS. Qu'en est-il vraiment ? On fait le point.