« Make our planet great again » ! Ces mots pleins d’entrain sont ceux d’Emmanuel Macron, prononcés en juin 2017 alors qu’il venait de prendre l’Elysée. États généraux de l’alimentation, assises de la mobilité… Anne Bringault se souvient d’un président qui multipliait, dans les premiers mois, les concertations avec les associations. Avant de déchanter : « La société civile a construit de nombreuses propositions, mais les projets de loi [qui ont suivi – ndlr] n’étaient pas du tout en cohérence avec ces mesures », déplore la coordinatrice des programmes au Réseau action climat (RAC), qui fédère une trentaine d’associations nationales et locales.

Puis, face à la crise des Gilets jaunes, mouvement né de l’augmentation de la taxe sur les carburants, le président s’est tourné vers la consultation directe des citoyen·nes : en 2019, il a lancé le grand débat national (dont les résultats se font toujours attendre), puis il a mis sur pied la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 Français·es tiré·es au sort avaient un mandat : trouver comment réduire de 40% les émissions nationales d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, le tout « dans un esprit de justice sociale ». Là encore, « malgré son engagement répété de les transmettre « sans filtre » au Parlement, les 149 propositions de la Convention ont été largement détricotées, décalées, voire carrément supprimées », tance Anne Bringault.

À lire aussi

Le Président a également créé le Conseil de défense écologique – réunion restreinte des ministres en lien avec la transition écologique. Hélas, celui-ci ne s’est plus réuni depuis l’été 2020. Le Haut-Conseil pour le climat (HCC), comité d’expert·es également installé par Emmanuel Macron, rend des avis extrêmement documentés depuis trois ans, qui sont généralement peu suivis d’effets.

Climat : le compte n’y est pas du tout

Si les confinements successifs ont entraîné une baisse notable des émissions de CO2 en 2020, le bilan du quinquennat est peu flatteur. Les objectifs de la France sont fixés par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), une feuille de route qui doit mettre le pays sur la voie de la neutralité carbone en 2050. Entre 2018 et 2019, les émissions françaises n’ont baissé que de 0,9%, alors que le rythme promis par la SNBC était de -1,5% par an. Se sachant hors des clous, le gouvernement avait choisi de modifier ses objectifs de baisse, pour reporter l’essentiel de l’effort à après 2024. Ce qui n’a pas échappé au Haut-Conseil pour le climat, qui écrivait, en juin dernier : « En raison du retard accumulé par la France, le rythme actuel de réduction annuelle devra pratiquement doubler, pour atteindre au moins 3,0 % dès 2021 (-13 Mt éqCO2) et 3,3 % en moyenne sur la période du troisième budget carbone (2024-2028) ».

Le dépassement du budget carbone pour la période 2015-2018 de 62 millions de tonnes de CO2 (HCC), puis l’ambition réduite du suivant (2019-2023), placent la France hors d’une trajectoire raisonnable pour atteindre les -40% d’émissions d’ici 2030. Pis, le nouvel objectif européen – qui sera bientôt celui de la France – s’élève désormais à -55%.

Résultat : dans le cadre de l’« Affaire du siècle », le gouvernement a été condamné par la justice à rattraper 15 millions de tonnes de CO2 émises en trop par rapport à la SNBC (Vert). Autre procès : plusieurs ONG se sont jointes à l’action intentée contre l’exécutif par la commune côtière de Grande-Synthe, qui s’estime mise en danger par la montée des eaux née du réchauffement. En juillet dernier, le Conseil d’Etat a enjoint au Gouvernement « de prendre des mesures supplémentaires d’ici le 31 mars 2022 pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % ».

À lire aussi

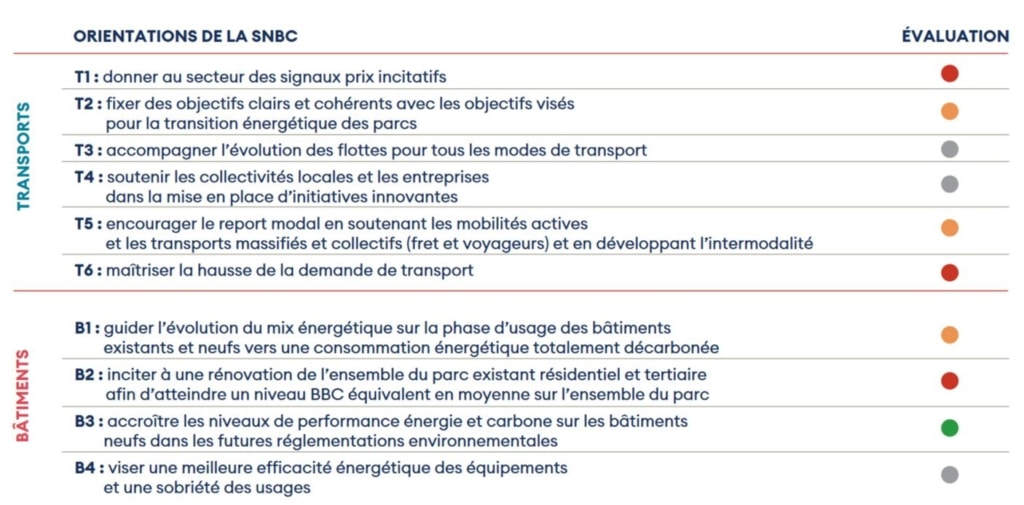

Ce mercredi, le Réseau action climat publie un bilan détaillé, secteur par secteur, de l’action d’Emmanuel Macron, dont voici les principaux enseignements.

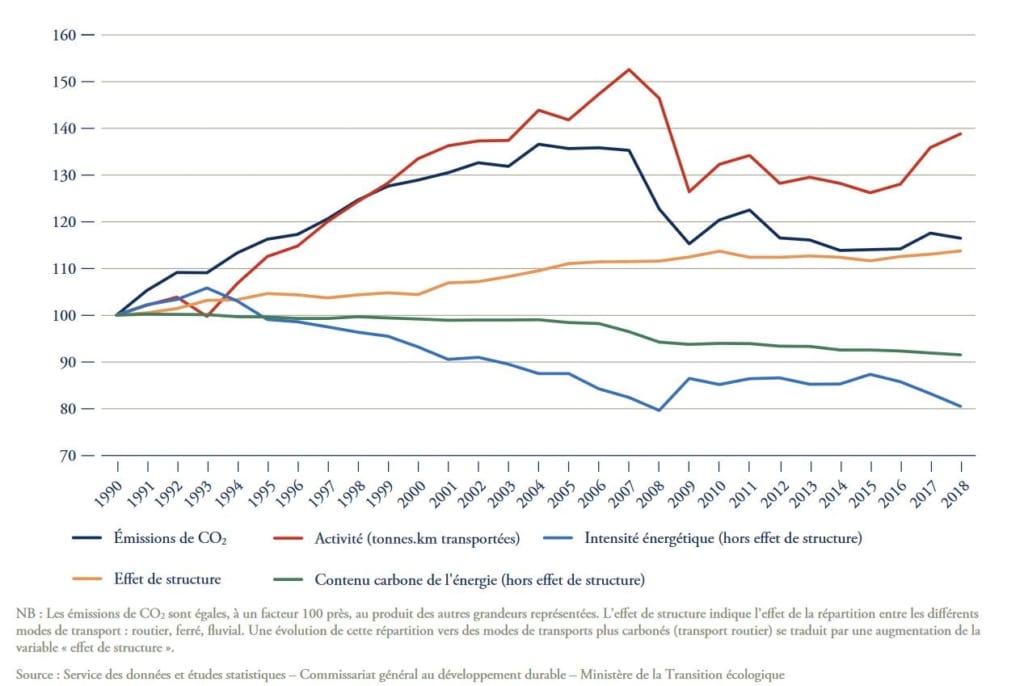

Transports : tout roule (sur la route)

A lui seul, le secteur des transports a généré 31% des émissions en 2019, un chiffre qui a stagné ou diminué très faiblement chaque année. Or, il faudrait aller cinq fois plus vite à partir de 2021, selon le Haut-Conseil pour le climat.

La loi d’orientation des mobilités de 2019 a permis quelques avancées : un plan pour le vélo, l’instauration des zones à faibles émissions. Mais elle échoue sur l’essentiel, en remettant notamment l’interdiction de la vente des voitures thermiques à 2040, et en maintenant le développement de nouveaux projets d’autoroutes. Le premier ministre a récemment inauguré en personne le contournement Est de Rouen ou encore le grand contournement Ouest de Strasbourg.

Il est à noter qu’entre 2016 et 2020, les véhicules électriques sont passés de 1,1 à 5,8 % des ventes en France, sous l’effet probable des primes à la conversion et des bonus écologiques. Mais dans le même temps, les SUV sont passés de 28 à 39,2 %, constate le rapport du RAC. La Convention citoyenne avait proposé un malus sur les véhicules les plus dodus à partir de 1 400 kg ; le dernier budget a retenu le seuil de 1 800 kg, ce qui « apparaît très insuffisant car il ne couvre que 2,6 % des ventes de véhicules », a noté le RAC. Sous ce quinquennat, la voiture sera restée reine.

89% du transport de marchandises s’effectue toujours sur la route. L’avantage fiscal pour le gazole à destination des poids lourds a été maintenu. La part du fret ferroviaire a baissé pour atteindre 9%, loin derrière la moyenne européenne (18%), note le RAC.

Si Emmanuel Macron avait annoncé la mise en pause des grands projets ferroviaires au profit des transports du quotidien, au printemps dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les projets Marseille-Nice, Montpellier-Perpignan et Bordeaux-Toulouse étaient à nouveau à l’ordre du jour. Dans le même temps, plus de 100 gares et haltes ferroviaires ont été fermées depuis 2017, et la part modale du train a augmenté uniquement de 0,6 points entre 2016 et 2019 pour atteindre 11,4%, tancent les auteur·rices du rapport.

Et les 4,7 milliards d’euros alloués au train dans le cadre du plan de relance de 2020 « ont essentiellement servi à combler le déficit lié aux confinements ». Ils ont toutefois permis de relancer deux lignes de train de nuit.

Au même moment, le gouvernement renflouait Air France de plusieurs milliards d’euros pendant que ses avions étaient cloués au sol. Anne Bringault déplore que la pandémie ait constitué « une occasion manquée ». « Le gouvernement a arrosé l’ensemble des entreprises – il fallait les sauver – mais sans aucune condition écologique ou sociale. Il a redémarré l’économie comme avant alors qu’il avait l’opportunité d’accélérer sa transformation vers les nouvelles filières pour créer des emplois pérennes », indique-t-elle à Vert.

Sur l’avion toujours, la proposition de la Convention citoyenne « d’interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension des aéroports existants » a été vidée de sa substance », juge le rapport. Si certains projets importants ont été arrêtés, comme Notre-Dame des Landes, une dizaine de projets d’extension d’aéroports sont encore à l’étude à Marseille, à Nice ou encore à Lille.

Globalement, le gouvernement refuse d’anticiper la réduction du secteur aérien, indispensable pour d’atteindre les objectifs climatiques (notre article), et continue de miser sur la technologie (avion électrique ou à hydrogène) qui n’est pas encore disponible.

À lire aussi

Industrie : c’est lourd

Dans l’industrie, le Réseau action climat note que les émissions par tonne produite ont stagné. Les auteur·rices déplorent le faible accompagnement et les mesures peu incitatives pour entraîner les entreprises vers la décarbonation de leurs procédés industriels, la maîtrise de la consommation énergétique et l’adoption de technologies de rupture. En outre, « les feuilles de routes signées entre les filières et l’État sont insuffisantes pour la réalisation de l’objectif de -35% fixé par la SNBC à l’horizon 2030 ».

Le plan de relance a accordé 1 milliard d’euros d’aides à la décarbonation. Le nouveau plan France 2030, prévoit une nouvelle enveloppe de 5 milliards d’euros. Un soutien encore très timide – l’Ademe a chiffré un coût d’investissement pouvant aller jusqu’à 7,7 milliards d’euros pour la seule filière ciment.

Consommation : une loi en carton

Si elle contient quelques avancées, comme la suppression des touillettes et d’autres plastiques à usage unique, la loi antigaspillage votée en 2020 ne prévoit l’interdiction des emballages en plastique qu’en 2040.

Le texte introduit également de nouvelles filières de « responsabilité élargie du producteur » (REP) sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin. Selon le principe du pollueur-payeur, les fabricant·es devront prévoir le retraitement et le recyclage de leurs produits.

Les invendus non-alimentaires concernés par l’ensemble des filières REP ne peuvent plus être détruits depuis le 1er janvier. Cette interdiction sera étendue à l’ensemble des produits fin 2023. La loi vise aussi à réduire le gaspillage alimentaire de moitié dans la restauration collective d’ici 2030.

Parmi ses nombreuses recommandations passées à la trappe, la Convention citoyenne voulait interdire la publicité pour les produits les plus émetteurs de CO2, dont les SUV ; la loi « climat » ne bannit que celles à destination des énergies fossiles.

Agriculture et alimentation : pas bio à voir

Votée en 2018, la loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous », dite EGalim, fixe un objectif de 20 % de produits bio dans les restaurants collectifs d’ici 2022. Mais ces objectifs n’ont pas été atteints puisque le taux pour les produits bio dans la restauration collective est aujourd’hui de 5,6 %, indique le RAC. En outre, les aides de la Politique agricole commune (PAC) à destination du bio sont en baisse sur le quinquennat. Et les aides de l’État au maintien de l’agriculture biologique ont été supprimées. Les aides publiques en faveur du développement de la culture des légumineuses, dont les légumes secs à destination de l’alimentation humaine ont, elles, augmenté.

En cinq ans, rien n’aura été fait pour réduire l’élevage, première source d’émissions de méthane (CH4), puissant gaz à effet de serre. Le RAC regrette notamment que le gouvernement ne valorise pas le pâturage des bovins, qui offre de nombreux co-bénéfices en matière de bien-être animal et d’environnement : séquestration du carbone, biodiversité, lutte contre l’érosion des sols, etc.

L’utilisation d’engrais azotés, contributeurs à la pollution de l’air et des sols, et au réchauffement, a très peu baissé. Et aucune mesure concrète n’a été adoptée : « ni objectif chiffré, ni contrainte de baisse, ni augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), ni mise en place d’une redevance sur la vente », regrette le RAC.

Logement : toujours autant de trous dans la raquette

Alors candidat, Emmanuel Macron s’était engagé en 2017 à supprimer les passoires énergétiques – ces logements mal isolés et difficiles à chauffer, en dix ans, dont la moitié d’ici 2022. Or, en 2022, il en existe toujours plus de 4,8 millions et l’objectif ne sera pas atteint.

Si les investissements publics dans le secteur de la rénovation thermique des logements sont passés de 4,8 à 6,9 milliards d’euros par an depuis 2017, le rythme des réfections ne suit pas du tout. Chaque année, on effectue quelque 70 000 rénovations globales de logements, alors que la SNBC en prévoit 370 000 par an après 2022, et 700 000 par an à partir de 2030.

Les différents dispositifs financier ne suffisent pas, et les interdictions faites aux propriétaires de louer les pires passoires sont très tardives : à partir de 2025 pour les logements classés « G » au diagnostic de performance énergétique (DPE), 2028 pour les « F », 2034 pour les « E ». Or, l’investissement massif dans la rénovation thermique des logements permettrait de réduire les émissions tout en amélioration la qualité de vie des plus précaires. Malgré les aides, le reste à charge des propriétaires les plus modestes qui voudraient rénover leur logement s’élève en moyenne à 38,6% du montant des travaux, avait déterminé France Stratégie.

12 millions de personnes, soit peu ou prou autant qu’au début du quinquennat, souffrent de précarité énergétique.

Transition énergétique : du vent

L’objectif de baisse de la consommation d’énergie, initialement fixé à 7 % en 2018 (par rapport au niveau de 2012), a été repoussé à 2023, note le RAC. Tout en gardant l’objectif de baisse de 20 % de la consommation d’énergie en 2030.

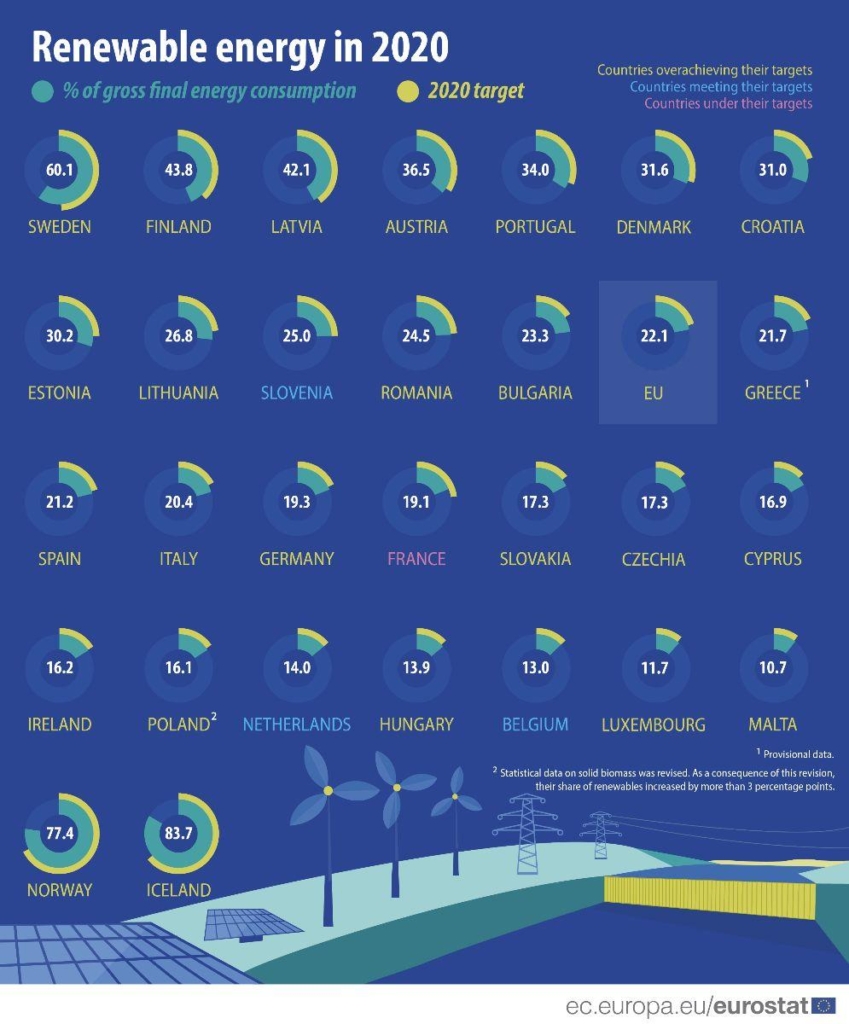

Et la France est en retard sur ses propres objectifs de déploiement des énergies renouvelables : en 2020, celles-ci ne comptent que pour 19,1% de la consommation d’énergie finale du pays, contre les 23% escomptés.

Parmi les promesses avortées, celle de faire baisser la part du nucléaire à 50% du mix électrique, objectif repoussé à 2035. Le gouvernement a mis en œuvre la fermeture des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim, autrefois conditionnée au démarrage de l’EPR de Flamanville, chantier cauchemardesque qui a continué à accumuler les retards.

Emmanuel Macron avait promis la fermeture des quatre dernières centrales à charbon ; la centrale de Cordemais (Loire-Atlantique) pourrait continuer ses activités jusqu’à 2026, en fonction du démarrage de l’EPR de Flamanville.

La loi « mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures » de 2017 « a marqué une avancée », salue le RAC, dont l’interdiction de délivrer des nouveaux permis d’exploration pour les hydrocarbures sur le territoire français. Mais il y a des failles : tous les permis d’exploration et d’exploitation existants peuvent continuer à être renouvelés jusqu’en 2040 voire au-delà.

International : trop fossile !

Au niveau européen, la France a joué un jeu insidieux dans le vaste chantier de la « taxonomie verte » (notre article) : pour parvenir à faire admettre à ses partenaires que le nucléaire était une énergie « verte », Emmanuel Macron s’est coalisé avec la Hongrie, la Pologne ou la République tchèque. Résultat : le gaz fossile devrait également être considéré comme une énergie de transition, et bénéficier à ce titre de certains financements, malgré son lourd bilan carbone.

Le RAC souligne que la France a contribué à relever le nouvel objectif climatique européen de -55%, et « à mettre à l’agenda un certain nombre de mesures importantes, notamment pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre des pays hors de l’Union européenne : lutte contre la déforestation importée, mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ». Cependant, Paris a freiné certaines mesures ambitieuses, notamment sur la fin de la vente des véhicules thermiques, et elle contribué à obtenir une piètre nouvelle Politique agricole commune (notre article).

La France attribue chaque année cinq milliards d’euros pour financer l’adaptation des pays vulnérables au changement climatique. Mais dans le même temps, elle poursuit le financement à l’export de projets gaziers et pétroliers.

Dans l’ensemble, Anne Bringault retient quelques mesures fortes, comme l’arrêt de Notre-Dame des Landes, mais rien de « fondamental ». « Ce sont des actions ponctuelles aux impacts limités, mais il n’y a pas eu de politique climatique globale et efficace, qui propose une vraie vision de ce que seront les transports, le logement, ou l’élevage dans cinq ou dix ans. » Un « saupoudrage », qui n’aura été que de la poudre de perlimpinpin ?