Les partenariats entre les clubs et les marques représentent 75% de l’empreinte carbone du football mondial, selon une étude du New Weather Institute. «On estime que la mise en avant de l’entreprise par un club va engendrer des ventes de produits ou de services et donc des émissions importantes quand le secteur est particulièrement polluant», explique Alexis Lepage, membre du groupe Sport et Climat du Shift Project, think tank spécialisé dans la décarbonation de l’économie.

Cet article est le troisième épisode de notre série qui mêle football et écologie. Pour (re)lire le premier : «Sur l’écologie, le monde du football reste sur la touche : “L’environnement est la dernière roue du carrosse”», cliquez ici. Pour (re)découvrir le deuxième : «Covoiturage, mobilités douces… Pour inciter les supporters à voyager plus vert, les clubs de football misent sur la convivialité», c’est par là.

Les entreprises qui sponsorisent les clubs européens les plus importants sont surtout des compagnies aériennes du Golfe, des marques de voiture ou des entreprises pétrolières ou gazières. Ainsi, Chevrolet (General motors) soutient Manchester United (Angleterre) et Nissan préfère son rival Manchester City. La compagnie Qatar Airways s’affiche sur les maillots du Paris Saint-Germain (PSG) et sa concurrente Émirates apparaît sur ceux de l’Olympique lyonnais (OL).

Lors de la saison 2024-2025, les revenus de sponsoring de l’ensemble des clubs de Ligue 1 (le championnat français de première division) ont atteint près de 719 millions d’euros. C’est un peu plus que le budget 2025 d’un département comme la Savoie. Toujours selon le New Weather Institute, le PSG avait perçu à lui seul 400 millions d’euros liés au sponsoring pour la saison 2022-2023.

En outre, l’institut évalue les émissions carbone générées par des partenariats «majeurs», ceux qui s’affichent sur les maillots de Ligue 1. Il prend l’exemple de celui entre Qatar Airways et le club de la capitale. Verdict : il a été à l’origine de l’émission de 2,8 millions de tonnes de CO2 équivalent en 2023.

Avoir des sponsors plus écolos est loin d’être une préoccupation pour ces organisations sportives. Pour elles, cette manne financière devient de plus en plus stratégique, alors que les recettes de droits télévisuels ont fortement baissé ces dernières saisons. On peut noter que certains clubs privilégient des sponsors locaux. C’est le cas pour le Stade Brestois ou le FC Nantes. Mais choisir une entreprise régionale n’est pas forcément la garantie d’un partenariat vertueux sur le plan environnemental.

Côté sponsoring, l’exemple le plus frappant se situe outre-Manche. Forest Green Rovers FC, en cinquième division anglaise, est le premier club de football au monde certifié neutre en carbone par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Sorte de contre-modèle du football business, il est détenu par Dale Vince, président d’Ecotricity, une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Il donne de la visibilité à des sponsors comme la «Captain Paul Watson Foundation», qui œuvre pour la protection de l’océan. À des acteurs de la nourriture végétarienne ou végane, comme Quorn ou la Vegan Society. Ou encore à une société de traitement des eaux industrielles – Nijhuis Saur Industries.

Des hot-dogs aux menus végés, la Ligue 1 amorce sa transition alimentaire

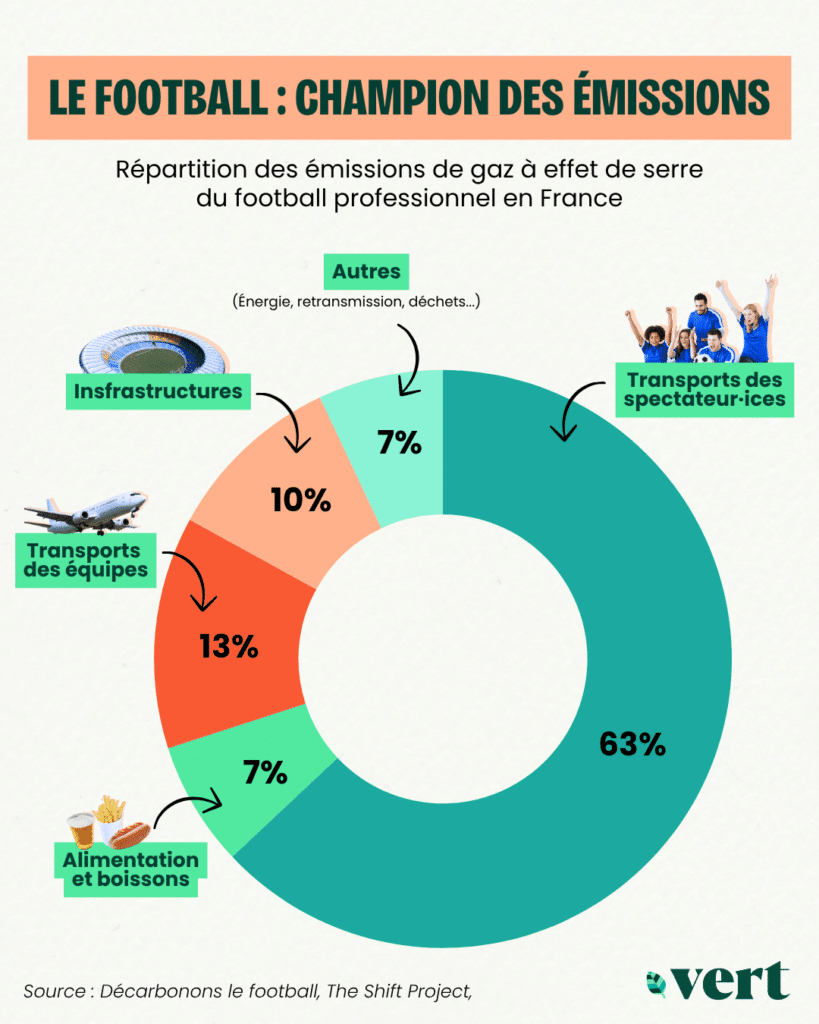

Une barquette saucisse-frites dans la main, une bière dans l’autre. Pour beaucoup de supporter·ices, l’alimentation fait partie de l’expérience du match au stade. Des milliers de burgers et de hot-dogs sont vendus chaque saison dans les buvettes. Ainsi, l’alimentation et les boissons représentent jusqu’à 7% des émissions de gaz à effet de serre du football professionnel en France.

Premier levier possible pour réduire ces émissions : proposer aux spectateur·ices une alimentation non carnée et locale. Les organisateur·ices des Jeux olympiques de Paris 2024 se targuaient de servir des produits à 80% d’origine française. La nourriture dans les stades «passe souvent par des prestataires externes et il est pour le moment difficile de récupérer des données fiables sur le sujet» concernant le football français, explique Alexis Lepage, membre du groupe Sport et Climat du Shift Project.

Certains clubs commencent à agir. À Marseille, le prestataire qui assure la restauration dans plusieurs stades de Ligue 1, Sodexo Live, a verdi son offre. «Aujourd’hui, sur un match, jusqu’à 25% de nos points de vente proposent une offre végétarienne. Cette saison, les ventes de notre pizza margherita fabriquée à Aix-en-Provence ont augmenté de 200%», détaille Bruno Fontaine, directeur des exploitations sports et événements chez Sodexo Live. À Lyon, l’entreprise propose aussi une version végétale des incontournables hot-dogs. «Contrairement à certaines idées reçues, le public des stades peut adhérer à une offre plus végétarienne, du moment qu’on propose des recettes plaisir, qui donnent envie et qui offrent un bon rapport qualité-prix», ajoute-t-il.

Là encore, il faut se tourner vers les Forest Green Rovers pour trouver un club avec une stratégie alimentaire durable très ambitieuse. Il a été reconnu comme le premier club végane au monde en 2017. Bières, burgers, tourtes et frites… La nourriture servie aux supporter·ices et aux joueurs est à 100% à base de plantes.

La lutte contre le gaspillage est un autre levier que beaucoup de clubs ont déjà activé. Ils s’associent à des associations comme la Banque alimentaire pour sauver les invendus des matchs. Sur une saison à Lyon et Marseille, Sodexo Live estime que ces dons correspondent à l’équivalent de 25 000 repas.

Qui dit milliers de snacks et boissons dit aussi milliers de contenants en tout genre. Afin de réduire l’usage du plastique, les clubs distribuent maintenant des gobelets réutilisables. Ces derniers permettent de réduire massivement le nombre de déchets et les coûts de nettoyage. À condition qu’ils soient bien réutilisés et rapportés.

Pour limiter les vols et l’envie de les garder à des fins de collection, le Toulouse FC a fait le choix de contenants blancs, sans aucune inscription dessus : «C’est pour éviter que les supporters aient envie de les garder. Mais, paradoxalement, leur aspect neutre leur donne parfois envie de les maltraiter», nuance Manon Lombard, en charge de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) au sein du club. La Toulousaine souligne aussi l’importance de la pédagogie en tribune : «La communication et les poubelles ne suffisent pas, il faut accompagner les supporters dans les démarches, avec des ressources humaines sur place.»

Les clubs de Ligue 1 semblent prendre la question de l’alimentation durable au sérieux et la Ligue de football professionnel (LFP) n’y est pas étrangère. Les dossiers remis à la LFP par les clubs pour obtenir leur part des droits de diffusion des matchs à la télé doivent désormais comprendre des engagements environnementaux en lien avec la restauration. La Ligue a aussi créé un «label restauration» qui valorise les clubs qui proposent des produits locaux, de saison, faits maison, bios ou végétariens. Toutefois, une dissonance persiste : le principal sponsor de la Ligue 1 cette saison n’est autre que… le géant des fast-foods McDonald’s. Les progrès dans ce domaine se heurtent aux réalités économiques et commerciales.

Verdir le pré carré du ballon rond

Sans pelouse, pas de foot. Les terrains ont depuis longtemps une forte valeur symbolique et se doivent d’être impeccables pour que le jeu soit le plus spectaculaire possible. Arrosage ; impact carbone lié à la luminothérapie et au chauffage des pelouses ; utilisation de produits phytosanitaires : les problématiques environnementales sont multiples.

La prise de conscience écologique des clubs et des collectivités – ces dernières sont pour la plupart propriétaires des enceintes sportives – est tardive. Au milieu des années 2010, les acteurs du sport ont privilégié les investissements dans des pelouses hybrides (composées en partie de fibres synthétiques), capables de mieux résister aux conditions météorologiques hivernales. Un constat que confirme Marlène Pivard, directrice de la stratégie et de la communication chez Natural Grass, entreprise spécialisée dans l’installation des surfaces de jeux pour le sport de haut niveau : «La canicule de 2022 a été un tournant.»

Lors de cet épisode, le débat s’était limité aux dérogations des clubs pour pouvoir arroser les pelouses malgré les restrictions. Toujours d’actualité, ces passe-droits pourraient être supprimés à l’avenir.

Réduire l’utilisation de l’eau est donc l’un des plus forts enjeux pour les clubs. Selon les chiffres de la LFP, la consommation moyenne en eau d’un stade d’un club professionnel français s’établissait à 14 336 mètres cubes (m3) en 2023. C’est l’équivalent pour chaque enceinte sportive de la consommation de 265 Français·es pendant un an.

Parmi les pistes pour réduire cette utilisation, la société Natural Grass a développé une technologie dite «Aquaflow». Comme l’explique Marlène Pivard : «C’est une solution inspirée des nappes phréatiques.» Un dispositif de stockage d’eau allant jusqu’à 1 500 m3 est installé sous la pelouse et permet d’irriguer le gazon. «En faisant remonter l’eau par les racines, les clubs font beaucoup d’économies puisqu’il n’y a pas d’évaporation. En réutilisant l’eau de pluie, on limite également le gaspillage et l’utilisation de la ressource issue des réseaux de distribution urbains», souligne-t-elle.

L’une des surfaces du complexe sportif Mohammed VI, utilisé par l’équipe nationale de football marocaine, est équipée du dispositif. Sur quatre mois, ce terrain de jeu a consommé en moyenne 60% d’eau en moins par rapport à un terrain dépourvu du système Aquaflow situé sur le même complexe, selon l’entreprise. Le stade Jean-Bouin, antre du Paris FC, bénéficie depuis le début de la saison de cette technologie, avec une nappe phréatique artificielle de 800 m3. Toutefois, il est trop tôt pour avoir des retours sur les économies réalisées.

En Ligue 1 et en Ligue 2, l’idée d’une gestion plus raisonnée de l’eau rentre doucement dans les mentalités. 41% des clubs du championnat français récupéraient les eaux de pluie sur la saison 2023-2024.

Cet article a reçu le soutien du Journalismfund Europe.

À lire aussi

-

Changements climatiques : quel avenir pour le football ?

À l’entame de la Coupe du monde de football au Qatar, deux chercheurs québécois s’interrogent sur l’avenir des compétitions sportives, et du foot en particulier, avec le changement climatique. Des pratiques qui aggravent la crise climatique, mais qui en subissent aussi durement les conséquences. -

Et si la polémique autour des déplacements du PSG accélérait la mue écologique du football professionnel ?

À deux mois de la coupe du Monde de football au Qatar, le débat sur les déplacements des joueurs interroge de manière rafraîchissante l’impact carbone des clubs de foot.