«Je ne vais plus au stade, je ne suis pas abonné à Ligue 1+ [la plateforme qui retransmet les matchs du championnat de France, NDLR] et je n’achète plus de maillots.» Ces choix radicaux pour un aficionado du ballon rond, Théo Fleurance les a faits après avoir pris conscience de l’impact environnemental du football professionnel.

Cet article est le premier épisode de notre série qui mêle football et écologie. Pour lire le deuxième : «Covoiturage, mobilités douces… Pour inciter les supporters à voyager plus vert, les clubs de football misent sur la convivialité», cliquez ici.

Loin de ses premières émotions de jeunesse au stade de Gerland, ce Lyonnais de 31 ans est aujourd’hui désabusé. Le sport qu’il affectionne n’est plus en lien avec les valeurs écologiques et sociales qu’il défend : «Je m’interroge beaucoup sur le foot business. On est de plus en plus sur un modèle de divertissement à l’américaine, avec toujours plus de matchs pour plus de profits.»

Il est devenu responsable de l’antenne lyonnaise de l’association Football Écologie France en 2020. Celle-ci propose un accompagnement aux clubs qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Et, d’après un sondage mené par la structure en 2022, 93% des répondant·es (majoritairement des fans du sport) estiment que le football devrait faire plus d’efforts pour la transition écologique.

Bilan carbone : le score est lourd

La partie est loin d’être gagnée. Le football professionnel français est responsable de l’émission de 275 000 tonnes d’équivalent CO2 (CO2e) annuelles, selon le Shift project, think tank spécialisé dans la décarbonation de l’économie. Il s’appuie sur les chiffres fournis par la Ligue de football professionnel, autorité organisatrice des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

Ces deux compétitions tricolores génèrent ainsi chaque année l’équivalent de 150 000 allers-retours Paris-New York en avion, ou l’équivalent de l’empreinte carbone annuelle de 30 000 Français·es.

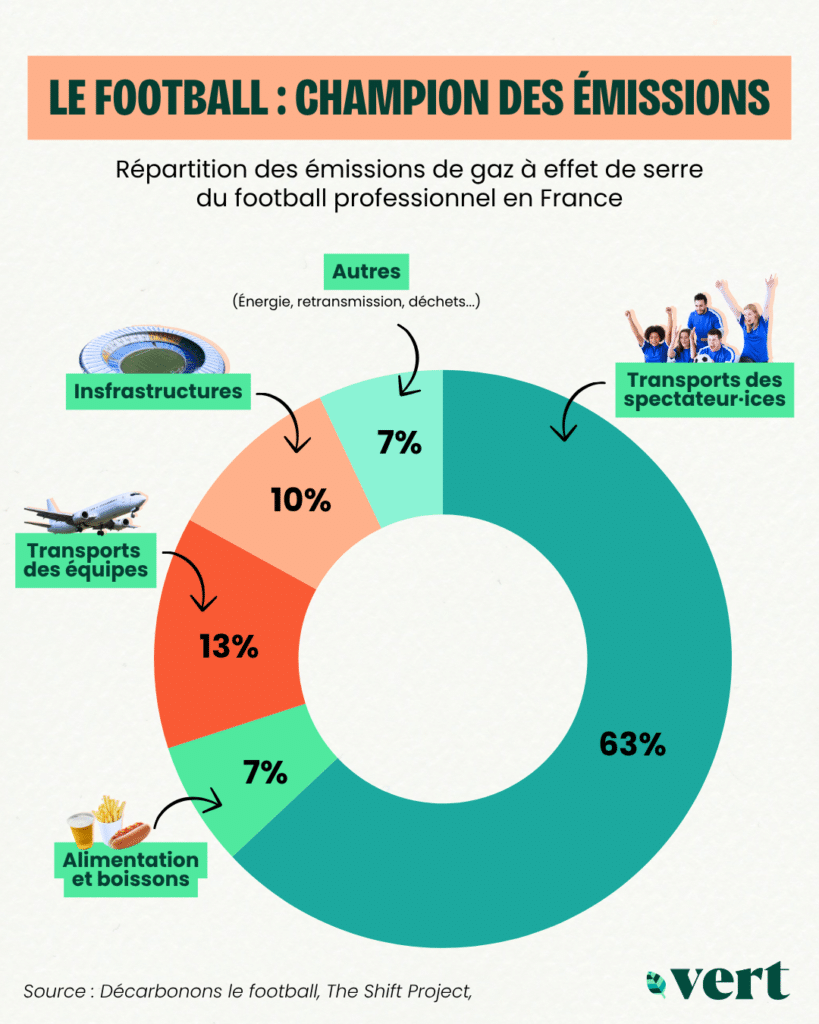

Le think tank désigne aussi le déplacement des supporters comme principale cause des émissions de CO2e du ballon rond. Les plus de dix millions de spectateur·ices en Ligue 1 et en Ligue 2 (un chiffre stable sur les trois dernières saisons) qui se rendent vers les stades en voiture ou en avion pèsent lourd dans le bilan carbone du football.

Elles et ils représentent 63% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du football professionnel français. Le reste est dû aux déplacements des joueurs et salarié·es des clubs (13%), à la construction et à l’entretien des infrastructures sportives (10%), à l’offre de restauration (7%) – et la gestion des déchets, l’énergie ou la retransmission de matchs représentent environ 7% du total.

Sur le principal poste d’émissions – le transport des supporters –, les bilans varient d’une rencontre sportive à l’autre. Si les matchs européens ne représentent que 5% des rencontres, ils comptent pour environ un quart des émissions. L’explication est simple : plus les distances parcourues sont importantes, plus les supporters, joueurs et membres du staff prennent l’avion – mode de transport particulièrement émetteur de GES. Concrètement, les clubs qui disputent la coupe d’Europe, comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ou l’AS Monaco, risquent de polluer davantage.

Plus de matchs qu’un BG sur Tinder

La Ligue de football professionnel a réduit le nombre de matchs ces dernières années, pour des raisons qui n’ont pas trait à l’environnement. On peut citer la suppression de la Coupe de la Ligue ou le passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2. Aux niveaux européen et international, en revanche, la tendance est plutôt à l’augmentation du nombre de matchs – et des distances parcourues. Ce qui n’est pas sans incidence en termes d’émissions de CO2 liées aux déplacements.

Plusieurs exemples illustrent cette situation. L’UEFA, l’instance qui encadre le football au niveau européen, a créé une troisième compétition en 2018 : la Ligue Europa Conference. Mécaniquement, cela a augmenté le nombre de matchs professionnels joués sur le continent. Aussi, la mise en place d’un nouveau format pour la Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes, a également entraîné une augmentation du nombre de rencontres. Dans le détail : on en compte 60 de plus que dans l’ancienne mouture du tournoi, avant la saison 2024-2025.

Sur le plan géographique, l’intégration aux compétitions européennes de certains pays comme le Kazakhstan (depuis 2002) apparait comme une aberration écologique. Le club londonien d’Arsenal devra parcourir 7 000 kilomètres cette saison pour jouer en Ligue des champions contre le Kairat Almaty, club d’une ville kazakhstanaise voisine de la Chine.

Cette saison également, deux matchs de championnats européens devaient avoir lieu loin du continent. Si la rencontre entre le FC Barcelone et Villarreal, prévue à Miami (États-Unis), a finalement été annulée par la Liga, le match de Serie A entre l’AC Milan et Côme est toujours programmé à Perth (Australie) en février 2026. Les clubs, qui y voient une opportunité commerciale de renforcer leur position sur de nouveaux marchés, avaient bénéficié d’une autorisation de l’UEFA, «à contrecœur».

On le pressent, au-delà des choix des instances du football, le modèle-même du sport professionnel est un frein au développement de politiques ambitieuses sur le plan environnemental. C’est ce qu’explique Aurélien François, maître de conférences en management du sport à l’université de Rouen (Seine-Maritime) : «On peut toujours sensibiliser les dirigeants des clubs, mais ils répondront sûrement que, de toute façon, ce sont les résultats sportifs qui conditionnent leur survie. Et, dans un système où c’est l’économique qui conditionne la performance sportive, l’environnement est la dernière roue du carrosse.»

Autre difficulté, contrairement aux questions sociales ou éducatives, depuis longtemps investies par les clubs à travers leur RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), les organisations sportives n’ont pas la main sur tous les leviers pour répondre aux problématiques environnementales.

«Les clubs, à l’exception de l’OL [et de l’AJ Auxerre et du RC Lens, pour la Ligue 1, NDLR], ne sont pas propriétaires des stades. Or, la question environnementale passe nécessairement par la gestion des lieux. Les organisations sportives n’ont pas tous les leviers et les enjeux écologiques passent au second plan», illustre Aurélien François.

Ce sont les villes et métropoles qui sont, la plupart du temps, propriétaires des stades. Elles ont donc le pouvoir de décider des politiques de transport qui affectent la venue des spectateur·ices et des orientations stratégiques liées au fonctionnement de l’enceinte sportive (énergie, pelouses…).

«Les freins sont nombreux, corrobore Manon Lombard, responsable RSE au Toulouse FC. Qu’on ne soit pas dans notre stade, que l’on soit obligés de travailler avec Toulouse Métropole : cela fait des intermédiaires en plus, des réunions en plus. Tout prend beaucoup plus de temps.»

Mbappé 3, le Giec 0

Au-delà des bénéfices pour la planète, l’enjeu d’une prise en compte des problématiques environnementales dans le football est crucial à plus d’un titre. D’un côté, le réchauffement climatique fait peser des risques sur la performance et plus largement sur la santé des footballeur·ses, qui jouent déjà des matchs sous des températures extrêmes. Sans parler des conséquences des épisodes de sécheresse sur les pelouses des stades et centres d’entraînement.

De l’autre, le football pourrait avoir un fort effet d’entraînement sur la société. «Si un joueur professionnel célèbre fait des annonces personnelles sur le sujet du climat, cela aura une ampleur médiatique bien plus importante que celle d’un rapport du Giec», pressent Alexis Lepage, consultant sur les questions environnementales pour l’entreprise Sami, spécialisée dans les audits écologiques du secteur sportif.

En attendant une hypothétique prise de position de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Olivier Giroud pour faire décoller le sujet, les actions récentes des clubs français sont un motif d’espoir. Poussé par la Ligue de football professionnel – via une politique incitative qui conditionne une partie des revenus des organisations sportives au respect de critères environnementaux – le football professionnel français a fait quelques efforts sur le plan de l’écologie ces dernières années.

Dans le deuxième épisode de notre série sur le football et l’écologie, nous verrons comment les clubs tentent d’agir pour améliorer leur bilan environnemental, notamment à travers une meilleure gestion des déplacements.

Cet article a reçu le soutien du Journalismfund Europe.

À lire aussi

-

Et si la polémique autour des déplacements du PSG accélérait la mue écologique du football professionnel ?

À deux mois de la coupe du Monde de football au Qatar, le débat sur les déplacements des joueurs interroge de manière rafraîchissante l’impact carbone des clubs de foot. -

Changements climatiques : quel avenir pour le football ?

À l’entame de la Coupe du monde de football au Qatar, deux chercheurs québécois s’interrogent sur l’avenir des compétitions sportives, et du foot en particulier, avec le changement climatique. Des pratiques qui aggravent la crise climatique, mais qui en subissent aussi durement les conséquences.