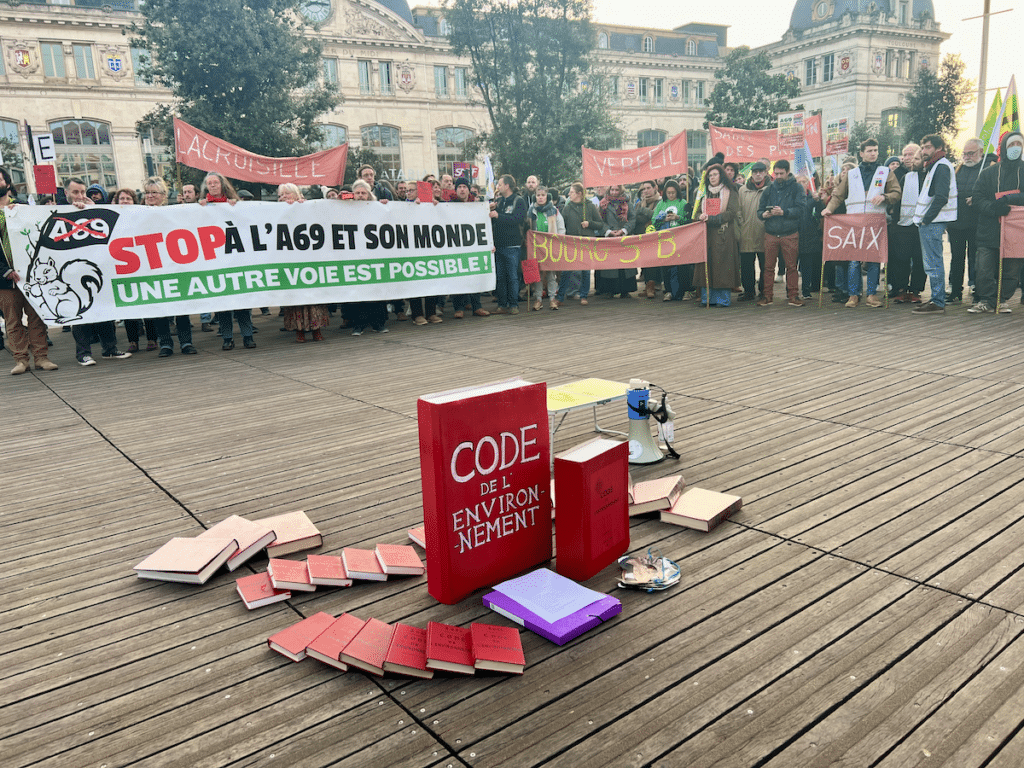

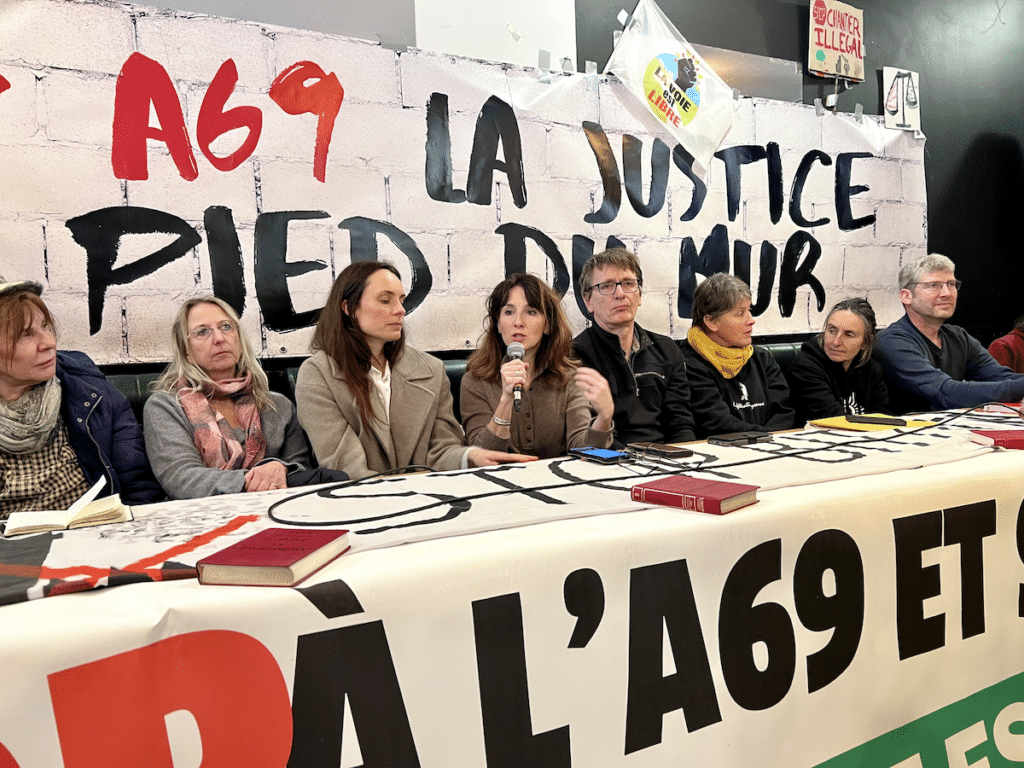

«Stop A69, la justice au pied du mur», «SOS chantier illégal», «Lutter c’est bon pour la santé» : de nombreuses pancartes et banderoles ont coloré le parvis de la gare de Toulouse-Matabiau, à quelques mètres du tribunal administratif, ce mardi matin. Les quatorze organisations à l’origine du recours (dont France nature environnement, Attac, la Confédération paysanne, les Amis de la Terre, et d’autres) avaient organisé un rassemblement de soutien avant le début de l’audience. Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel, rassemblées autour de nombreux Codes de l’environnement éparpillés par terre. Elles scandaient le slogan «No macadam», devenu un emblème de la lutte contre l’A69.

Leur message était clair : appeler la justice à annuler l’autorisation environnementale accordée à l’A69 en mars 2023. «Nous sommes plutôt optimistes, car toutes les planètes s’alignent : la rapporteure publique nous a encore donné raison, donc il est temps que la justice fasse de même», a souri Alain Hébrard, membre du collectif La voie est libre (LVEL), qui rassemble les anti-A69.

«La lutte n’est pas finie»

«Le bitume n’est pas arrivé, les travaux sont encore réversibles», a rappelé à la foule Marie-Odile Marché, elle aussi membre de LVEL. «Nous voulons faire passer un message très clair aux décideurs. La lutte n’est pas finie. Il y a encore des choses merveilleuses à sauver», a martelé Julien Le Guet, figure de la lutte contre les mégabassines dans l’ouest de la France, venu pour l’occasion soutenir la bataille contre l’A69.

Vieux de 30 ans, le projet d’autoroute A69 vise à relier Toulouse et Castres, via un ruban d’asphalte de 53 kilomètres, construit le long de la nationale 126 existante. Pour un tarif initial de 17 euros l’aller-retour – face aux critiques, l’État a promis en décembre de prendre en charge une baisse du prix du péage -, ce trajet est censé permettre un gain de temps d’une vingtaine de minutes, pour améliorer l’attractivité du bassin de Castres. Le projet est critiqué de longue date pour son impact démesuré sur les terres agricoles, les nappes phréatiques ou encore les riverain·es du tracé, alors même qu’une alternative routière existe déjà.

Le recours des opposant·es à l’autoroute avait été étudié une première fois en novembre dernier (notre article). Mais alors que l’on attendait une décision définitive du tribunal début décembre, celui-ci avait créé la surprise en rouvrant l’instruction et en appelant à la tenue d’une nouvelle audience en février.

Comme pour la première audience, la rapporteure publique (la magistrate chargée d’émettre un avis après avoir étudié le dossier en profondeur) a préconisé l’annulation de l’autorisation environnementale de l’A69, en amont de l’audience (notre article).

Pas «d’intérêt public majeur», ni «impératif»

Ce mardi, la salle d’audience était pleine à craquer, avec un partie du public qui écoutait les plaidoiries assise par terre ou depuis le couloir. La rapporteure publique, Mona Rousseau, a longuement détaillé les raisons qui ont justifié sa recommandation. En l’état, la magistrate a considéré que l’A69 ne répondait pas aux critères d’une notion de droit, essentielle pour légitimer la destruction d’espèces protégées lors de la construction de l’autoroute : la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Concrètement, un projet d’une telle ampleur doit revêtir un intérêt public qualifié d’«impératif» (c’est-à-dire absolument nécessaire) et «majeur» (il doit être d’une importance particulière). «L’intérêt doit être tel qu’il doit pouvoir justifier que l’on déroge aux objectifs de conservation de la faune et de la flore», a résumé Mona Rousseau.

Dans les faits, la RIIPM doit répondre à trois critères principaux : sécuritaire, économique et social. Cela signifie que le projet doit permettre de sécuriser les trajets (à travers une diminution du trafic sur la nationale existante et parce qu’une autoroute est moins accidentogène qu’une nationale), d’augmenter l’attractivité du territoire et d’améliorer la qualité de vie des riverain·es ou le confort des usager·es. Enfin, au moins un de ces enjeux doit s’imposer avec nécessité et urgence. Or, ce n’est pas le cas, a estimé la rapporteure publique.

Pour justifier la pertinence du projet, l’État et le concessionnaire (Atosca) avancent le nécessaire désenclavement du bassin de Castres et les bénéfices potentiels pour la sécurité des usager·es. Des éléments que la magistrate réfute : «Ce projet ne pourra pas désenclaver le territoire, puisque celui-ci n’est, en fait, pas enclavé», a-t-elle estimé, évoquant une certaine croissance démographique et un taux d’activité comparable à d’autres villes, pourtant desservies par une autoroute (Albi, Tarbes, Carcassonne, etc.).

Enfin, si l’autoroute présente des avantages indéniables en termes de sécurité, cela ne doit pas se faire au détriment d’une aggravation des conditions de circulation sur l’itinéraire de substitution (la nationale existante). En l’état, des centres-villes qui n’étaient plus traversés par la route depuis des années le seront à nouveau.

Des arguments balayés par la rapporteure publique

Dans les grandes lignes, cette audience laisse une tenace impression de déjà-vu. Pour cause, les arguments soulevés par l’État en décembre, qui ont justifié une réouverture de l’instruction du dossier – à savoir une baisse du prix du péage -, ont été balayés en quelques secondes par la rapporteure publique. En effet, l’État avait annoncé une baisse du tarif (auparavant jugé trop élevé) sur une petite portion du trajet puis, plus récemment, sur une plus grande partie (30 des 50 kilomètres) – en concertation avec le concessionnaire. La rapporteure publique a précisé que ces nouveaux éléments ne rentreraient pas en compte dans son appréciation de la RIIPM, car ils ne changeaient fondamentalement pas la donne. «Nul doute que vous pourrez trouver une utilité publique au projet, mais cet intérêt ne semble ni impératif ni majeur», a finalement tranché Mona Rousseau, dans des termes quasiment identiques à ses premières conclusions en novembre.

«L’abaissement du prix du péage est un non-sujet, il n’apporte rien sur le fond de l’affaire», a aussitôt abondé maître Alice Terrasse, qui représente les organisations requérantes. L’avocate a dénoncé des arrangements soudains entre le concessionnaire, l’État et les collectivités pour réduire le prix du péage, afin d’obtenir cette RIIPM – «une vraie mascarade». «Le dossier d’utilité publique du projet reposait sur le fait que la subvention accordée par l’État serait dérisoire. Et, aujourd’hui, l’État – et derrière lui les contribuables – devrait supporter le coût de l’abaissement du prix du péage ?, a interrogé maître Terrasse. C’est totalement incongru, surtout au vu de l’état d’avancée du projet !»

«Une opportunité de marquer le droit de l’environnement»

L’avocate a fini par appeler le tribunal à une décision ambitieuse. «Vous avez une opportunité majeure de marquer le droit de l’environnement, d’envoyer un message fort et clair qui affirme que le droit à un environnement sain n’est plus une option en France, mais que c’est une exigence et une urgence auquel nul ne peut se soustraire», a défendu maître Terrasse.

Invités à la barre, les conseils de l’État et du concessionnaire Atosca ont ardemment défendu l’autoroute A69, sans toutefois apporter d’éléments supplémentaires par rapport à l’audience de novembre. «Refuser de reconnaître cette raison impérative d’intérêt public majeur, c’est adresser un message clair aux habitants du sud du Tarn : votre bassin de vie n’a pas le droit d’aspirer à un développement économique, social et démographique», a plaidé Maxime Yasser Abdoulhoussen, chargé de piloter le déploiement de l’A69 pour le préfet du Tarn, qui représentait les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne lors de l’audience.

«L’A69 est la brique essentielle d’une stratégie de développement plus vaste, en soutien à un bassin de vie et à des filières industrielles sur le temps long. Rien ne justifie à nos yeux qu’on puisse condamner un territoire à l’immobilisme», a soutenu maître Carl Enckell, qui défend Atosca.

Une décision attendue le 27 février

Le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 27 février prochain. «C’est un laps de temps très court pour un délibéré, a observé Gilles Garric, membre de LVEL. Nous pensons que cela signifie que le tribunal a déjà pris sa décision.» À la sortie de l’audience, maître Terrasse s’est dite satisfaite : «Les secondes conclusions de la rapporteure publique sont sans appel, il n’y a pas de doute sur l’illégalité de l’autorisation environnementale».

Une décision favorable du tribunal pourrait être «historique» par son ampleur, qui viendrait consacrer la primauté du droit de l’environnement sur tout le reste.

Jeudi prochain, deux scénarios sont possibles : soit le tribunal suit les recommandations de la rapporteure publique (comme dans l’immense majorité des cas) et annule l’autorisation du projet, ce qui mettra un coup d’arrêt immédiat au chantier. L’État et le concessionnaire pourraient alors demander la suspension du jugement auprès d’un juge du sursis à l’exécution, afin de poursuivre les travaux. Mais il n’est pas dit que cela leur soit accordé.

Deuxième option : le tribunal donne raison à la défense et confirme la légalité de l’autorisation environnementale. Dans les deux cas, il y a fort à parier que la partie perdante fera appel, relançant la machine judiciaire pour au moins un an, voire un an et demi. Pas de doute, la saga est loin d’être terminée.

À lire aussi

-

A69 : perché dans un arbre devant le tribunal de Toulouse, Thomas Brail dénonce «le manque de courage de la justice»

Au bouleau. Alors que le tribunal administratif de Toulouse doit statuer sur la légalité de l’autorisation environnementale de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres ce mardi matin, six grimpeuses et grimpeurs opposé·es au chantier se sont installé·es dans deux platanes devant le bâtiment. Vert a échnagé avec l'un d'entre eux. -

Elles et ils l’ont fait ! Cinq mobilisations locales victorieuses pour l’écologie en 2024

Cinq terres de luttes. Plusieurs victoires écolos, comme la récente libération du militant anti-chasse à la baleine Paul Watson ou la suspension par la Norvège de ses projets d’extraction minière sous-marine, ont rythmé l’année 2024. Mais celle-ci a aussi été marquée par le succès de plusieurs luttes locales contre des projets polluants ou destructeurs pour l’environnement. Vert revient sur cinq fois où les mobilisations locales ont payé.