Ce jeudi 24 juillet, le vent souffle fort au pied du Fort de la Galline, sur les hauteurs de Port-Vendres, petite commune portuaire des Pyrénées-Orientales. Catherine Gelade a sorti les jumelles : «Aujourd’hui, la visibilité n’est pas idéale. Quand c’est dégagé, on peut voir jusqu’à Agde [à quelque 100 kilomètres à vol d’oiseau, NDLR]. Mais tout est calme, pas de feu à l’horizon, c’est très bien.»

Depuis l’année dernière, cette retraitée fait partie de la Réserve intercommunale de sécurité civile (Risc) de la Côte Vermeille, qui regroupe quatre communes de ce bout de littoral situé à la frontière avec l’Espagne : Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-mer et Cerbère. Ces bénévoles sont formé·es pour patrouiller dans le massif des Albères et alerter les autorités en cas de départ de feu. Ce jeudi, c’est la première patrouille de la saison pour Catherine Gelade.

Chaque jour, entre mi-juin et fin septembre, douze binômes de réservistes parcourent l’arrière-pays des quatre communes pendant six heures. Au total, 96 bénévoles sont mobilisé·es sur la Côte Vermeille ; au niveau départemental, les Pyrénées-Orientales recensent quelque 650 volontaires réparti·es sur onze réserves intercommunales. De quoi prêter main forte aux sapeurs-pompiers : «C’est une plus-value énorme pour nous, confirme Pierre Muntaner, coordinateur des Risc au sein du Service départemental d’incendies et de secours (Sdis) des Pyrénées-Orientales. Plus le maillage du territoire est fin, plus on détecte précocement les départs de feu. C’est à ce moment-là que c’est critique, car une fois qu’un feu est parti, il est bien plus difficile de le contrôler.»

Le département le plus sec de France

Une aide bienvenue dans un département particulièrement vulnérable aux incendies : 48% du territoire est couvert de forêts. Depuis quelques années, ce risque est de plus en plus grand. Entre 2013 et 2022, le département a enregistré 127 feux par an en moyenne, contre 79 chaque année au cours des deux décennies précédentes.

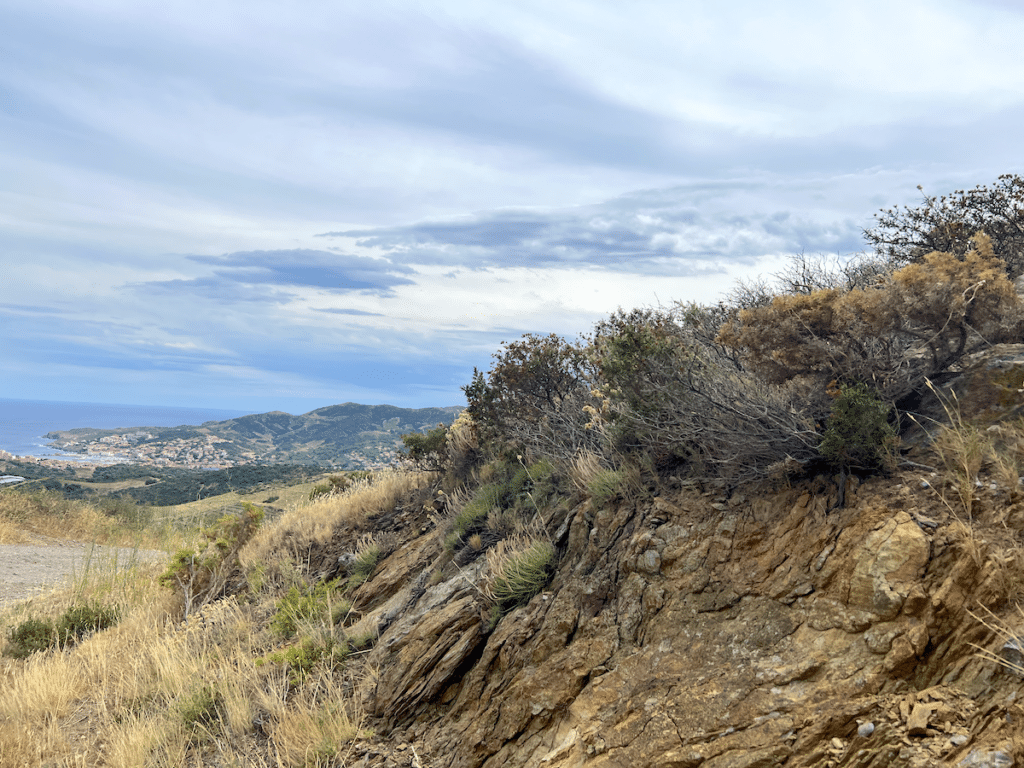

Les Pyrénées-Orientales souffrent de la sécheresse depuis plusieurs années. 2025 n’échappe pas à la règle : l’entièreté du département était classé en état de crise, d’alerte ou de vigilance au 15 juillet, lors de la dernière mise à jour de la préfecture. Le niveau des nappes phréatiques y est «très bas» depuis des mois, ce qui en fait le département le plus sec de France. Sur les massifs de la Côte Vermeille, la végétation a bien poussé pendant le printemps, grâce à des pluies inespérées – il n’y avait presque pas plu pendant trois ans –, mais la sécheresse estivale la rend désormais hautement inflammable.

Avec les fortes chaleurs du début de l’été, de nombreuses essences locales ont complètement séché sur le bord des chemins. «C’est du combustible à ciel ouvert. Une étincelle, et ça part», craint Sylvie Gournet, bénévole depuis 2022 et coordinatrice des réservistes de Port-Vendres. D’autant plus que la tramontane, ce vent sec et violent typique de la région, souffle depuis plusieurs jours. De quoi attiser les feux et faciliter leur propagation.

Sensibiliser le public

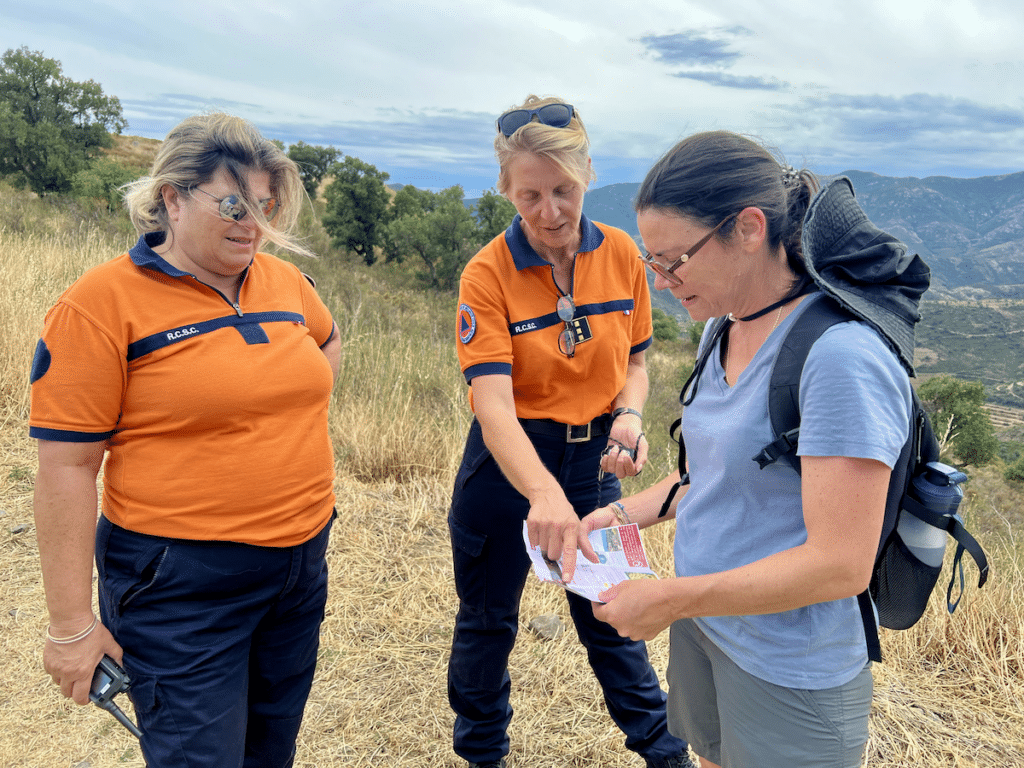

Arrivée sur un col, la patrouille s’arrête pour saluer des estivant·es qui s’apprêtent à partir en balade. Au-delà de la surveillance des massifs, les bénévoles ont pour mission de sensibiliser le public rencontré au détour des chemins. «Bonjour, vous allez bien ? Vous connaissez bien le coin ?», entame Sylvie Gournet, quelques flyers à la main.

«Pas de barbecue, de feu de camp ou de cigarette en forêt !», «Attention à ne pas se garer sur des herbes sèches et à ne pas stationner devant des voies réservées aux pompiers !» Elle présente aux visiteur·ses les consignes de prévention, et les invite à scanner un QR code qui renvoie vers le site de prévention des incendies de la préfecture. Chaque jour, il indique le niveau de vigilance dans les différents massifs. Ce jeudi, le risque est «modéré» (en jaune). Quand il est «élevé» (en orange), les véhicules sont interdits sur les voies non goudronnées. Et, s’il est «exceptionnel» (en rouge), tout accès au massif est interdit. «C’est super ce que vous faites, salue une randonneuse. Je vous prends plusieurs prospectus pour les laisser dans ma location de vacances !» Plus loin, un vacancier s’exclame : «Merci pour votre engagement, c’est une belle mission.»

Les deux patrouilleuses reprennent la route au milieu des vignes de Banyuls – un vin doux produit sur la Côte Vermeille. Le 4×4 bringuebale au rythme des cailloux. À l’arrière du véhicule, elles transportent une citerne de 400 litres d’eau, un dévidoir avec un tuyau et une lance à incendie. Elles peuvent utiliser ce matériel pour éteindre les petits mégots, ou un barbecue non autorisé. Mais pas en cas de vrai départ de feu. Dans ce cas, leur mission est de joindre les pompiers et d’évacuer en toute sécurité. «Nous ne sommes pas des pompiers», rappelle Sylvie Gournet en souriant.

«Une fois, on a déclaré quatre départs de feu en une journée»

Elles sont également chargées de surveiller l’état des routes et de signaler toute anomalie (un chemin mal indiqué ou un panneau manquant, par exemple) qui viendrait complexifier l’intervention des pompiers. «Il y a un bloc de schiste [une roche à l’aspect feuilleté présente dans le massif des Albères, NDLR] qui est tombé sur le chemin, je le note», indique Catherine Gelade en remplissant une feuille dédiée. Elles s’arrêtent également pour vérifier le remplissage des citernes qui constellent le massif, utilisables en cas d’incendie. Après chaque patrouille, les bénévoles écrivent un compte rendu, avant de l’envoyer aux sapeurs-pompiers.

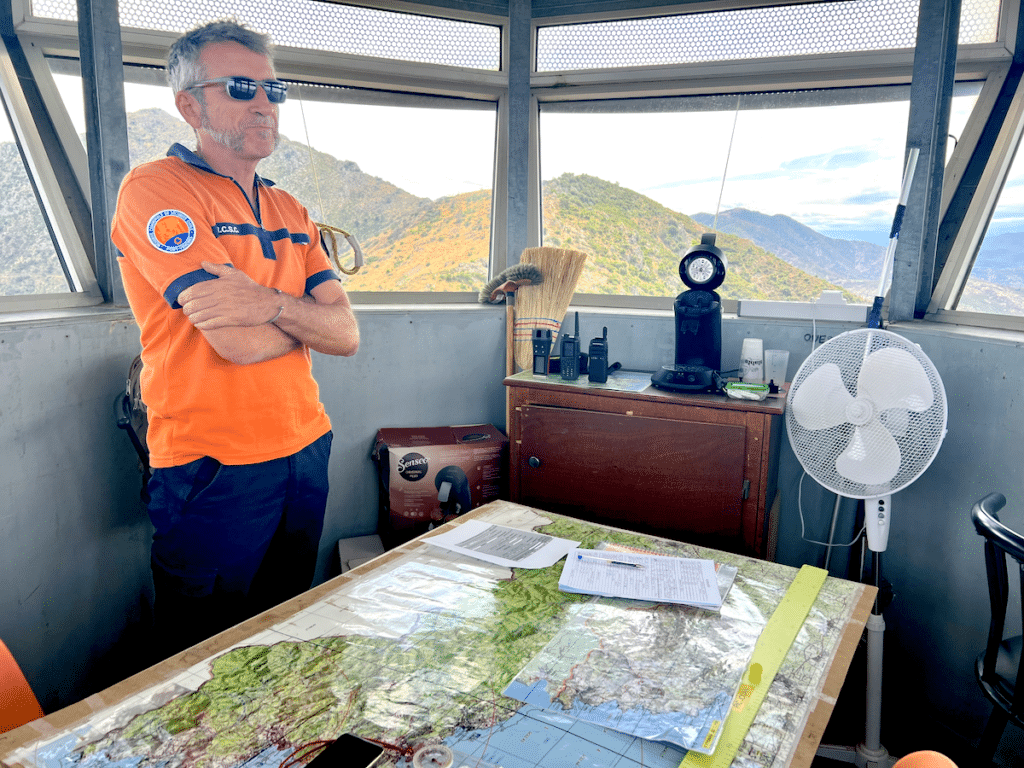

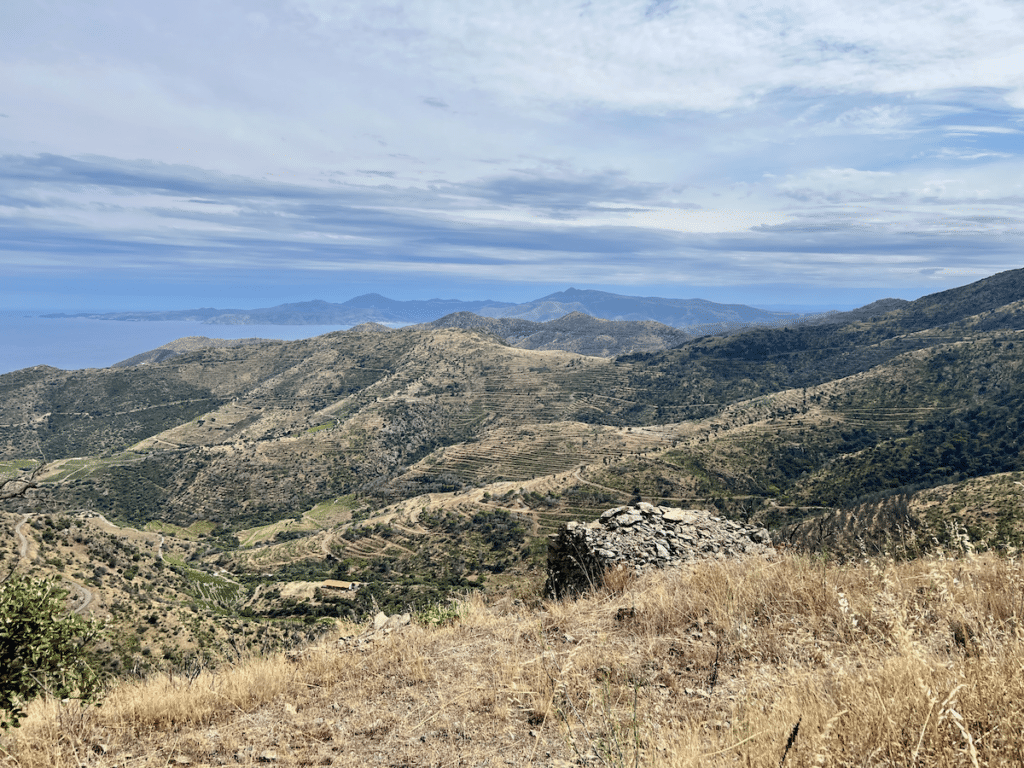

Après plusieurs dizaines de minutes à parcourir les montagnes jusqu’à Cerbère – la dernière commune avant l’Espagne –, la patrouille s’approche d’une tour de guet installée sur le Pic Joan, à quelque 460 mètres d’altitude. De là, on jouit d’une vue à 360 degrés sur les sommets alentour, la côte et la mer à perte de vue. C’est une particularité de la Risc de la Côte Vermeille : ailleurs dans le département, les tours de guet sont directement utilisées par les sapeurs-pompiers.

Ici, des bénévoles (un ou deux selon les jours) sont présent·es tout l’après-midi. «On surveille pour vérifier que l’on ne voit pas de panaches de fumée. Et on transmet régulièrement au Sdis des infos sur la direction et la force du vent. On a parfois quelques randonneurs qui s’aventurent jusqu’ici…», détaille Patrick, le bénévole en fonction ce jour-là. «Une fois, on a déclaré quatre départs de feu en une journée, depuis la tour de guet», se remémore Sylvie Gournet.

Pour l’instant, la saison 2025 est plutôt calme dans le secteur de la Côte Vermeille – malgré un départ de feu à Argelès-sur-mer, à quelques kilomètres de là, qui a entraîné l’évacuation d’un village-vacances pendant quelques heures, il y a deux semaines. Superstitieuse, la bénévole retraitée refuse de se réjouir pour autant, et se contente de croiser les doigts pour la suite de la saison.

«Une mission citoyenne»

Il faut dire que, sur la côte, le terrible souvenir de l’incendie de Cerbère est encore vif. En avril 2023, il a dévasté près de 1 000 hectares et menacé de près des habitations de la commune. Depuis la tour de guet, on peut encore voir les coteaux complètement noircis, ainsi que de nombreux arbres calcinés. «Il n’y a pas longtemps, j’ai vu un circaète [un rapace, NDLR] et un aigle dans le coin. Depuis l’incendie, on n’en voyait plus… Ça veut dire que la faune revient enfin», s’enthousiasme Sylvie Gournet. Cet événement avait d’ailleurs mobilisé plusieurs citoyen·nes, qui avaient rejoint la réserve communale après l’épisode. «Quand un village est affecté et que des gens doivent être évacués, les habitants se rendent compte qu’ils sont vulnérables. Après, ils ont envie de faire leur part», décrypte la bénévole.

Faire sa part : voilà ce qui a justement motivé les deux patrouilleuses de la journée. «Parmi les bénévoles, on est 99% de retraités. On a du temps à donner, on se sent concernés, et ça permet de servir à quelque chose qui est d’utilité publique. C’est peut-être de ça dont on a parfois besoin, quand on ne travaille plus», raconte Catherine Gelade, dont le mari est aussi membre de la Risc. «Protéger la nature, c’est une mission citoyenne, abonde Sylvie Gournet. Sur la Côte Vermeille, il y a la réserve marine d’un côté, et les montagnes de l’autre. C’est un petit paradis qu’il faut protéger.»

Une expérimentation devrait être lancée l’été prochain avec des caméras utilisant l’intelligence artificielle (IA). Elles seront installées dans le département pour détecter les départs de feu 24 heures sur 24. Ces techniques sont de plus en plus mobilisées dans la lutte contre les incendies. Pour autant, pas de quoi menacer les missions des bénévoles de la réserve intercommunale : «Les caméras seront complémentaires du travail des pompiers et des bénévoles, ils restent essentiels. Surtout ici, où le terrain est complexe et montagneux, explique Pierre Muntaner, du Sdis Pyrénées-Orientales. L’œil humain n’est pas encore remplaçable par l’IA.»

À lire aussi

-

Une «folie absolue» : 50,5°C et de violents incendies en Turquie, la Grèce également frappée par les feux et la canicule

Depuis une semaine, une canicule terrasse la Turquie et la Grèce, et favorise des incendies destructeurs, qui ont déjà ravagé des milliers d’hectares. -

En Gironde, sur les terres ravagées par les incendies géants de 2022, une réserve biologique pour étudier la renaissance de la nature

Ça sent ça le pin. Une réserve biologique vient d’être inaugurée autour des lacs d'Hostens, en Gironde, là où l’incendie de Landiras avait fait d’importants dégâts en 2022. Scientifiques et forestiers s’apprêtent à réaliser un inventaire des espèces pour évaluer la résilience du massif. Mais certain·es appellent à aller encore plus loin.