Tout est calme, trop calme. En ce samedi matin, seuls quelques meuglements de vaches viennent troubler la quiétude du hall principal du salon international de l’agriculture (SIA), où arrivent les premier·es visiteur·ices. Les images de manifestant·es scandant «Macron démission», de bousculades avec la police, de gaz lacrymogènes et de stands renversés, qui avaient marqué l’édition précédente, semblent bien loin aujourd’hui.

«Nous ne sommes pas là pour manifester, il y a une manière de faire. L’an dernier, c’était un chahut et, en plus, ça a dérangé les vaches toute la journée», dénonce Maxime, salarié agricole près de Rennes (Ille-et-Vilaine) et adhérent aux Jeunes agriculteurs, devant ses vaches laitières. Quelques stands plus loin, Jean-Yves Olivier, éleveur de moutons charollais dans l’Allier depuis 1995, ne peut que constater : «Nous sentons un dégoût, les gars sont lassés de laisser leur boulot pour, au final, ne rien obtenir». S’il avait participé aux mobilisations de l’hiver dernier, cet agriculteur non-syndiqué estime qu’aujourd’hui, «ça ne sert à rien de manifester».

«La grande distribution continue de tirer les prix vers le bas»

Plans de trésorerie pour les exploitations fragiles, agriculture élevée au rang d’«intérêt général majeur» de la nation… depuis les annonces faites par le gouvernement lors du précédent salon pour tenter d’éteindre la colère, «rien n’a changé, rien du tout», peste encore Jean-Yves Olivier.

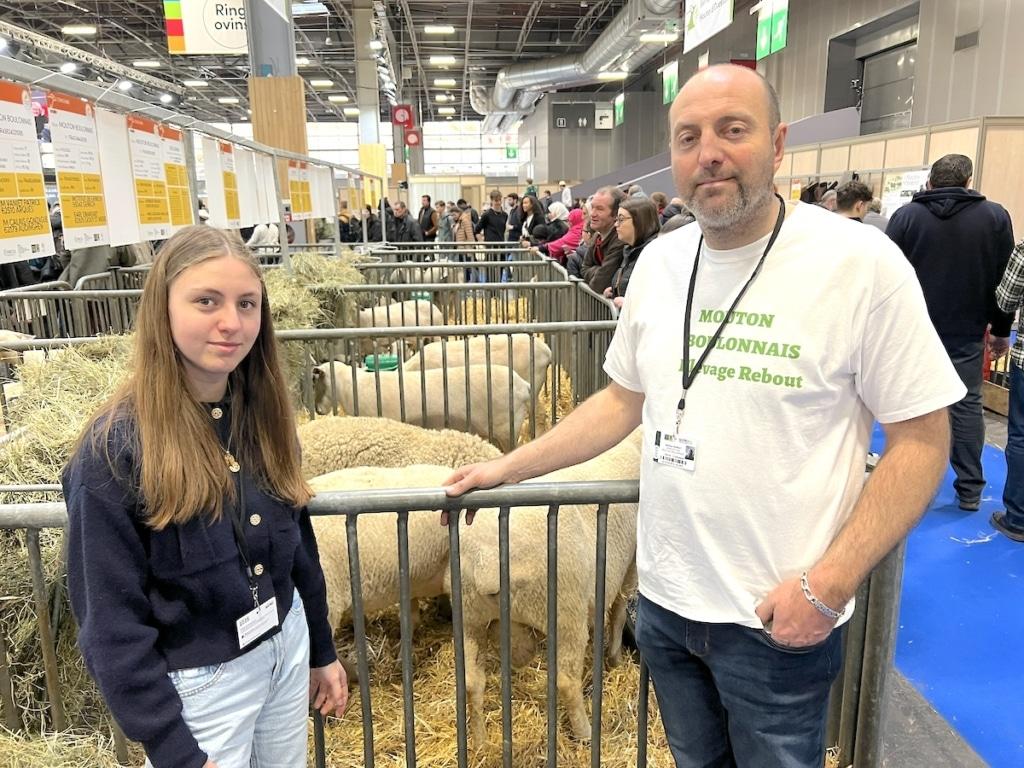

Un constat partagé par Mathieu Rebout, assis un peu plus loin avec sa famille : «J’ai un élevage de 30 hectares, je gagne 500 euros par mois, ce n’est pas viable», explique cet éleveur de moutons installé près d’Arras (Pas-de-Calais). Lui qui avait fièrement repris l’exploitation de son père il y a une douzaine d’années est désormais contraint d’exercer un autre travail à côté de son activité agricole : «Je fais 200 heures par mois dans les travaux publics. Pour moi, le week-end, c’est le dimanche soir».

Au fil de la matinée et des successions de concours de bêtes, le public grossit dans les allées et un épais brouhaha s’installe. Entre deux discussions avec des visiteur·ices venu·es admirer leurs vaches, Léa Poggi et Marlène Cuynet, toutes deux salariées agricoles, décrivent un «métier passion» : «Nous ne comptons pas nos heures ! Mais il faut que le métier d’agriculteur soit considéré à sa juste valeur, il faudrait que le prix du lait soit revalorisé».

«Une pomme me coûte 70 centimes et elle ne se vend que 45 centimes, je produis à perte, abonde Anaïs Cousin, arboricultrice depuis 2012 dans le Maine-et-Loire. Le changement, je ne le vois pas. La grande distribution continue à tirer les prix vers le bas.» Quelques jours auparavant, la ministre de l’agriculture Annie Genevard avait annoncé dans La Tribune Dimanche qu’elle souhaitait «corriger certains dysfonctionnements» de la loi EGalim, censée garantir un meilleur revenu aux agriculteur·ices en encadrant les négociations avec celles et ceux qui achètent leurs productions.

Lors du dernier salon de l’agriculture, Emmanuel Macron avait surpris son monde en se déclarant favorable à la mise en place de «prix planchers» payés par la grande distribution aux producteur·ices, un concept porté par la Confédération paysanne (qui défend une agriculture sociale et écologique). Un an plus tard, la mesure se fait toujours attendre, même si le président assure qu’un rapport sur la question est à l’étude.

«C’était une annonce opportuniste, pour acheter la paix sociale», regrette Jacky Savin, membre de la Confédération paysanne. Éleveur bio en Ille-et-Vilaine, ce dernier s’inquiète du «vent mauvais qui souffle» sur le secteur, faisant référence au risque de suppression de l’Agence bio fin janvier.

Quelques échauffourées avec la Coordination rurale

En début d’après-midi, des groupes de sympathisant·es de la très droitière Coordination rurale tentent à plusieurs reprises d’approcher Emmanuel Macron lors de ses allées et venues. Reconnaissables à leurs bonnets jaune fluo, les militant·es sont repoussé·es par le service d’ordre. Quelques invectives, discussions animées devant les boucliers de CRS… ce seront les seuls moments de tension de la journée : rien à voir avec le bruit et la fureur de l’édition passée.

«Ils cherchent en permanence le coup d’éclat», souffle un membre de la FNSEA en regardant s’éloigner un groupe de bonnets jaunes. Aux dernières élections professionnelles, le syndicat majoritaire a perdu du terrain suite à la percée de la Coordination rurale, qui espère désormais peser sur la politique agricole.

«On nous a envoyé des signes l’an dernier, mais rien n’a été fait, explique à Vert sa médiatique présidente, Véronique Le Floc’h. Nous attendons du concret : enlever le pouvoir décisionnaire de l’Anses [l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui est notamment chargée des autorisations de mises sur le marché de pesticides, NDLR], faire en sorte que la réglementation française soit alignée sur celle de l’Europe…» Un clin d’œil à la proposition de loi Duplomb, votée en première lecture au Sénat le mois dernier et qui souhaite réautoriser en France un pesticide «tueur d’abeilles», encore utilisé dans les pays voisins.

«Nous passons 25% de notre temps à faire de la paperasse.»

Entre les stands de fruits et légumes et les démonstrations de nouvelles semences, une poignée d’agriculteur·ices reconnait tout de même quelques évolutions depuis l’an dernier. À l’image d’Astrid et Vincent Beaudoin, éleveur·ses en Loire-Atlantique, qui évoquent la simplification de la demande de réduction de taxe sur le carburant agricole (la Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, TICPE), qui se fait de manière quasi-automatique depuis l’été dernier. «Pour nous, c’est un allègement administratif concret, mais ça reste une goutte d’eau, détaille le couple. Nous passons 25% de notre temps à faire de la paperasse.»

Revendication récurrente des agriculteur·ices, la simplification administrative est l’un des grands objectifs de la loi d’orientation agricole, adoptée à l’avant-veille de l’ouverture du salon de l’agriculture (notre article). Un texte «attendu»,mais «encore insuffisant», selon Pierre Meyer, membre des Jeunes agriculteurs : «Ça faisait trois ans que nous militions pour, nous avons perdu énormément de temps !». Et, selon ce céréalier alsacien, il va encore falloir attendre pour sentir des effets concrets dans les fermes.

À lire aussi

-

Comment parler d’écologie à la campagne ? Les réponses du député Benoît Biteau et de l’éleveuse Noémie Calais

Bourgs battants. Souvent décriée comme une cause de «citadins», voire de «bobos parisiens», l’écologie peine à convaincre dans les régions rurales. Il existe pourtant des solutions pour embarquer les habitant·es de ces territoires, expliquent à Vert l’éleveuse Noémie Calais et le député écologiste Benoît Biteau. -

«Toutes les exploitations de l’île sont rasées» : un mois après le cyclone Chido à Mayotte, les agriculteurs essayent de se relever

Dans le 101ème département français, les vents dévastateurs de décembre dernier ont tout emporté sur leur passage : cocotiers, manguiers, bananiers… Les habitant·es sont nombreux·ses à ne plus manger que du riz importé. Vert est allé à la rencontre d’agriculteur·ices qui ont tout perdu.