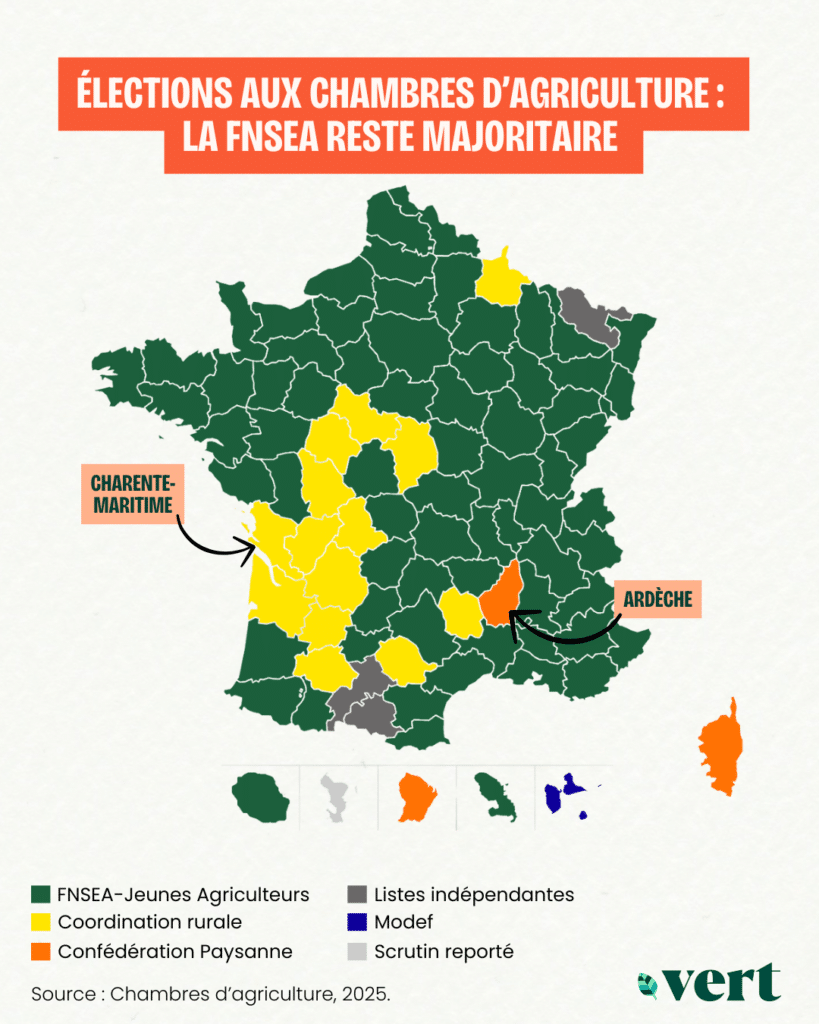

Malgré une percée remarquée de la Coordination rurale, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) a une nouvelle fois écrasé les élections agricoles en remportant plus de 80% des chambres départementales. Ce syndicat surpuissant, qui prône une agriculture intensive et productiviste, semble indétrônable. Chercheur en sciences politiques au sein de l’unité pluridisciplinaire sur les systèmes agri-alimentaires (moISA) à Montpellier (Hérault), Alexandre Hobeika a consacré une thèse sur le travail de représentation de la FNSEA. Pour Vert, il revient sur les dessous de cette domination.

Même si elle a perdu plusieurs départements, la FNSEA sort largement vainqueure des élections agricoles. Mais qu’est-ce que c’est, au juste, ce syndicat ?

La FNSEA a une longue histoire. Elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale par l’État, qui souhaitait avoir un syndicalisme unifié. Et, progressivement, elle s’est imposée comme la principale instance de représentation des agriculteurs. Depuis les années 1960, il y a une relation très forte entre l’État et la FNSEA pour mettre en œuvre la restructuration permanente du secteur agricole, avec une réduction du nombre d’exploitations et une augmentation de la productivité.

C’est un syndicat qui a une double structure. D’un côté, il y a une pyramide classique de fédérations territoriales (aux niveaux départemental, régional et national), avec un fonctionnement démocratique. De l’autre côté, il y a tout un pan de la FNSEA que l’on ne voit pas souvent : les syndicats par produits, avec les producteurs de blé, de lait, de viande…. Ce sont des structures pour lesquelles tous les agriculteurs cotisent de manière quasi obligatoire, sans parfois en avoir conscience, et qui sont très puissantes.

Quelle est leur vision de l’agriculture et de l’écologie ?

Ils voient l’agriculture comme une activité économique et les agriculteurs comme des chefs d’entreprise. Ils plaident pour augmenter la production et le revenu des agriculteurs grâce à l’élimination des petites fermes – mais sans pour autant favoriser les subventions aux très grosses exploitations. Les politiques qu’ils défendent ont donc une dominante économique, tempérée par un peu de social.

«Il y a une utilisation tactique des thèmes liés à l’environnement, mobilisés comme des repoussoirs.»

Au niveau de l’écologie, il y a plusieurs tendances. L’une prend en compte les enjeux climatiques et environnementaux, mais toujours en les subordonnant aux enjeux économiques. L’autre est une tendance économique pure et dure. Sous la présidence actuelle d’Arnaud Rousseau [figure de l’agroindustrie, à la tête de la FNSEA depuis 2023, NDLR], on voit un recul assez important : le climat est réduit à la question des subventions pour les crédits carbone et à la valorisation du label Haute valeur environnementale, qui est peu exigeant. Il y a aussi une utilisation tactique des thèmes liés à l’environnement, mobilisés comme des repoussoirs. C’est une cause sur laquelle ils tapent lorsqu’il y a des tensions internes.

Depuis sa création, la FNSEA a écrasé toutes les élections agricoles. Comment expliquer cette hégémonie ?

C’est d’abord lié au degré de structuration de la FNSEA, qui est incomparable par rapport à celui des syndicats minoritaires. Elle a beaucoup d’adhérents : au moins quelques centaines par département, alors que les autres syndicats en ont dix fois moins.

La FNSEA a aussi des budgets beaucoup plus importants : entre 500 000 et 1 million d’euros par an pour un département, soit sept à huit salariés. En comparaison, les syndicats minoritaires ont entre 10 000 et 20 000 euros… donc à peine de quoi payer une personne à mi-temps. Ainsi, la FNSEA peut proposer une gamme de services bien plus large : comptabilité, juridique, information sur les marchés agricoles, accompagnement administratif… avec parfois des soupçons de clientélisme concernant l’accès aux terres.

Elle a aussi beaucoup de réseaux dans les organisations agricoles, que ce soit la banque Crédit agricole, les coopératives… Ça lui permet d’avoir plus de pouvoir, et d’être potentiellement plus utile aux agriculteurs.

Dans les départements, la FNSEA peut former les agriculteurs dès leur installation, quand ils sont jeunes. Elle dispose d’un réseau de militants aguerris, capables de parler un langage technique et d’interagir avec les pouvoirs locaux comme nationaux. À l’inverse, comme les syndicats minoritaires ont très peu de pouvoir, ils ont beaucoup moins d’occasions de se professionnaliser et donc de rendre des services aux agriculteurs.

Cette année, l’hégémonie de la FNSEA a vacillé avec la percée de la Coordination rurale, un syndicat proche de l’extrême droite qui a remporté 14 chambres départementales sur 88. Comment l’expliquer ?

On peut analyser les résultats des élections agricoles comme la continuité de la mobilisation que l’on observe depuis un an. Dans ce mouvement, il y a beaucoup de gens que l’on a qualifié de «non-syndiqués». Ce sont des leaders locaux de l’agriculture, à la tête de fermes de taille moyenne ou grande, ce qui constitue le socle historique de la FNSEA.

«Le discours de la Coordination rurale est très proche de celui de la FNSEA.»

Le vote pour la Coordination rurale est un vote de déçus de la FNSEA, qui protestent contre l’inefficacité de ce syndicat, tel qu’il le perçoive actuellement. Mais le discours de la Coordination rurale est en fait très proche de celui de la FNSEA, en termes de propositions. Il y a une rhétorique qui est très proche autour de la responsabilité de l’État ou des écologistes pour expliquer leurs problèmes. La différence, c’est que la Coordination rurale tape sur la FNSEA, et sur ses liens avec l’État et l’industrie agroalimentaire…

Est-ce que la FNSEA pourrait perdre, un jour, son statut de syndicat agricole majoritaire ?

Tout peut arriver, mais la FNSEA a encore une large majorité des chambres, ainsi qu’une grande capacité d’expertise auprès du gouvernement. Elle entre tout de même dans une période de crise, car elle a du mal à fidéliser les agriculteurs les plus ancrés dans les territoires. Pour autant, même si elle avait moins d’adhérents, elle continuerait à peser très fort, grâce à ses syndicats par produits (céréales, lait…).

Théoriquement, on pourrait imaginer un effondrement de la FNSEA, sous les coups de boutoir des syndicats minoritaires… sauf que ces derniers finiront par être confrontés aux mêmes problèmes. Par contre, nous pourrions assister à une évolution similaire à celle du syndicalisme patronal, qui a pour partie délaissé ses réseaux et ses adhérents, pour mieux se recentrer sur ses fonctions de lobbying. L’avenir des rapports de force entre syndicats est une question ouverte, mais je parierais sur des évolutions très lentes.

À lire aussi

-

«L’agriculture biologique est la seule qui peut faire face au dérèglement climatique, à l’effondrement de la biodiversité et à l’explosion des maladies»

En octobre dernier, des paysan⸱nes, citoyen⸱nes, étudiant⸱es, représentant⸱es de la société civile et élu⸱es se sont réuni·es à l’initiative de l’association Bioconsomm’acteurs dans la plus grande ville du Morbihan, pour lancer «l’appel de Lorient», signé par plus de 1 600 personnes. Un cri d’alarme contre l’agriculture intensive et pour un soutien accru à la filière biologique et au commerce équitable, plus adaptés aux urgences environnementales et sociales. -

En Alsace, l’agriculture intensive menace le grand hamster de disparition

Rat le bol. Ces dernières décennies, le développement des monocultures de céréales a bouleversé le mode de vie de ce gros rongeur. Une petite population survit difficilement dans la plaine alsacienne.