Heureux événements dans les Pyrénées. 22 oursons ont vu le jour l’an dernier dans les montagnes franco-espagnoles, d’après les données communiquées par l’Office français de la biodiversité (OFB) le 3 avril. Un chiffre record sur ce massif depuis la réintroduction de l’animal dans les années 1990. Au total, une centaine d’ours a été recensée en 2024.

Plus exactement, les membres du Réseau ours brun (piloté par l’OFB) ont compté avec certitude 96 animaux. Poils, excréments, empreintes… «On identifie chaque individu grâce à la génétique, à partir des échantillons collectés», détaille Jérôme Sentilles, technicien de recherche au sein du Réseau ours brun, qui rappelle que ces recherches sont mises en commun avec ses collègues espagnols et andorrans.

Retour en force depuis le début des années 2000

Tous les individus ne peuvent pas être détectés chaque année, tant l’animal est discret, rappelle le spécialiste. C’est pourquoi ce travail de terrain est complété, comme pour le loup (notre article), par une modélisation mathématique construite avec des chercheur·ses du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : selon leurs calculs, on estime qu’il y a entre 97 et 123 ours bruns dans les Pyrénées (avec 95% de certitude).

Alors qu’il ne restait qu’une poignée d’ours sur tout le massif à la fin du 20ème siècle, les lâchers d’individus (le dernier date de 2018) ont permis le retour en force de l’espèce. Depuis 2006, la population pyrénéenne augmente en moyenne de 11% par an.

«La population d’ours frôle – et a peut-être dépassé – le seuil des 100 individus en 2024, a rapidement réagi l’association Pays de l’ours-Adet, à la suite à la publication officielle des chiffres. Nous n’aurions osé l’espérer quand [nous avons] initié les premiers lâchers d’ours en France, en 1996, et nous nous en réjouissons.»

«Tous les individus se ressemblent génétiquement»

«La croissance démographique ne suffit pas à qualifier l’état de conservation d’une population, précise le directeur de l’association, Alain Reynes, qui alerte sur des problèmes de consanguinité. Il n’y a malheureusement qu’un très petit nombre d’individus fondateurs, qui se reproduisent entre eux.» Relâché en 1997 et disparu à la fin des années 2010, le mâle Pyros a par exemple été très prolifique : il serait l’ancêtre de près de 90% des oursons nés dans les Pyrénées, selon les chiffres de l’association Pays de l’ours-Adet.

«Progressivement, tous les individus se ressemblent génétiquement et, si une maladie touche la population, ils pourraient y être plus sensibles», détaille Alain Reynes. La perte de diversité génétique peut aussi conduire à des malformations sur certains organes, qui réduisent l’espérance de vie des plantigrades. Une telle insuffisance a par exemple été diagnostiquée sur les ours marsicains, une sous-espèce italienne au bord de l’extinction, dans une étude parue en février.

«La consanguinité induit aussi des baisses de la reproduction, et nous l’observons déjà dans les Pyrénées», alerte Alain Reynes, qui se bat depuis des années pour que de nouveaux individus soient relâchés, afin de retrouver plus de diversité génétique. Et le cercle vicieux devrait se poursuivre, selon l’association, qui a calculé que les oursons nés en 2024 dépassaient pour la troisième année consécutive le seuil critique des 20% de consanguinité.

L’OFB, qui n’a pas souhaité communiquer sur cette problématique, annonce qu’une étude est en train d’être menée avec le Muséum national d’histoire naturelle et l’Université suédoise des sciences agricoles. Prévue pour 2026, elle devra permettre de faire un bilan de la diversité génétique des ours bruns, et donc de leur avenir dans les Pyrénées.

À lire aussi

-

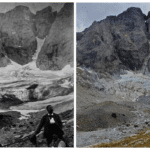

«Ce sont des symboles, des lanceurs d’alerte» : le dernier souffle des glaciers des Pyrénées

Glace hier. La disparition des géants blancs est l’une des faces des bouleversements climatiques en montagne. Alors que 2025 a été désignée «année internationale de préservation des glaciers» par les Nations unies, des observateur·ices tirent la sonnette d’alarme. -

«C’est maintenant qu’on s’aperçoit que l’eau est précieuse» : dans les villages des Pyrénées-Orientales, la vie sans la pluie

Sec un début ? Depuis le printemps 2022, les 99 habitant·es de Planèzes, village des Pyrénées-Orientales, n’ont quasiment pas vu la pluie. À tel point que leur puits historique doit être ravitaillé en eau par camion depuis plus d’un an. Reportage dans cette commune, reflet d’un département en surchauffe où l’on apprend à vivre dans un monde à sec.