La Grèce a annoncé la création de deux nouvelles aires marines protégées (AMP) en mer Ionnienne et en mer Égée, le 21 juillet. Ces zones naturelles délimitées en mer ont pour objectif de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux. Le chalutage de fond – une pratique de pêche destructrice pour la biodiversité – y sera interdit, ainsi que dans l’ensemble des parcs marins grecs dès 2026 : une première à l’échelle européenne.

De fait, c’est loin d’être le cas partout. Sur le reste du globe, la pêche industrielle est omniprésente dans ces zones riches en biodiversité, comme l’a révélé une étude publiée dans la revue Science ce jeudi 24 juillet. Celle-ci a été menée par des chercheur·ses français·es de l’université de Montpellier, de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et du Centre national de recherche scientifique (CNRS).

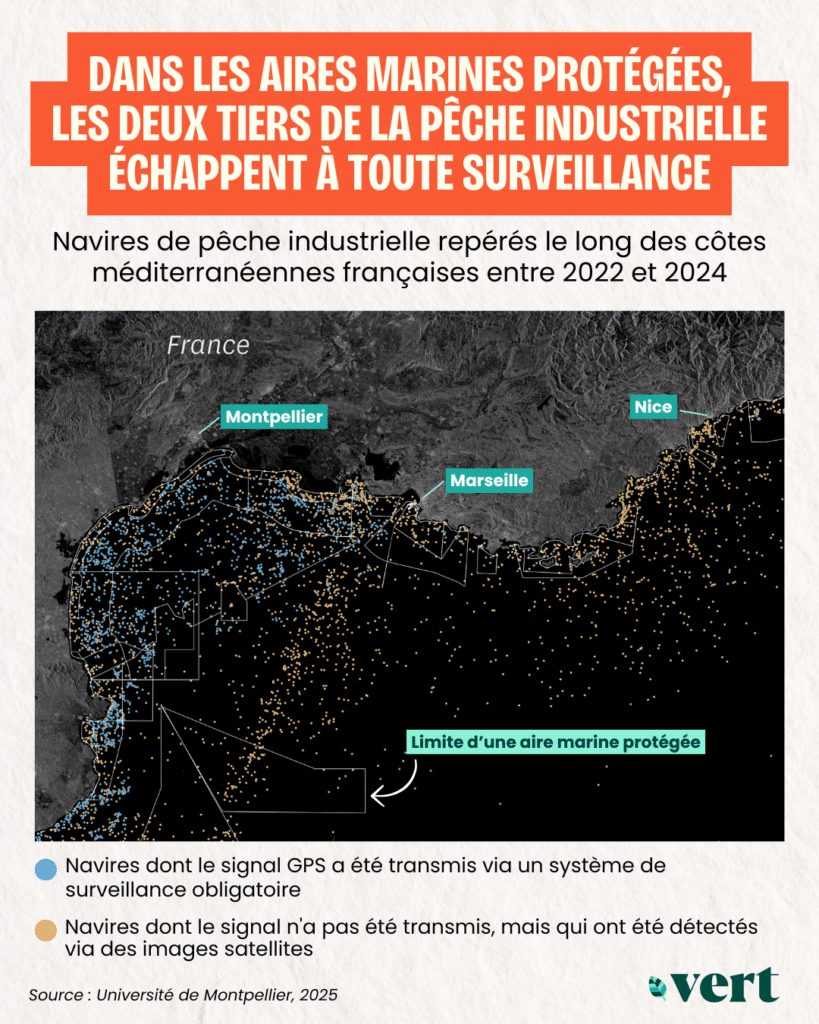

Pour la réaliser, les scientifiques ont utilisé une base de données de l’ONG Global fishing watch. Cet outil combine les signaux GPS transmis par les navires via le système d’identification automatique (AIS) et des images satellites permettant de détecter des bateaux non déclarés. Le dispositif AIS est obligatoire dans l’Union européenne pour toutes les embarcations de plus de 15 mètres d’envergure, et facultatif pour les autres.

L’objectif : montrer la part de la pêche industrielle qui a – réellement – lieu dans les AMP. L’étude se base sur les mouvements de pêche réalisés entre 2022 et 2024 dans 6 000 AMP côtières, sélectionnées grâce à la disponibilité d’images satellites afin de pouvoir combiner les données – de telles informations ne sont pas accessibles pour la haute mer.

Une activité de pêche largement sous-estimée

Le résultat est net : la moitié des AMP étudiées (47%) ont été pêchées de manière industrielle entre 2022 et 2024. Une information pas si nouvelle, puisque «de nombreuses études ont déjà montré que beaucoup de zones protégées ne le sont que sur le papier, car elles n’interdisent pas la pêche industrielle», souligne Raphael Seguin, principal auteur de l’étude, par ailleurs doctorant en écologie marine à l’université de Montpellier et auprès de l’association de défense des océans Bloom.

Autre point marquant de ces travaux, plus inédit cette fois-ci : les deux tiers des navires détectés dans ces zones (67%) n’ont pas transmis leur localisation via le système AIS. «Une grande partie de la pêche industrielle échappe à la surveillance, et il n’existe pas de dispositif complet et transparent pour que l’on sache ce qui se passe vraiment dans les AMP», déplore Raphael Seguin.

Autre découverte : il n’y a pas de lien entre le niveau de protection des aires marines protégées et le fait qu’elles soient exploitées ou non par la pêche industrielle. «C’est essentiellement l’emplacement stratégique des AMP – dans des zones côtières reculées et difficilement exploitées par la pêche industrielle – qui fait qu’elles seront moins concernées», souligne le doctorant en écologie marine. «Cela révèle un placement opportuniste des AMP [décidé par les autorités, NDLR], situées dans des zones peu pêchées, afin d’atteindre plus facilement les objectifs internationaux» en termes de création d’aires protégées, dénonce l’étude.

«La quantité des AMP ne fait pas leur qualité»

Les aires marines protégées ont été au cœur de nombreuses discussions lors de la troisième conférence mondiale (Unoc) sur l’océan à Nice en juin dernier. Et celles-ci ont donné lieu à des annonces décevantes de la part de la France. En 2022, les États du monde se sont engagés à protéger 30% des mers et océans d’ici à 2030, lors de la 15ème conférence mondiale (COP15) sur la biodiversité. À ce stade, trois ans plus tard, seulement 9% des espaces maritimes sont officiellement couverts par des AMP. Plus encore : la plupart n’excluent pas la pêche industrielle, ce qui empêche une protection suffisamment efficace, d’après les scientifiques. En France, 33% des eaux territoriales font partie d’AMP, mais seules 4% bénéficient d’une protection dite «stricte» – qui interdit notamment le chalutage de fond. Et, parmi elles, seulement 0,03% se trouvent dans les eaux hexagonales. Les autres se situent au large des territoires d’outre-mer – des espaces marins moins exploités.

«La quantité des AMP ne fait pas leur qualité», avertissent les auteur·ices de l’étude, qui émettent plusieurs recommandations pour améliorer l’efficacité des aires marines protégées. Dans un premier temps, les AMP devraient interdire les activités industrielles, faute de quoi elles ne pourraient pas être comptabilisées comme des «zones protégées». Ensuite, il faudrait pouvoir contrôler de manière rigoureuse et transparente le respect de ces réglementations, notamment à travers la généralisation du système de surveillance des navires AIS.

Enfin, les AMP devraient être développées de manière équitable dans tous les territoires, y compris dans des zones côtières qui sont particulièrement soumises à la pression des activités humaines. En France, Raphael Seguin indique que cela passerait par davantage d’espaces strictement protégés au large de l’Hexagone… et pas seulement dans les outre-mer.

À lire aussi

-

Pollution, changement climatique, surpêche : tout savoir sur les enjeux écologiques liés à l’océan en six graphiques

Schémas mer. La question de la préservation des océans est sur toutes les lèvres lors de la conférence mondiale sur le sujet à Nice. Hausse des températures, disparition des coraux… voici six infographies pour bien comprendre ce dont on parle. -

Titouan Pilliard, navigateur et jeune militant pour les océans : «L’impact est plus fort quand des jeunes parlent aux jeunes»

Tisser sa voile. Titouan Pilliard sera le plus jeune au départ de la mythique Route du Rhum en 2026. En parallèle de cette course à la voile, il milite pour la protection des océans, sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Portrait d’un jeune engagé.