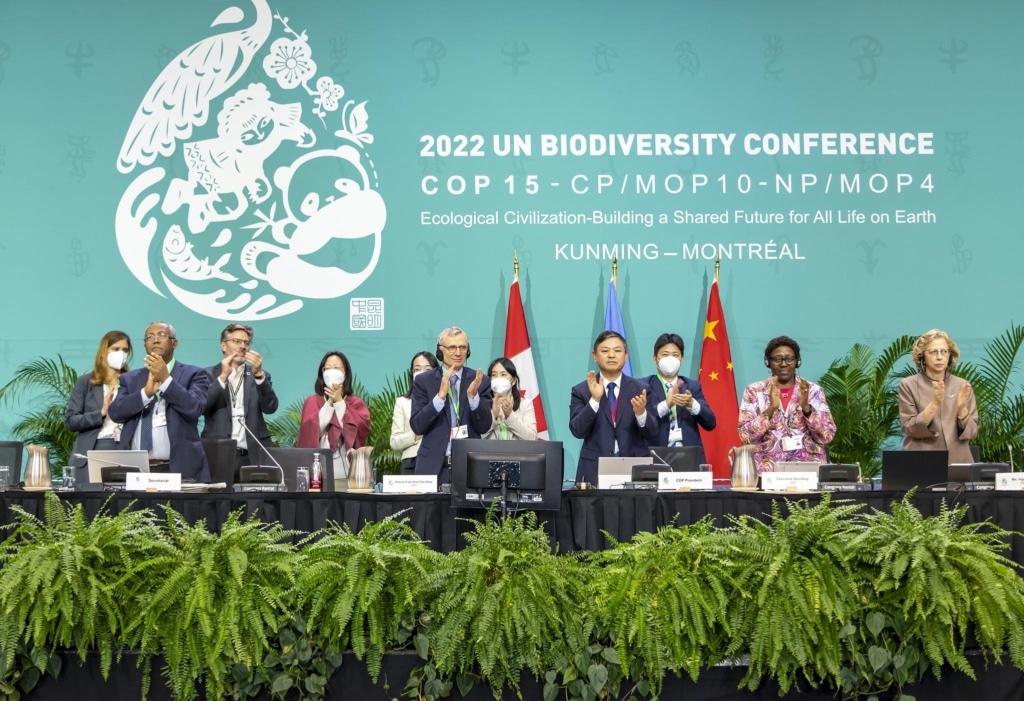

« C’est un texte historique qui vient d’être adopté, enfin j’espère qu’il a été adopté ». Les mots du commissaire européen à l’environnement, Virginijus Sinkevičius, peu après le coup de marteau final de la COP15 sur la biodiversité, traduisent l’incompréhension générale. Quelques instants plus tôt, la Chine – qui co-organisait le sommet avec le Canada – décidait d’adopter l’accord au forceps en passant outre le franc désaccord du Congo. En principe, la décision devait être prise au consensus entre les 196 États parties de la Convention pour la diversité biologique présentes à Montréal.

Comme d’autres, le pays d’Afrique centrale estimait que plusieurs conditions manquaient au document final, fruit de quatre années de travail et de deux semaines d’intenses négociations. Parmi celles-ci : l’argent nécessaire pour protéger et restaurer la biodiversité. Il y a urgence, alors sur les quelque 8 millions d’espèces que compterait la planète, un million sont menacées d’extinction et près de 70% des populations de vertébrés sauvages ont disparu en 50 ans.

De l’argent pour le vivant

Le nouveau « cadre de Kunming-Montréal sur la biodiversité mondiale » prévoit que l’ensemble des financements dédiés au vivant (publics, privés, nationaux ou internationaux) atteigne 200 milliards de dollars par an d’ici à 2030. Or, certaines estimations hautes des montants requis oscillent entre 600 et 823 milliards de dollars par an, selon l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri).

Autre sujet de tension : de nombreux pays du Sud réclamaient un soutien des pays du Nord à hauteur de 100 milliards de dollars par an à 2030 pour la préservation et la restauration de la biodiversité ; le cadre prévoit finalement 20 milliards de dollars par an d’ici à 2025, et 30 milliards au plus tard en 2030, contre 10 milliards aujourd’hui.

Enfin, alors que les pays en développement demandaient la création d’un fonds dédié à la biodiversité, auquel les pays du Nord se sont opposés, l’argent de la biodiversité sera finalement géré au sein du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), comme le proposait la Colombie. Au moins dans un premier temps.

Pour un vrai partage des bénéfices issus des ressources génétiques

Question-phare de cette COP, le partage des bénéfices issus des ressources génétiques des pays en développement exploitées par les entreprises des pays du Nord, par exemple dans les cosmétiques ou les médicaments (notre article), a fait l’objet d’un accord. Celui-ci acte la création d’un mécanisme dont les rouages seront déterminés lors de la COP16 en Turquie.

Outre les financements supplémentaires, les subventions nocives pour le vivant devront être réduites d’au moins 500 milliards de dollars par an d’ici à 2030. Les subsides accordés à l’agriculture conventionnelle sont particulièrement visés, car celle-ci constitue la principale menace humaine sur la biodiversité, selon la Convention sur la diversité biologique.

Protéger 30% des terres et des mers d’ici à 2030

L’Union européenne en avait fait sa proposition-phare : le texte entérine l’objectif d’assurer la protection d’au moins 30% des terres, mers, côtes et eaux intérieures d’ici à 2030. Actuellement, seuls 17% des milieux terrestres et 8% des zones marines sont sous statut protégé. D’ici la fin de la décennie, 30% des zones dégradées devront connaître une restauration « efficace », afin de favoriser l’intégrité, les fonctions et les services des écosystèmes.

L’accord ne dit rien de la qualité de ces protections, qui peut aller de la mise « sous cloche » des aires à un accommodement avec les activités humaines – pêche, chasse, bûcheronnage, etc. Ce point a provoqué l’ire de certaines ONG, dont Bloom, qui accuse le gouvernement français d’avoir manœuvré pour qu’il ne soit pas fait mention d’un objectif de 10% des aires en protection « forte ».

À lire aussi

Agriculture : pas de mention de la viande ou de l’élevage

Hélas, le texte final ne contient pas de mention de l’élevage ou des régimes alimentaires carnés, alors que la viande requiert toujours plus de surfaces agricoles. Celles-ci sont souvent empruntées aux milieux naturels, aggravant la crise climatique et l’effondrement du vivant.

L’accord plaide mollement pour une « gestion durable » des espaces dédiés à l’agriculture, l’aquaculture, la pêche ou la foresterie, à travers l’utilisation de pratiques respectueuses de la biodiversité. Parmi celles-ci : l’agroécologie, l’« intensification durable » (produire davantage sur la même surface et utiliser moins d’intrants tout en augmentant les rendements, selon la FAO) et « autres approches innovantes ». De quoi permettre à chacun de voir midi à sa porte.

La réduction programmée des pesticides

Fait notable et applaudi par de nombreux observateurs européens : d’ici à 2030, le nouveau cadre prévoit de réduire d’au moins 50% les « risques liés aux pesticides » ; une formulation plus efficace que de s’attaquer aux seuls volumes épandus. Comme le raconte Paul Leadly, checheur spécialiste de l’écologie des populations et communautés à Paris-Saclay, alors que l’utilisation de pesticides a diminué de 40% aux Etats-Unis, les risques ont été multipliés par quatre en raison d’une plus grande toxicité des produits. Certains grands pays émergents comme le Brésil ou l’Argentine ont tenté de peser pour obtenir un accord doux avec leur secteur agro-industriel et ont ferraillé en vain, notamment avec l’Union européenne, pour faire disparaître la mention des pesticides.

Les rejets excessifs de nutriments dans l’environnement – comme les nitrates issus du lisier de porcs qui saccagent les cours d’eau et créent des marées vertes en Bretagne – devront aussi être divisés par deux en huit ans. Les parties se sont également engagées à « œuvrer à l’élimination de la pollution plastique ». Par ailleurs, le texte incite, sans obliger, les entreprises à rendre compte de leur impact sur la biodiversité et des actions mises en œuvre pour le limiter.

Équité, droits des peuples autochtones et genre reconnus

Les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens de la biodiversité (Vert) et leur rôle dans la conservation des écosystèmes est reconnu dans ce nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Le texte appelle à l’équilibre et l’harmonie avec la « Terre-Mère », comme le réclamaient plusieurs pays d’Amérique latine.

Enfin, le cadre reconnaît la nécessité de prendre en compte les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap dans la prise de décision et d’assurer la protection des défenseurs de l’environnement, toujours plus souvent victimes d’abus, voire d’assassinat (Vert).

À lire aussi

Et après ?

« Ce qui n’est pas chiffré et daté n’est pas accompli, on le sait depuis Aichi », remarque Pierre Cannet, de WWF France. Les 20 objectifs (dits « d’Aichi ») du précédent cadre mondial décidé en 2010 ont tous échoué (Vert), notamment parce que le texte ne prévoyait que peu d’indicateurs de mise en œuvre. Une analyse de toutes les cibles nationales est prévue lors de chaque COP, qui se tiennent tous les deux ans. Puis, le premier bilan de mise en œuvre des feuilles de route nationales aura lieu dans quatre ans.

Les pays sont désormais chargés de mettre en musique ce nouveau cadre dans leur politique intérieure. Dès 2023, la France doit écrire sa nouvelle feuille de route nationale sur la biodiversité. Elle devra aussi trouver comment cesser de subventionner des pratiques agricoles néfastes, réduire sérieusement l’usage des pesticides ou l’artificialisation des sols, etc. « Chacun va devoir se mettre à la hauteur de cet accord de Montréal pour qu’on soit en capacité de montrer que ce n’est pas un accord de papier », explique le ministre de l’écologie français, Christophe Béchu, qui applaudit aussi un texte « historique ».

Le texte « ne casse pas la baraque, mais il sauve les meubles », des mots de Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes de WWF France. « Il y en a eu pour tout le monde », salue pour sa part un diplomate européen. Si le vivant n’est de loin pas tiré d’affaire, tout le monde convient que le nouveau cadre contient de réelles avancées par rapport à ses prédécesseurs.