C’est dans l’air(e). L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit une aire protégée comme « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré […] afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées ». Il existe différentes catégories d’espaces protégés avec divers degrés de préservation. Celles-ci vont des réserves « intégrales » (avec un accès limité à la seule recherche scientifique) aux « aires de gestion des habitats ou des espèces » (où cohabitent des activités économiques avec des mesures de conservation des écosystèmes). À mi-chemin entre les deux, les parcs nationaux sont par exemple accessibles sous conditions, et permettent certains usages récréatifs.

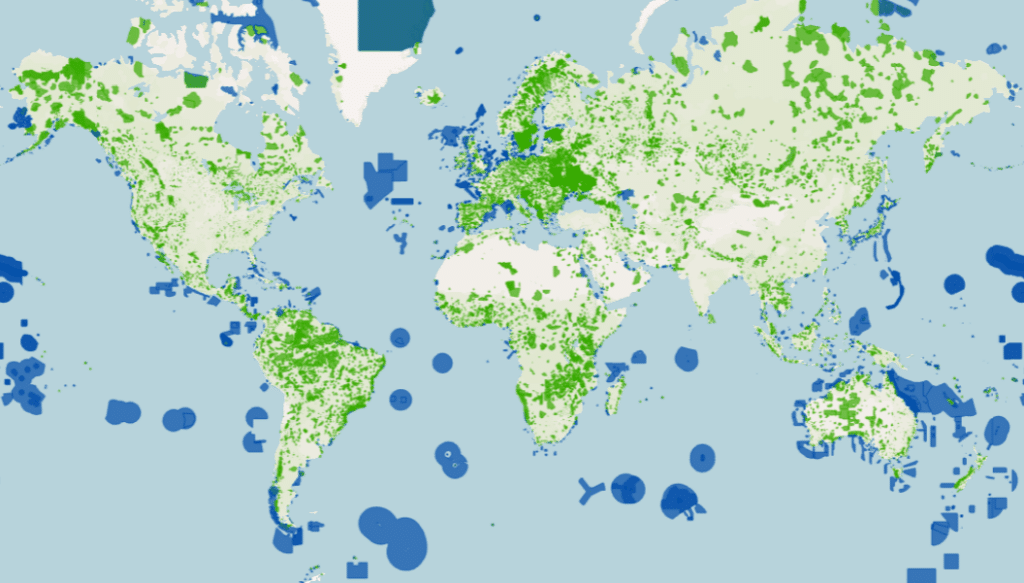

Actuellement, 17% des milieux terrestres et 8% des zones marines sont sous statut protégé, selon le comptage de Protected planet – un outil mis en place par l’UICN et les Nations unies. En France, en 2021, 34,7% du territoire était couvert par un statut protégé (34,9% des mers et océans et 32,4% des terres), avance l’UICN. Un chiffre qui cache des réalités très différentes. Sur son site, l’Office français de la biodiversité détaille que seul 1,8% des espaces naturels français bénéficient d’une protection forte.

L’efficacité de ces espaces dépend de leur degré de protection, et le simple statut d’aire protégée ne garantit pas que les écosystèmes puissent être effectivement préservés. Des activités économiques dangereuses pour la biodiversité, comme l’exploitation minière ou forestière, y sont souvent autorisées, notamment en Afrique (Le Monde diplomatique), indique à Vert Martin Léna, chargé de plaidoyer pour l’ONG Survival international. Pour Ladislav Miko, envoyé spécial de la Commission européenne pour la biodiversité, il est même « difficilement réaliste » de n’autoriser aucune industrie extractive dans le cadre du plan « 30×30 » (qui vise à protéger 30% des terres et mers d’ici à 2030) actuellement discuté à Montréal, rapporte le Guardian (en anglais).

À lire aussi

« Les différents niveaux de protection sont importants, car ils sont complémentaires », explique Laure Debeir, chargée du programme Aires protégées au sein du comité français de l’UICN. Dans certains endroits, où les besoins de protection sont très forts, une interdiction totale des activités humaines est indispensable. Ailleurs, il peut être justifié de mettre en place des protections plus légères, qui permettent certaines activités jugées compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques du milieu.

Concilier la préservation avec les droits des peuples autochtones

La multiplication des aires protégées fait naître des problèmes d’accaparement des terres habitées par les peuples autochtones, abonde Martin Léna de Survival international. Son ONG dénonce le principe de « conservation-forteresse », un modèle qui repose sur l’expulsion des populations et la mise en place d’une « bulle » pour préserver certains écosystèmes. « Ce modèle, qui est dominant en Afrique et en Asie, s’enracine dans une vision colonialiste qui considère qu’on ne peut pas faire confiance aux peuples locaux pour gérer ces espaces, et qu’il faut faire appel à des experts et scientifiques occidentaux pour le faire », dit-il à Vert.

À lire aussi

Dans une déclaration conjointe publiée fin novembre, les associations Survival international, Amnesty international, Rainforest foundation UK et Minority rights group international appellent les institutions à intégrer davantage les populations autochtones dans la conservation des écosystèmes. Ces dernières représentent moins de 6% de la population mondiale, mais préservent 80% de la biodiversité restante de notre planète. Une étude de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) souligne qu’en Amazonie, les terres indigènes sont mieux préservées de la déforestation et ont une biodiversité bien plus riche que dans des aires protégées avec des conditions écologiques similaires.

La qualité des aires plus que leur quantité

« On a 17% d’aires protégées [sur Terre], mais on observe quand même une diminution drastique de la biodiversité, ce qui montre que les efforts sont à faire sur la surface, mais aussi sur l’efficacité », note Laure Debeir, de l’UICN. Un travail qui passe par la sélection des espaces à protéger, et notamment des « hotspots » (les points chauds) de la biodiversité ; des zones aux écosystèmes très riches, mais aussi particulièrement menacés – comme le bassin méditerranéen, l’Himalaya ou encore l’Amérique centrale. « Les aires protégées doivent aussi être connectées entre elles pour que les espèces puissent transiter, migrer, se reproduire et se nourrir », ajoute l’experte.

Les aires protégées sont « sûrement le moyen le plus efficace de protéger la nature », estime Gilles Kleitz, directeur exécutif des Solutions de développement durable à l’Agence française de développement (AFD), présent à la COP15 au sein de la délégation française. Mais leur efficacité dépend d’un certain nombre d’outils et de garde-fous : « Une aire protégée qui marche bien doit être dotée d’une évaluation précise de l’état des espèces, d’un objectif à peu près clair en matière de conservation, avec un plan de gestion et des moyens concrets pour le réaliser ». Et, condition sine qua none à sa réussite, « savoir dialoguer et s’insérer dans son territoire avec tous les acteurs concernés ».

Cet article est issu de notre rubrique Le vert du faux. Idées reçues, questions d’actualité, ordres de grandeur, vérification de chiffres : chaque jeudi, nous répondrons à une question choisie par les lecteur·rices de Vert. Si vous souhaitez voter pour la question de la semaine ou suggérer vos propres idées, vous pouvez vous abonner à la newsletter juste ici.