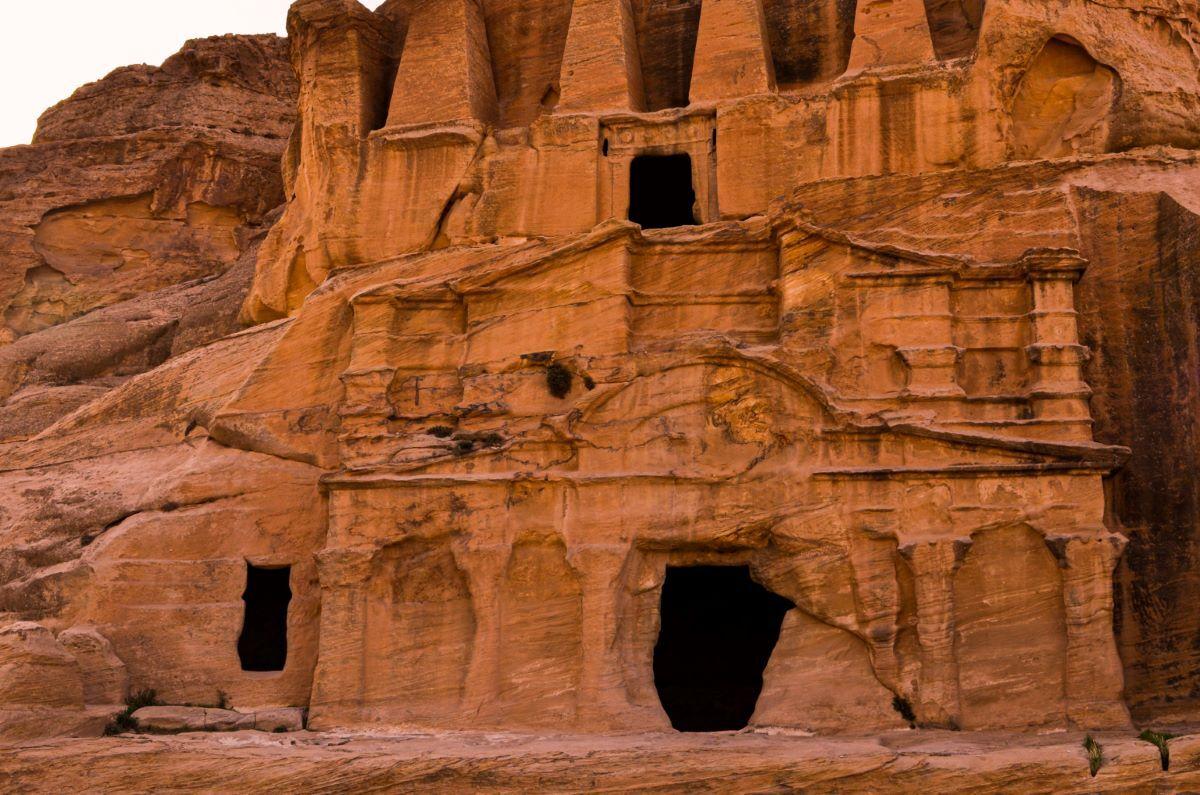

La septième merveille du monde est mise en péril par le bouleversement du climat, nous voilà dans de beaux draps.

Pétra, septième merveille du monde, est menacée par le changement climatique

Manque d’eau, pics de chaleur, inondations ravageuses : le changement climatique menace le patrimoine archéologique inestimable de Pétra, mais aussi le mode de vie des habitants, très dépendants du tourisme.

Construite au cinquième siècle avant notre ère dans le sud de l’actuelle Jordanie, la ville troglodyte de Pétra a traversé les siècles et survécu à l’effondrement de plusieurs civilisations. Longtemps capitale de l’empire nabatéen (un peuple arabe de l’Antiquité), Pétra devient un carrefour des routes caravanières à l’époque romaine, avant de sombrer dans l’oubli.

Les ruines de Pétra sont longtemps restées inhabitées – sauf par quelques petites communautés bédouines – avant d’être « redécouvertes » au 19ème siècle par des explorateurs occidentaux. En 1985, la ville est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture). En 2007, elle décroche le titre de « septième merveille du monde » et acquiert une renommée internationale.

Sortie de son long sommeil, Pétra draine une quantité sans précédent de visiteurs et de fonds destinés à la préserver. Pourtant, le site n’a jamais été aussi menacé – par la pression humaine liée au tourisme de masse, mais aussi par l’insidieuse accélération du dérèglement climatique, qui affecte aussi bien le patrimoine archéologique que la survie des communautés locales.

Pétra est située dans une région montagneuse et aride du sud de la Jordanie, considérée comme particulièrement vulnérable au dérèglement climatique.

Au cours des décennies prochaines, le Moyen-Orient devrait faire face à des températures en hausse et à l’aggravation des pénuries d’eau, selon le dernier rapport du Giec (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Les tempêtes de sable, qui traversent normalement la région plusieurs semaines par an, risquent de se multiplier. La Jordanie s’attend à connaître des précipitations plus faibles, mais plus intenses et concentrées dans le temps.

Or, la région de Pétra ne reçoit déjà que 150 à 200 millimètres (mm) d’eau par an ; à titre de comparaison, le territoire français reçoit 500 à 2 000 mm par an en moyenne. Et les besoins ne cessent de croître, alimentés par le tourisme de masse.

Retrouvez la suite de ce reportage, qui explore notamment les solutions mises en œuvre pour préserver Pétra, sur vert.eco

· Lundi, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu que le glyphosate n’est ni cancérogène, ni mutagène, ni toxique pour la reproduction. L’autorisation de mise sur le marché de cet herbicide controversé, parmi les plus utilisés dans le monde, arrive à terme en 2022 et doit être réévaluée. Dans l’attente de l’évaluation de l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), le glyphosate reste classé comme toxique pour les milieux aquatiques et pouvant causer des lésions oculaires. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait considéré que l’herbicide était un « cancérogène probable » pour les humains. Plus d’informations sur cet épineux dossier dans le Monde (abonné·es)

· Mardi, la cour d’appel de Toulouse a condamné 21 « faucheur·ses volontaires » pour avoir dégradé des bidons de glyphosate dans des jardineries en Ariège en 2016 et 2017. Relaxé·es en première instance en 2021, les militant·es écopent cette fois d’une amende de 300 euros chacun·e pour « dégradation et détérioration du bien d’autrui en réunion ». Elles et ils n’excluent pas de se pourvoir en cassation. - Sud-Ouest (avec AFP)

· Mardi encore, Engie, l’entreprise de renouvelables Neoen et la Banque des territoires ont confirmé leur intention de poursuivre le projet Horizeo à Saucats (Gironde), qui pourrait devenir la plus grande centrale photovoltaïque en France. Le projet connaît une forte opposition locale en raison de son emplacement, sur une surface boisée de 1 000 hectares, et de son ampleur, jugée dangereuse pour la biodiversité. Parmi les quelques amendements envisagés par les porteurs du projet, le déplacement de la construction d’un centre de données qui serait finalement installé dans une zone déjà artificialisée. - L’info durable (avec AFP)

« Ils sont sans doute plus pilotés par le marketing de leurs actions que par l'urgence climatique »

TotalAigri. Mardi, au micro de BFM business, le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné est revenu sur la difficile tenue de l’assemblée générale du groupe mercredi dernier, perturbée par des activistes écologistes (Vert). Le patron s’en est pris aux actionnaires institutionnels de son groupe, qui ont voté contre la stratégie climatique du géant pétrolier et gazier (les assurances du Crédit Mutuel, Edmond de Rothschild, La Financière de l'Échiquier, le fonds néerlandais MN...) dont il a tancé le « côté Tartuffe ». Il n’a pas caché sa colère : « je veux bien recevoir des leçons à condition que tout le monde soit cohérent : ces quelques institutionnels français qui ne sont pas contents gardent leurs actions, voire les augmentent » plutôt que de quitter le navire, s’est-il ému. Invitant à « dépassionner ce débat et à arrêter de croire que c’est en faisant du spectacle qu’on va régler le problème », il a condamné « l’ensemble des violences qui ont eu lieu dans les deux sens » lors de l’AG. « Au final, 89% des actionnaires ont soutenu notre stratégie climat », a-t-il aussi relativisé.

Un appel à candidatures pour donner plus de droits à la nature

Le programme Wild Legal, qui milite pour la reconnaissance des droits de la nature dans la législation française, en appelle au public pour trouver le thème de son prochain « procès simulé ».

Alors que l’édition 2021-2022 se tiendra le 25 juin à la Cité Fertile de Pantin (Seine-Saint-Denis) pour « rendre justice aux vivants face à l’élevage breton », les juristes du programme Wild Legal lancent d’ores et déjà la quatrième saison de leurs « procès simulés » ; des procès fictifs qui visent à imaginer et à faire émerger un droit plus protecteur pour les écosystèmes et leurs habitant·es. Cette fois, elles et ils ont choisi de laisser grand ouvert le champ des possibles, et invitent citoyen·es, collectifs, associations, entreprises et fondations à proposer un combat local à épauler.

Wild Legal n’en est pas à son coup d’essai, avec déjà trois sessions de procès simulés au compteur : le premier fut consacré à la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane ; le deuxième, aux rejets de boues rouges en Méditerranée ; le dernier en date, aux dangereuses marées vertes dues à l’élevage intensif en Bretagne (notre article). « On cherche à mettre en avant les préjudices subis et les solutions envisageables en droit », explique Marine Calmet, co-fondatrice et présidente du programme.

Ces procédures fictives se veulent des cas d’école pour illustrer l’efficacité et l’intérêt de reconnaitre des droits à la Nature, afin de dépasser le droit actuel, insuffisant pour prévenir certaines des plus graves atteintes à l’environnement. Les expert·es de Wild Legal ont été sollicité·es par les membres de la Convention citoyenne pour le climat - cette assemblée mandatée en 2019 par le gouvernement français pour trouver comment réduire de 40% les émissions de CO2 d’ici 2030 - pour porter ensemble la proposition de créer un crime d’« écocide ». Hélas, celle-ci a été traduite en un maigre délit dans la loi « climat et résilience » votée en 2021. Mais il s’agit d’un « pied dans la porte » vers une requalification en crime, espèrent les militant·es, alors que certaines destructions de l’environnement encore considérées comme légales « ne sont plus soutenables, ni compatibles avec aucun des objectifs climatiques qui sont les nôtres aujourd’hui ». Pour candidater à l’appel de Wild legal, c’est par ici.

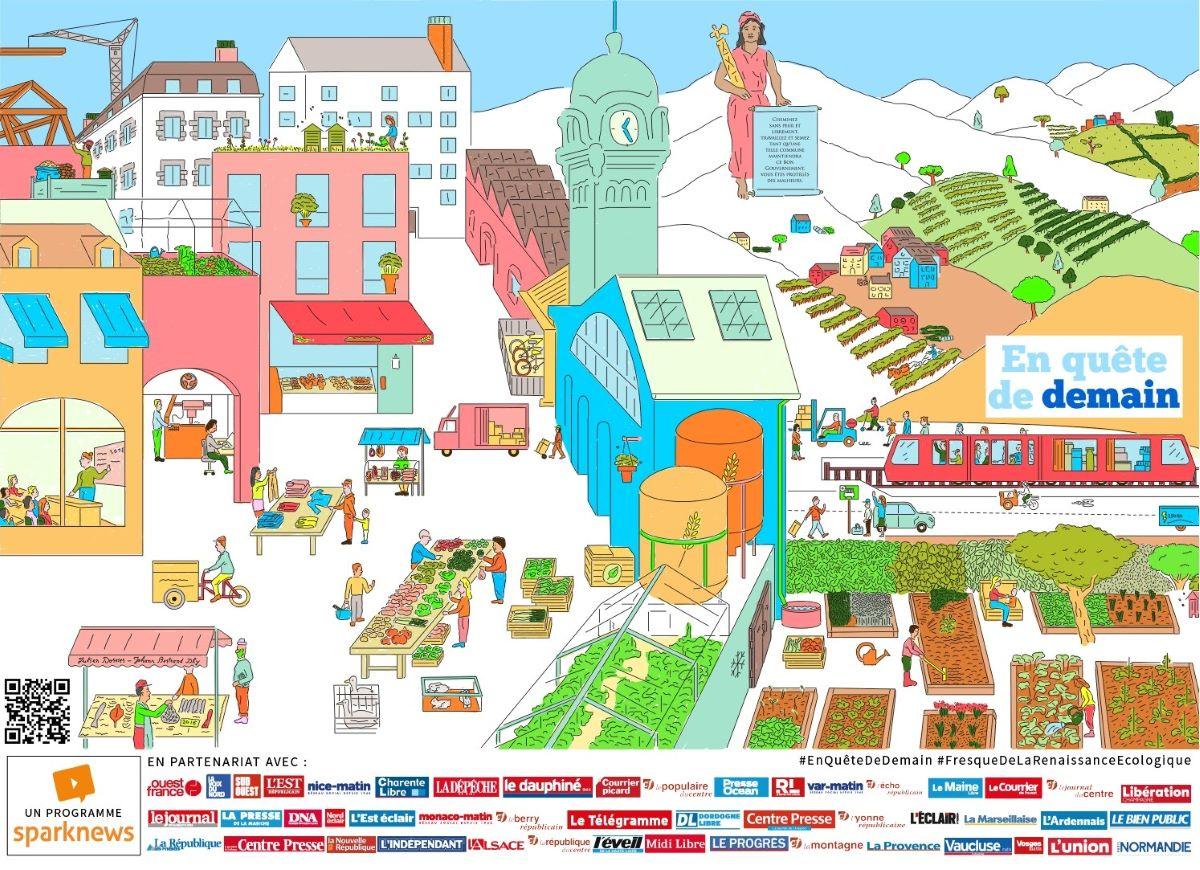

En quête de demain : la presse quotidienne régionale à la page de la transition écologique

Supplément d’âme. Ce mercredi, 51 titres de presse quotidienne régionale publient un supplément (tiré à quatre millions d’exemplaires) dédié à la transition écologique et sociale de nos territoires. Intitulé « En quête de demain », ce cahier de 16 pages correspond à une opération éditoriale initiée par Sparknews, une entreprise sociale au carrefour de l’innovation sociale, de la communication et des médias. Au menu, les questions d’adaptation au changement climatique, les enjeux de la mobilité et la santé. « Ce supplément est une célébration d'un monde en train d'émerger, nous l'espérons, un peu plus vite chaque jour », espère Sandra de Bailliencourt, directrice de Sparknews. Rendez-vous chez votre marchand·e de journaux !

+ Loup Espargilière, Lyse Mauvais, Anne-Sophie Novel et Anna Sardin ont contribué à ce numéro.