Accord mais vain ? C’était il y a dix ans, jour pour jour. À l’occasion de la COP21, le 12 décembre 2015, près de 200 pays s’engageaient pour la première fois à lutter collectivement contre le réchauffement climatique en votant l’Accord de Paris. Aujourd’hui, le monde est encore loin d’être tiré d’affaire, malgré des progrès significatifs. Le tour en cinq graphiques.

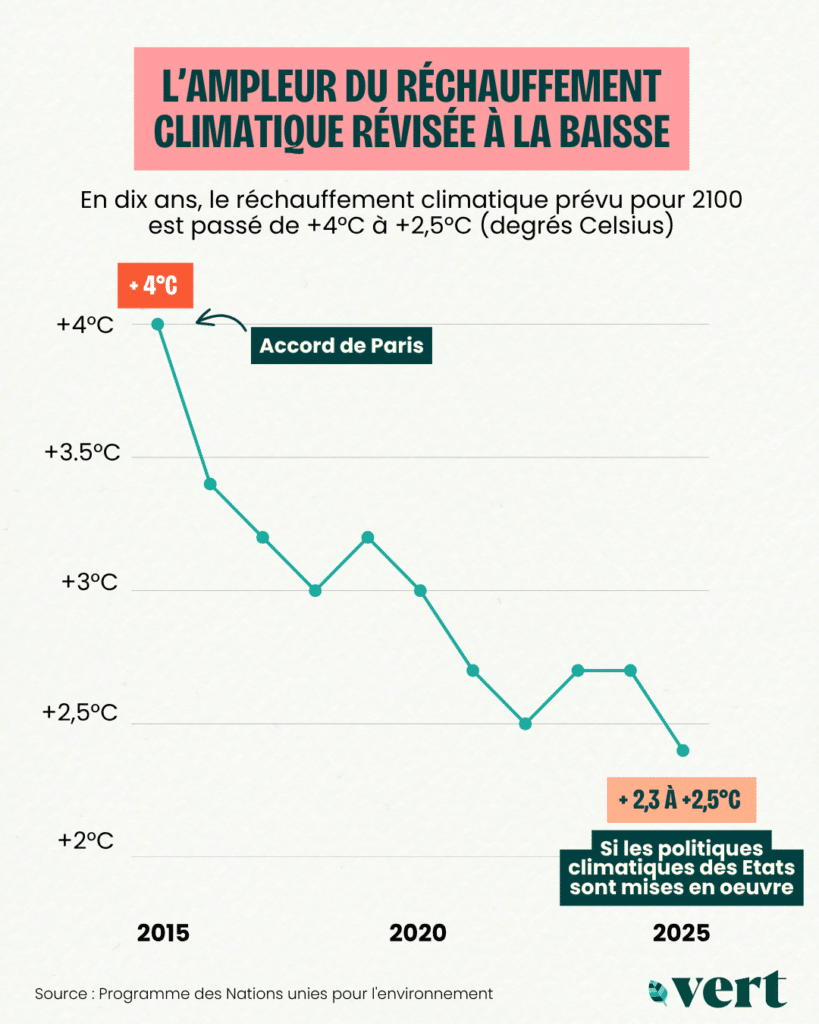

Le réchauffement climatique prévu est passé de +4°C à +2,5°C

Au moment de sceller l’Accord de Paris, lors du 21ème sommet mondial (COP21) pour le climat, le monde se dirigeait vers un réchauffement de plus de 4°C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle (1850). Des projections proprement cataclysmiques. Dix ans plus tard, l’Organisation des Nations unies (ONU) estime que les engagements climatiques des États conduisent désormais à un réchauffement de 2,3 à 2,5°C d’ici à 2100, «en supposant leur mise en œuvre complète». Se contenter des politiques actuellement mises en œuvre conduirait à 2,8°C de réchauffement (notre article).

L’Accord de Paris prévoit de limiter les températures «bien en dessous de 2°C» et de poursuivre les efforts pour le contenir à +1,5°C. Des seuils qui n’ont pas été choisis au hasard. Dépasser 1,5°C de réchauffement pourrait notamment déclencher des points de bascule climatiques. Autrement dit, lorsqu’un élément clé du climat (calottes polaires, courants océaniques, forêts tropicales, etc.) bascule vers un nouvel état, avec des conséquences irréversibles et difficilement contrôlables. Or, l’ONU estime que ce seuil fatidique sera dépassé au cours de la décennie actuelle.

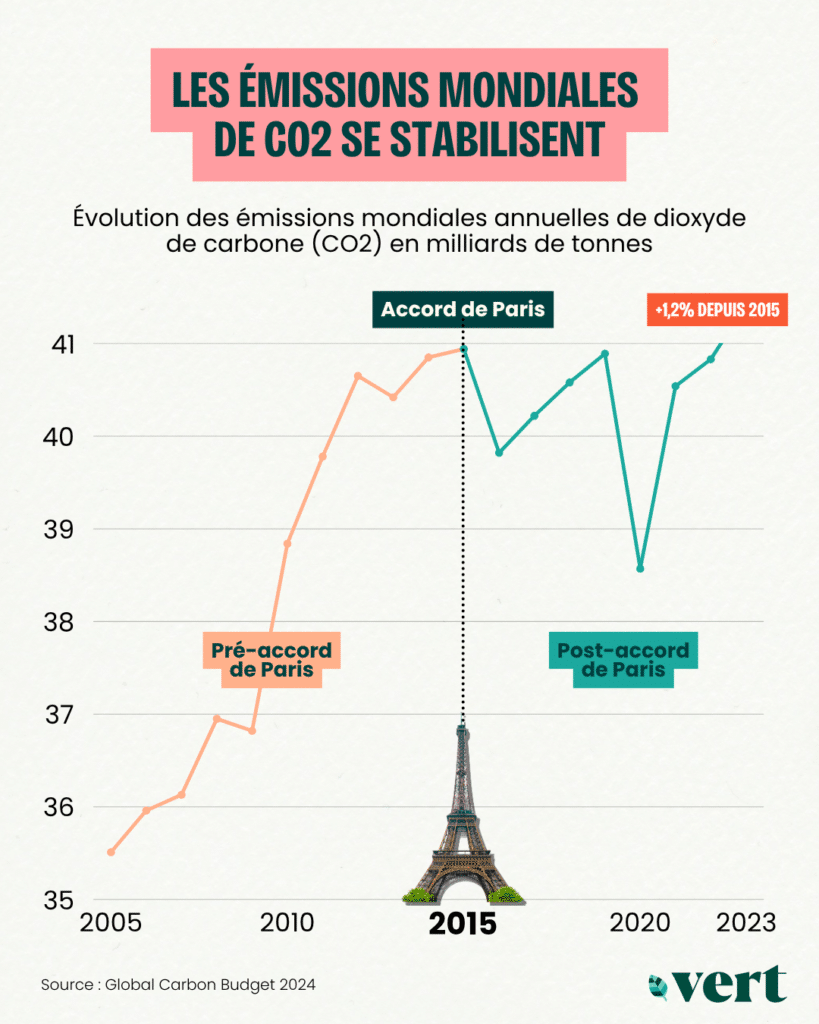

Vers un pic des émissions mondiales

Dix ans après l’Accord de Paris, les émissions annuelles de dioxyde de carbone (y compris celles liées au changement d’affectation des terres/forêts) sont en voie de stabilisation. Elles n’ont augmenté que de 1,2% depuis 2015, alors qu’elles avaient progressé de 15% entre 2005 et 2014. Autre signal fort : au premier semestre 2025, la Chine – qui représente à elle seule 30% des émissions mondiales – a enregistré la première baisse de ses émissions de son histoire (-1% sur 12 mois glissants).

Pour espérer conserver un climat vivable, les émissions mondiales doivent décliner franchement. D’après le Programme des Nations unies pour l’environnement, les feuilles de route climatiques des États entraîneront au mieux une baisse des émissions de 15% en 2035 (par rapport à 2019). Il faudrait atteindre -55% pour rester sous le seuil de 1,5°C de réchauffement à horizon 2100.

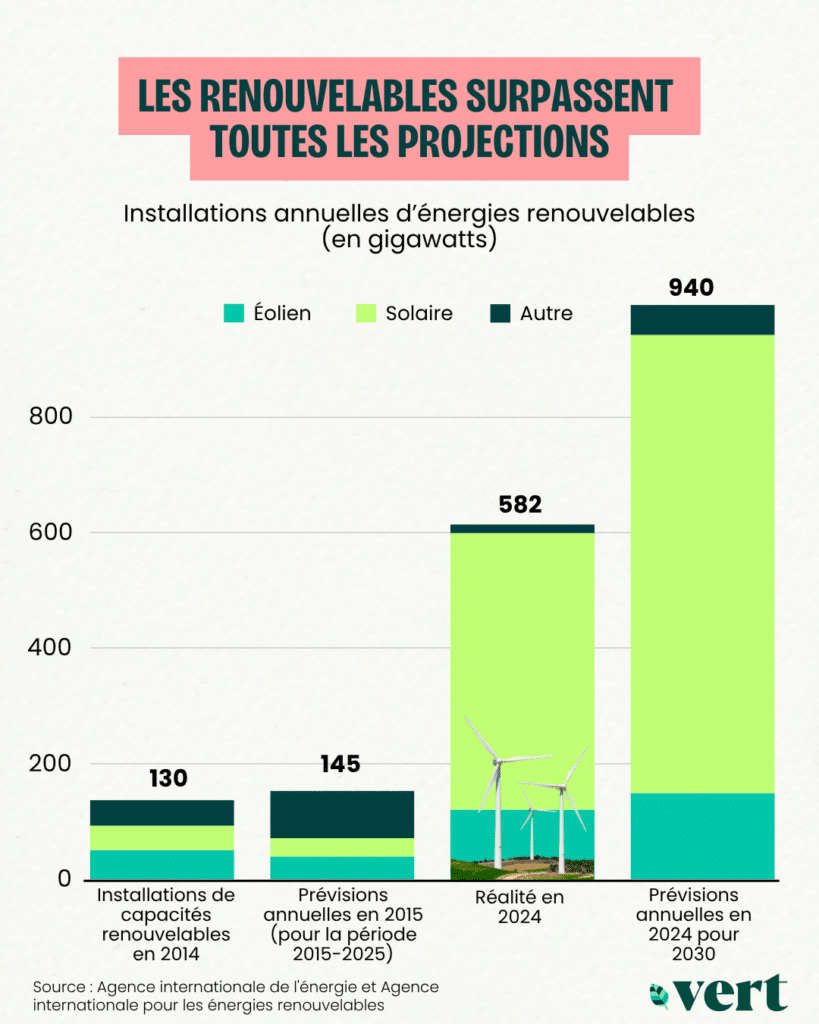

Les énergies renouvelables surpassent toutes les projections

En dix ans, les énergies renouvelables ont connu une croissance exponentielle, bien au-delà des projections. Au premier semestre 2025, les énergies décarbonées (renouvelables et nucléaire) ont même détrôné le charbon en fournissant 41% de l’électricité mondiale, selon l’institut Ember. Et plus de 90% des nouvelles installations de production d’électricité sont d’origine solaire et éolienne.

Malgré cela, la consommation et la production d’énergies fossiles continuent de croître. Pour conserver un climat vivable, plus aucune installation d’énergie fossile ne devrait être mise en service et les centrales existantes devraient fermer de façon prématurée, rappelle le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec, notre article).

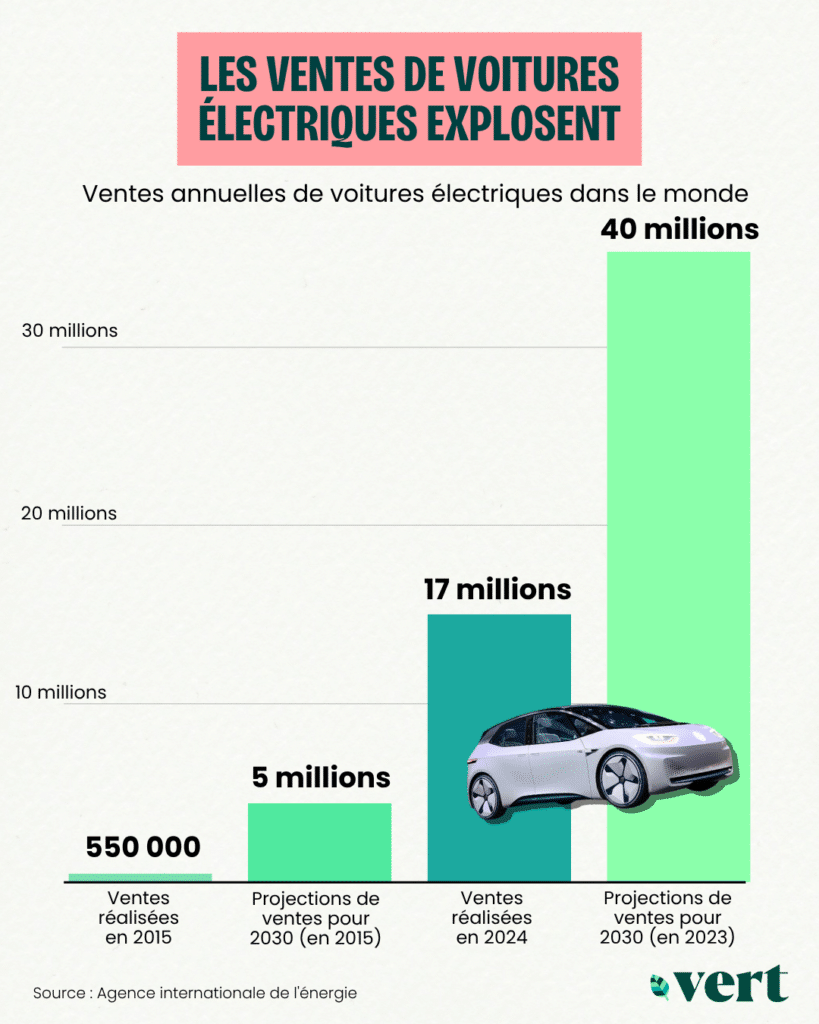

Transport : l’électrique se généralise

Tout comme le déploiement des énergies renouvelables, l’indispensable électrification des transports va plus vite que prévu. Aujourd’hui, une voiture sur cinq vendue dans le monde est électrique, contre une sur cent en 2015. En Chine, c’est même une sur deux et la Norvège a presque totalement banni les véhicules thermiques neufs, rappelle l’Agence internationale de l’énergie.

Toutefois, ces importants progrès techniques ne suffisent pas à compenser l’alourdissement généralisé des véhicules – qui nécessitent toujours plus d’énergie pour se déplacer – et l’allongement des distances parcourues. Surtout, l’explosion du trafic aérien menace d’annuler tous les progrès du secteur. En France, les transports constituent le seul secteur dont les émissions continuent d’augmenter. Le transport aérien a notamment enregistré une hausse de ses émissions de plus d’un tiers entre 1994 et 2019, selon l’Ademe.

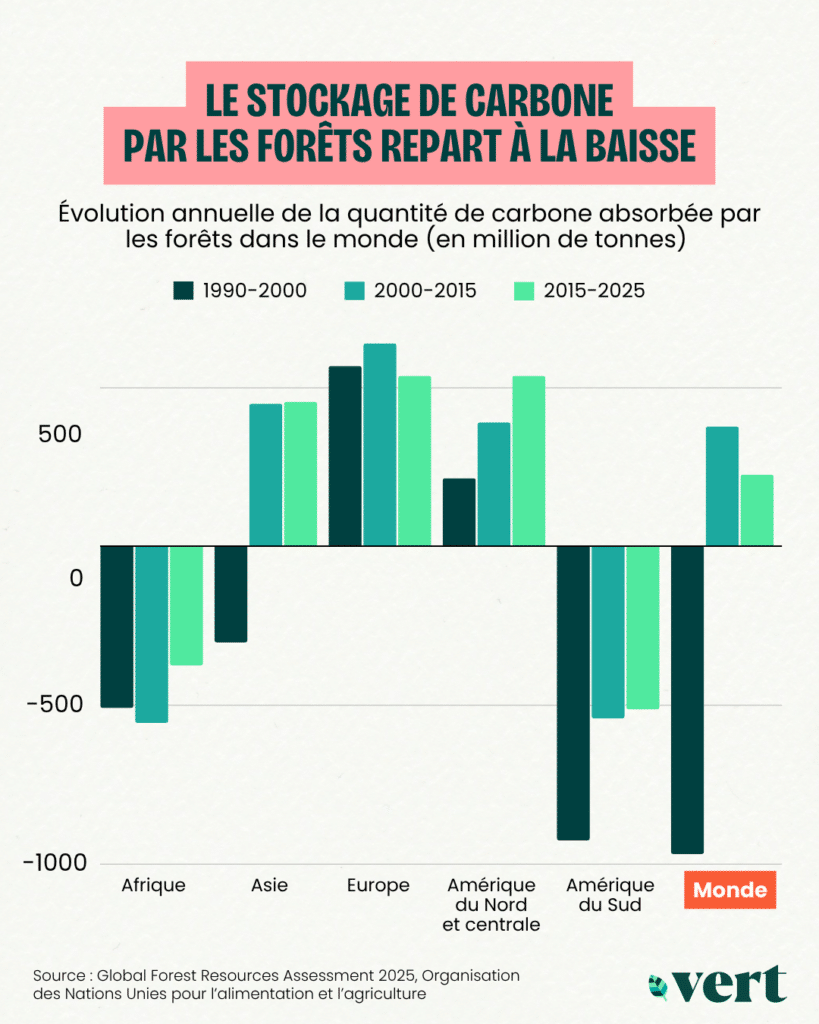

La déforestation recule

La déforestation, qui cause à elle seule 12% des émissions de CO2 mondiales, est en reflux depuis plusieurs années. Le rythme a été presque divisé par deux entre la décennie 1990-2000 (18 millions d’hectares par an) et la décennie 2015-2025 (11 millions d’hectares par an). En 2024, la déforestation de l’Amazonie brésilienne est même tombée à son plus bas niveau depuis neuf ans (-50% par rapport à 2021) sous l’impulsion du président Lula.

La situation demeure toutefois alarmante, en particulier au Brésil. Sur la période 2015-2025, le pays a concentré 70% de la «perte nette» mondiale de forêts à lui tout seul (c’est-à-dire en tenant compte des plantations de forêts). L’Amazonie brésilienne s’approche d’un point de non-retour : elle émet désormais plus de CO2 qu’elle n’en absorbe et pourrait se transformer rapidement en un écosystème de type savane (notre article). En outre, si l’agriculture est historiquement la principale cause de déforestation, le changement climatique produit de plus en plus de ravages en augmentant la fréquence et la gravité des incendies, des sécheresses et autres maladies des arbres. En 2024, les feux sont devenus la première cause de déforestation des forêts tropicales, selon Global Forest Watch.

À lire aussi

-

Déforestation, financements climat… Quels sont les enjeux de la COP30 au Brésil ?

COP et flops. Après trois éditions dans des États autoritaires, le prochain sommet mondial (COP30) sur le climat aura lieu au Brésil du 10 au 21 novembre prochains. Les organisations de la société civile comptent profiter de leur liberté retrouvée, mais les États, eux, viennent avec leur plus mauvaise volonté. -

En première ligne face à la déforestation mais accro au pétrole : qui est Lula, le président du Brésil, pays hôte de la COP30

Forêt s’y mettre. Alors que la conférence mondiale sur le climat s’ouvre lundi au Brésil, le président de gauche se rêve en héraut du climat et prône une déforestation zéro. Pourtant, il défend toujours l’exploitation du pétrole au large de l’Amazonie. Portrait d’un dirigeant pétri de contradictions.