PFAS, pesticides, CVM… La liste des substances qui polluent l’eau potable en France ne cesse de s’allonger à mesure que les techniques de détection progressent. Pourtant, certains composés chimiques, dont la dangerosité est reconnue, passent encore entre les mailles du filet, bénéficiant d’une réglementation et d’une surveillance minimales.

C’est le cas du 1,4-dioxane, un solvant industriel toxique qui inquiète les pouvoirs publics. Mise en lumière en 2016 par une étude américaine, la contamination des milieux aquatiques par ce composé a trouvé un écho en Europe.

En 2021, le 1,4-dioxane a été inscrit sur la liste très restrictive des «substances extrêmement préoccupantes» (SVHC), qui ne compte que 247 molécules sur les 350 000 inventoriées au total sur le continent. Lors d’une campagne d’analyses menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) entre 2020 et 2022, ce polluant a été retrouvé dans près de 10% des réserves d’eau potable testées.

Dreux : une contamination passée sous les radars

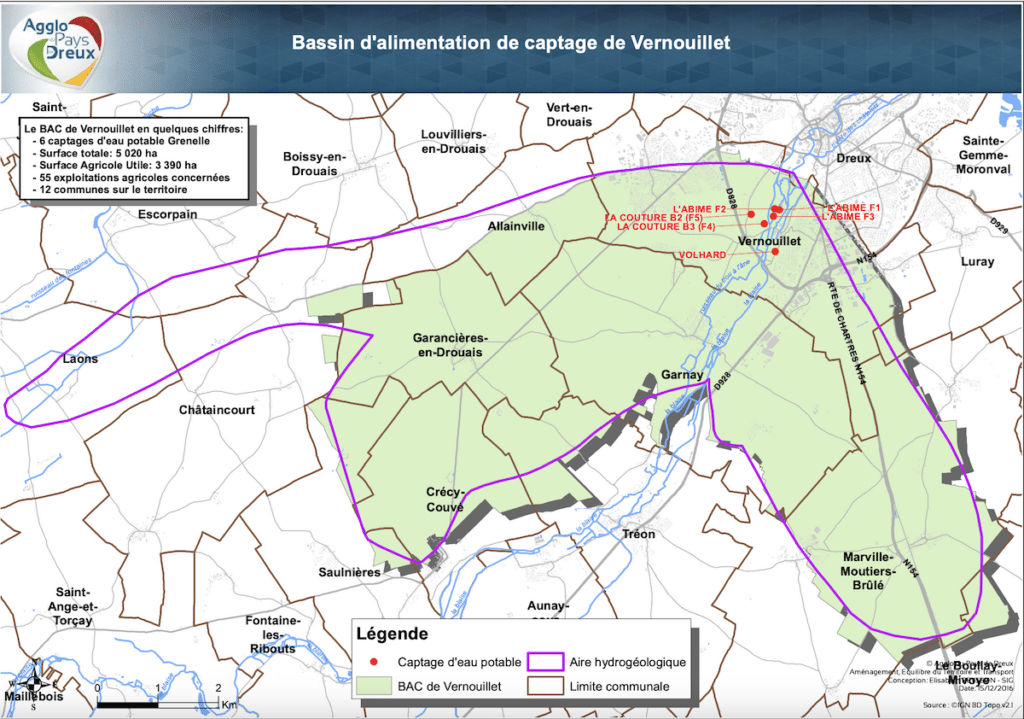

Un secteur semble pourtant avoir échappé à la vigilance des autorités sanitaires : l’agglomération de Dreux, en Eure-et-Loir. En bordure de la deuxième ville du département, la commune de Vernouillet abrite un champ captant composé de six forages, produisant chaque année, en pompant la nappe souterraine, environ quatre millions de mètres cubes d’eau potable. Il alimente les robinets de 12 communes*, Dreux y compris, ce qui représente 50 000 habitant·es, selon les données du ministère de la santé.

En l’absence de toute réglementation, le 1,4-dioxane ne figure pas dans la liste des substances testées au robinet par l’Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre de son contrôle sanitaire. Mais l’Agence de l’eau Seine-Normandie, elle, le mesure directement dans la nappe en certains points du territoire, à des fins de surveillance environnementale. Vert a ainsi découvert, dans la base de données dédiée à la qualité des eaux souterraines ADES, l’existence de neuf analyses du solvant toxique réalisées dans l’un des forages du champ captant de Vernouillet, entre 2021 et 2025.

Les résultats révèlent des concentrations préoccupantes de 1,4-dioxane, comprises entre 2,44 microgrammes par litre (µg/l) et 4,68 µg/l, ce dernier prélèvement datant d’octobre 2022. La moyenne des taux s’établit à 3,30 µg/l. «Là, ça commence à faire beaucoup», confie une source issue du monde de la surveillance des pollutions chimiques dans l’environnement. Et pour cause : lors de son étude publiée en 2023, le maximum détecté par l’Anses dans un captage d’eau potable culminait à 4,8 µg/l, dans les Yvelines, soit à peine plus que la valeur maximale observée à Vernouillet.

Une substance classée cancérogène par l’Europe

À ce jour, il n’existe pas de norme officielle pour le 1,4-dioxane dans l’eau potable en France. La valeur de référence qui prévaut, au nom du principe de précaution, est donc celle établie par l’Agence de protection de l’environnement américaine (Usepa), soit 0,35 µg/l. Ce seuil «correspond à un risque cancérigène théorique très faible sur la durée de vie, mais n’a pas de statut réglementaire», précise l’ARS Centre-Val de Loire, contactée par Vert.

«Le 1,4-dioxane présente un risque inacceptable pour la santé humaine», a estimé l’Usepa en novembre 2024, à l’issue d’une évaluation poussée de cette substance, pointant principalement une toxicité pour le foie et des «effets indésirables» sur la muqueuse du nez en raison d’inhalations. «Nous avons des preuves de cancérogénicité dans les études animales. Mais les études sur l’humain restent limitées», complète Nicole Deziel, professeure associée en épidémiologie environnementale à l’université de Yale (États-Unis). Si le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) estime que le 1,4-dioxane est un «cancérogène possible», l’Union européenne l’a, elle, classé comme «cancérogène avéré» en 2021.

«Aucun risque», d’après l’agglomération de Dreux

Lorsque Vert a joint la communauté d’agglomération du Pays de Dreux – qui a la compétence sur la qualité de l’eau potable – pour évoquer cette contamination au 1,4-dioxane, la première réponse a été étonnante : «Personne dans les services n’a entendu parler de ça», nous a-t-on dit lors d’un échange téléphonique. La collectivité n’aurait-elle pas été informée ? Questionnée à ce sujet, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, à l’origine des analyses, n’a pas répondu.

L’ARS, de son côté, indique : «Les analyses réalisées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie relèvent du suivi environnemental. […] Ce dispositif vise à apprécier l’état chimique global des nappes phréatiques et n’a pas de finalité d’alerte sanitaire immédiate. Nous n’avons pas été destinataires, à ce jour, d’informations officielles indiquant une situation nécessitant une mesure sanitaire particulière.»

Dans un e-mail, l’agglomération de Dreux précise : «Ce forage [celui où la contamination est avérée, NDLR] n’est quasiment plus exploité. En 2024, il n’a représenté que 0,3% des volumes totaux prélevés pour la production d’eau potable. Il n’y a donc aucun risque de trouver du 1,4-dioxane en quantité dans l’eau distribuée aux abonnés, qui répond aux normes.»

Des inconnues subsistent

Cette réponse omet toutefois de mentionner une inconnue majeure : aucun des cinq autres forages, situés à une distance de 500 à 700 mètres, n’a fait l’objet d’analyses visant à vérifier la présence de 1,4-dioxane, comme nous l’a confirmé la communauté d’agglomération du Pays de Dreux. Or, «le 1,4-dioxane est très persistant dans les nappes et infiniment soluble dans l’eau, ce qui le rend particulièrement mobile. Il n’est pas rare de le voir, une fois émis dans l’environnement, se déplacer sur des kilomètres», alerte Thomas Mohr, hydrogéologue américain et spécialiste internationalement reconnu du 1,4-dioxane, auquel il a consacré un livre.

«Si des éléments nouveaux le justifiaient, des analyses ciblées pourraient être réalisées afin de vérifier la qualité de l’eau distribuée», fait savoir l’ARS. «C’est une molécule dont on ne se défait pas avec des méthodes de traitement traditionnelles. La seule qui ait montré son efficacité est le procédé d’oxydation avancée, et ça coûte très cher», conclut Thomas Mohr.

«C’est toujours la même chose, on nous dit qu’on fait tous les contrôles mais, forcément, on ne voit pas tout, réagit François Bordes, président de la Fédération environnement Eure-et-Loir (FEEL). On a joué aux apprentis sorciers pendant des décennies, comment va-t-on faire marche arrière ? On essaie de tout résoudre par les normes et la réglementation, mais la solution de fond passe par la transformation des modes de vie.»

D’anciens sites pollués impliqués dans la contamination ?

Alors, d’où vient cette pollution ? Comme souvent dans ce genre de cas, seule une étude poussée – portant sur le fonctionnement de la nappe, un recensement des usages du 1,4-dioxane dans le secteur et des analyses complémentaires – permettra de répondre avec précision à cette question. D’autant que cette molécule peut aujourd’hui se retrouver «dans toute une gamme de produits, notamment de soin, comme les gels douche ou les shampoings», note Nicole Deziel. Dans son rapport de 2023, l’Anses mentionne également un usage de ce solvant dans l’industrie pharmaceutique, textile, papetière et pour la production de peintures ou de vernis.

Au vu du contexte local, une hypothèse se dégage. Historiquement, le 1,4-dioxane était utilisé comme additif, dans certains procédés industriels, visant à stabiliser chimiquement des solvants chlorés. «Il était ajouté au trichloroéthylène [TCE] ou au 1,1,1-trichloroéthane [TCA]. Les pollutions au 1,4-dioxane sont régulièrement associées à ces substances», relève Thomas Mohr.

En remontant la trace de ces deux solvants chlorés sur le registre des sols pollués (Basol), il apparaît que plusieurs sites ont, par le passé, engendré une pollution des eaux souterraines à ces composés. Dans un rayon de trois kilomètres, on trouve une ancienne usine de fabrication de pièces pour l’industrie automobile, une décharge et un atelier de traitement de métaux situé à seulement un kilomètre en amont hydraulique du captage d’eau potable. D’après les résultats d’analyse enregistrés dans la base de données ADES, la présence de TCE et de TCA est avérée dans plusieurs forages du champ captant de Vernouillet, à des taux qui restent néanmoins inférieurs aux normes.

*Liste des villes alimentées en eau potable par le champ captant de Vernouillet : Dreux, Vernouillet, Sainte-Gemme-Moronval, Garancières-en-Drouais, Garnay, Luray, Crécy-Couvé, Tréon, Marville-Moutiers-Brûlé, Le Boullay-Thierry, Aunay-sous-Crécy et Saulnières

À lire aussi

-

«La confiance est rompue» : un document prouve que l’État était au courant depuis 2008 de la pollution de l’eau aux PFAS dans l’Oise

Se voiler la PFAS. Après avoir bu de l’eau contaminée aux «polluants éternels», des habitant·es du sud de l’Oise ont retrouvé ces substances toxiques à de hauts niveaux jusque dans leur sang. Une question demeure : qui savait et depuis combien de temps ? Vert a mis la main sur une étude qui montre que l’État est au courant de la contamination aux PFAS de l’un des captages d’eau potable du secteur depuis 2008. -

«On a longtemps fermé les yeux» : la contamination de l’eau au CVM sous-estimée dans de nombreuses communes rurales

Du gaz dans l’eau (3/3). L’Orne fait rarement parler de lui. Pourtant, plusieurs communes de ce département doivent actuellement lutter contre une contamination de l’eau potable par le CVM (chlorure de vinyle monomère), un gaz cancérogène pour l’humain qui se niche dans des canalisations. Vert s’est rendu dans une commune affectée par cette pollution invisible.