Plus vert que vert. En Une du dernier hors-série de Géo intitulé « Une planète plus belle, c’est possible ! », paru le 20 avril dernier, cette promesse : un tour du monde des « solutions et expériences crédibles » contre les crises écologiques.

Au fil des 146 pages, on retrouve la recette qui a fait le succès de Géo : de superbes photos, des textes aérés et des reportages au long cours. Ceux-ci sont consacrés aux innovations déployées partout dans le monde pour adapter nos modes de vie à un futur « déjà là », comme le rappelle l’édito de Jean-Luc Coatalem, le rédacteur en chef adjoint.

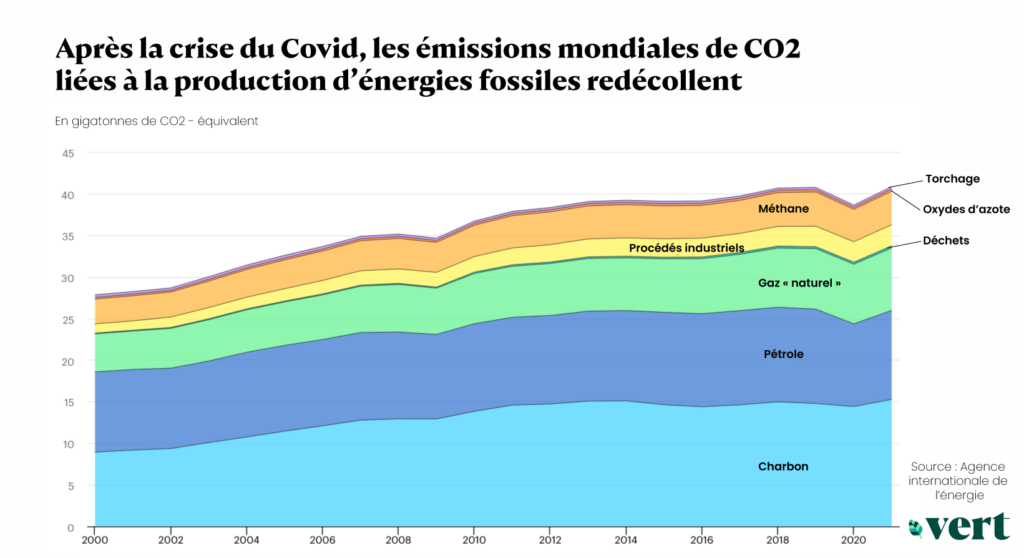

Hélas, malgré ce contenu de qualité, notre attention a été retenue par l’entretien accordé à l’essayiste américain Michael Shellenberger. Autrefois militant écologiste, ce dernier promeut maintenant l’« écomodernisme », idée selon laquelle seul·es la technologie, le progrès et la croissance économique nous sauveront de la crise écologique. Dans l’interview, on peut lire que « les émissions de carbone ont diminué au niveau mondial au cours de la dernière décennie ». Pour prouver ses dires, il prend l’exemple des récentes diminutions constatées en Europe et aux Etats-Unis. Hélas, non, les émissions de carbone ne sont pas en baisse à l’échelle globale.

Ce discours climato-rassuriste repose sur du cherry picking (ou « picorage », une technique qui consiste à se concentrer seulement sur une partie des données qui semble confirmer une théorie) – ici, en s’appuyant sur les seuls pays développés. Si elles ont moins augmenté ces dernières années, les émissions continuent de croître au niveau mondial et ont connu de nouveaux sommets en 2021, d’après les derniers chiffres de l’Agence internationale de l’énergie (notre article). En outre, « depuis 2011, les concentrations en CO2 dans l’atmosphère ont continué d’augmenter pour atteindre des moyennes annuelles de 410 parties par million », peut-on lire dans le dernier rapport du Giec, aggravant toujours davantage la crise climatique.

Shellenberger déclare aussi que le nombre de catastrophes climatiques a chuté d’environ 10 % entre 2000 et 2021. Un calcul à l’emporte-pièce. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), les catastrophes météorologiques sont passées de 3 536 au cours de la décennie 2000-2009, à 3 165 entre 2010 et 2019. Une légère décrue d’une décennie à l’autre, qui ne signifie pas une baisse constante sur 20 ans ; en outre, si le nombre de victimes a décru (notamment en raison de meilleurs systèmes d’alertes, indique l’OMM), les dégâts économiques ont augmenté, en bonne partie sous l’effet des tempêtes extrêmes vouées à s’intensifier en raison de l’emballement du climat. Sur une tendance plus longue, les catastrophes climatiques ont été multipliées par cinq en 50 ans, toujours selon l’organisation. Et il y a un autre phénomène qui croît : les trois quarts des 40 millions de personnes déplacées dans le monde au cours de l’année 2020 l’ont été à cause de catastrophes liées au climat, et ce chiffre a atteint des sommets inégalés en dix ans (Vert).

Le message de l’OMM est à l’exact inverse de celui de Michael Shellenberg : « Les phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes sont en augmentation et leur fréquence et leur sévérité vont s’intensifier dans de nombreuses régions du monde sous l’effet du changement climatique », alerte Petteri Taalas, son secrétaire général.

Aussi, en regardant sciemment le problème par le petit bout de la lorgnette, Michael Shellenberg peut laisser accroire que la situation est sous contrôle quand le Giec vient de sonner l’alerte rouge dans les trois tomes de son sixième rapport parus ces derniers mois (notre dossier).

Cet entretien embarrassant est, qui plus est, signé par une journaliste qui n’existe pas : Anne Farenc est un pseudonyme – ce qui laisse présager que l’article n’a pas fait l’unanimité dans la rédaction.

Notamment interpellée par le rédacteur en chef de Vert sur Twitter le 28 avril et voyant l’indignation croissante des internautes, la rédaction de Géo s’est excusée pour cet entretien « contenant des contrevérités relatives aux émissions mondiales de carbone » : « Ces propos, tenus dans le cadre d’une interview, appartiennent à son auteur, la rédaction de GEO ne les reprend évidemment pas à son compte et n’aurait pas dû les publier », précise le compte Twitter du magazine.

Pour Eric Meyer, le rédacteur en chef de Géo joint par Vert, ces propos ne reflètent pas la position du journal : « cela nous a échappé et nous avons fait amende honorable en reconnaissant publiquement notre erreur », indique-t-il, ajoutant qu’un correctif sera apporté dans le prochain mensuel. S’il justifie l’usage du pseudonyme par la possibilité donnée aux journalistes de signer ainsi leurs articles, il défend tout de même les données avancées par Shellenberger : « ce qu’il dit est fiable, mais non confirmé par le Giec ou “peer reviewed” [validé par d’autres scientifiques, NDLR] : il aurait été nécessaire de le cuisiner un peu plus pour faire apparaître la précision de son raisonnement ».

A-t-on encore le droit à de telles erreurs, en 2022, quand on s’appelle Géo ? Pourquoi choisir de donner la parole à de tels polémistes alors que la communauté scientifique est unanime sur l’urgence de la situation ?

Une fabrique informationnelle à la peine

Initialement conçu comme une traduction française d’un magazine allemand du même nom, Géo est lancé en France en 1979. Le magazine adopte rapidement une ligne éditoriale axée sur la découverte, le voyage dans des lieux inattendus, et fait la part belle à de grandes cartes. En 1995, le tirage dépasse les 560 000 exemplaires chaque mois et Géo s’impose alors comme une marque de presse et une référence du photojournalisme.

Plus de vingt ans plus tard, les chiffres font grise mine : Géo ne vend plus que 125 581 exemplaires par mois (ACPM) . Son audience, forte de 4,2 millions de lecteur·rices en 2012 (Audipresse One), n’est plus que de 3 millions (Médiamétrie) en 2021.

Cette baisse, liée à des bouleversements qui ont touché tous les titres de presse depuis le début des années 2000, s’est accompagnée d’une évolution des conditions de travail. À l’arrivée d’Eric Meyer à la rédaction en chef en 2010, la stratégie éditoriale se traduit par une diversification des supports, une intensification des contraintes de production et un allègement de la rédaction. « Ils ont baissé les effectifs sur le papier, tout en doublant le nombre de numéros à éditer. D’un Géo mensuel de 12 numéros, nous sommes passés à une marque de 28 numéros – 12 Géo et 6 hors-série, ainsi que le développement des Géo histoire et les hors-série associés » explique à Vert Emmanuel Vire, le représentant du personnel, cartographe arrivé dans la rédaction en 1999 et secrétaire général du Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT).

Comme le révélait Arrêt sur images en octobre 2017, les bouleversements induits par ces choix économiques se traduisent par une série de burnouts (surmenages) et par un climat conflictuel au sein de la rédaction. Dans une enquête menée en juillet 2017 par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise, les 28 salarié·es de Géo, Géo Collection, Géo Histoire et Géo Hors-Série décrivent alors une « sale ambiance » et un « climat de déprime » ou « d’isolement » qu’elles et ils imputent largement au management de la rédaction en chef, perçu comme « violent », « directif, scolaire, infantilisant et sans empathie ».

« Une ligne éditoriale peu lisible »

Le rapport d’expertise sur les risques psychosociaux encourus par les salarié·es du magazine (que s’est procuré Vert), réalisé par la coopérative Cedaet pour le CHSCT en janvier 2018, revient en détail sur les effets de ces « pratiques managériales délétères ». La logique de « pouvoir discrétionnaire » de la direction a « raréfié les espaces d’échanges » et ainsi privé les salarié·es « des moyens de réfléchir collectivement à la question de la qualité et d’élaborer de nouvelles règles de métier ».

Dit plus simplement : ces derniers n’ont plus les moyens d’exercer correctement leur métier. La stratégie commerciale de Prisma dicte des conditions de travail et un flou organisationnel qui se traduisent par « une ligne éditoriale peu lisible ou teintée de contradictions », dit alors l’enquête du CHSCT. Conséquence : la rédaction est tiraillée entre son attachement à la qualité d’un magazine à forte valeur symbolique (c’est l’un des magazines fondateurs de Prisma media et il appartient au pôle premium du groupe) et les injonctions de la rédaction en chef qui n’hésite pas, sur le web, à faire de Géo un site de voyage ou à proposer des bons plans qui s’apparentent à une campagne de publicité pour Amazon.

Des contenus orientés

Parmi les éditos écrits par le rédacteur en chef, Eric Meyer, on trouve certaines pépites : on apprend par exemple que la fonte de l’Arctique n’est pas une si mauvaise nouvelle ; on est mis·e en garde contre la tentation d’« idolâtrer » le vélo ; autant de textes (comme ici, là ou là encore) qui défendent une foi inébranlable en l’Homme et sa capacité d’innovation technologique.

Lors des assises du journalisme de Tours, grand raout de la profession, dont l’édition 2021 fut consacrée au traitement médiatique des crises écologiques, Eric Meyer a pu exprimer plus en détail son positionnement intellectuel : lors d’une conférence organisée sur la thématique « fake news, climat et pandémie », le rédacteur en chef de Géo prend la parole : « dans certains pays du Nord, on observe un début de décorrélation entre les émissions de CO2 et le PIB [Produit intérieur brut] : philosophiquement on ne peut pas aller vers la décroissance et demander aux gens de ne pas prendre l’avion ». Ses confrères et consoeurs ne manquent pas alors de qualifier ses affirmations de fake news. Pour espérer contenir le réchauffement sous les 2°C, le trafic aérien devra forcément décroître, avait révélé une étude du Shift project et de Supaéro Décarbo. Le progrès ne suffira pas, alors que les technologies de décarbonation du secteur ne sont absolument pas matures.

Par ailleurs, un « début de décorrélation […] dans certains pays » ne signifie pas que l’on puisse, à l’échelle mondiale et dans des délais compatibles avec la crise climatique, dissocier croissance et émissions de CO2. En outre, l’histoire récente a montré l’exact inverse. En 2021, le recouplage est total : les 5,9% de croissance mondiale se sont accompagnés d’une hausse des émissions de 6%, selon l’Agence internationale de l’énergie.

« No fake science »

Sur France 3 le même jour, Eric Meyer explique pourquoi il ne sert à rien de dire que la Terre brûle, que les océans s’acidifient, que les forêts disparaissent : « je ne suis pas sur cette ligne : dans notre jeunesse on détestait entendre nos parents parler de la guerre froide ou de la Seconde Guerre mondiale, et bien là c’est pareil, c’est de la culpabilisation […] il ne faut pas se contenter d’un message rapide qui dit que c’est foutu ».

Pour qui a lu Les gardiens de la raison (de Stéphane Foucart, Stéphane Horel et Sylvain Laurens), ce type de propos relève d’une vision du monde selon laquelle la science n’est plus un moyen d’émancipation par le savoir, mais un instrument qui, au service de la croissance et du progrès, dissipe la peur des événements futurs et permet à l’innovation de se perpétuer.

Catherine Segal, la rédactrice en chef adjointe de Géo, nommée à ce poste en 2012 par Eric Meyer, s’inscrit dans cette approche : sur son profil Twitter, elle se revendique clairement du mouvement #nofakescience. Ce dernier a été lancé en 2019 pour défendre la « bonne science » – traduction de sound science, par opposition à l’« obscurantisme » des junk sciences. Sous couvert de véracité scientifique, ses partisan·es se font régulièrement les avocat·es des pesticides ou des OGM. Le jour où l’entretien de Shellenberger a fait l’objet d’une indignation sur la toile, elle a plaidé une erreur de traduction ou de formulation. Pourtant, certain·es avaient prévenu, dès le départ, que cet entretien serait problématique.

Un « technosolutionnisme béat »

Au sein de la rédaction de Géo, hormis Emmanuel Vire, protégé par son engagement syndical, personne ne veut témoigner à visage découvert. On reconnaît néanmoins que ces éditos font souvent rire (jaune) pour leur « technosolutionnisme béat ». On sait quelles sont les « idées nauséabondes » (sic) de la rédaction en chef et beaucoup s’en accommodent : depuis le temps, elles et ils s’y sont fait·es et passent outre afin de continuer à faire vivre le titre et en assurer la réputation. Plusieurs reportages ont d’ailleurs été couronnés de succès et de prix (ici ou là) et beaucoup louent la qualité du travail effectué par les chef·fes de service.

Pour Olivier Goujon, journaliste auteur de Ces cons de journalistes (Max Milo Editions), joint par Vert : « la posture de la rédaction en chef de Géo est corollaire du néolibéralisme : ce relativisme est à la mode, cela permet de noyer le poisson, de brouiller les pistes et élargir l’audience ». Eric Meyer, lui, se dit « ni écomodernisme, ni décroissantiste », mais « pragmatique et apolitique ». La lutte contre la crise climatique est-elle réellement hors du champ politique ?

La petite équipe de ce vieux titre fait de son mieux malgré les circonstances. D’ailleurs, l’ambiance au travail ne s’est pas améliorée depuis du rachat du groupe Prisma par Vivendi, contrôlée par le milliardaire Vincent Bolloré, au printemps 2021 : « Sur 400 titulaires de la carte de presse au sein de Prisma media, 60 journalistes ont déjà quitté le groupe ; la direction prévoit un total de 140 départs d’ici à la fin de l’année », a ainsi expliqué Emmanuel Vire il y a quelques semaines devant la commission d’enquête sénatoriale sur la concentration des médias en France. S’il indique que « les journalistes partent moins par peur d’une “zemmourisation” des esprits que par la dégradation de leurs conditions de travail », certain·es ont, depuis la reprise par Vivendi, plus de mal à proposer leurs sujets. « Pas de censure, note un journaliste, mais une validation plus difficile avec des justifications à fournir plus nombreuses qu’avant : aujourd’hui, s’appuyer sur le rapport du Giec ne suffit plus ».

En attendant, au milieu des reportages du dernier hors-série, on trouve un article pro-nucléaire rédigé par… le responsable des contenus de chez Thales – leader mondial des hautes technologies utilisées, comme indiqué sur leur site, dans cinq grands marchés « vitaux pour le fonctionnement de nos sociétés : identité et sécurité numériques, défense, aéronautique, espace, et transport ». Apolitique, on vous dit.

À lire aussi

-

Détours, le média de Canal+ et Seat qui mêle sans vergogne journalisme et publicité

Fruit d’un partenariat entre Canal+ et Seat, le média Détours, spécialisé dans les mobilités, n’hésite pas à faire la promotion de la marque automobile au milieu de contenus éditoriaux. S’il n’est pas illégal, ce mélange des genres est très discutable sur le plan déontologique. -

L’inquiétant traitement médiatique de la sortie du rapport du Giec

Lundi, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié un rapport consacré aux conséquences du réchauffement climatique. Cela aurait dû être une bombe médiatique, ça n'a même pas eu l'effet d'un pétard mouillé.