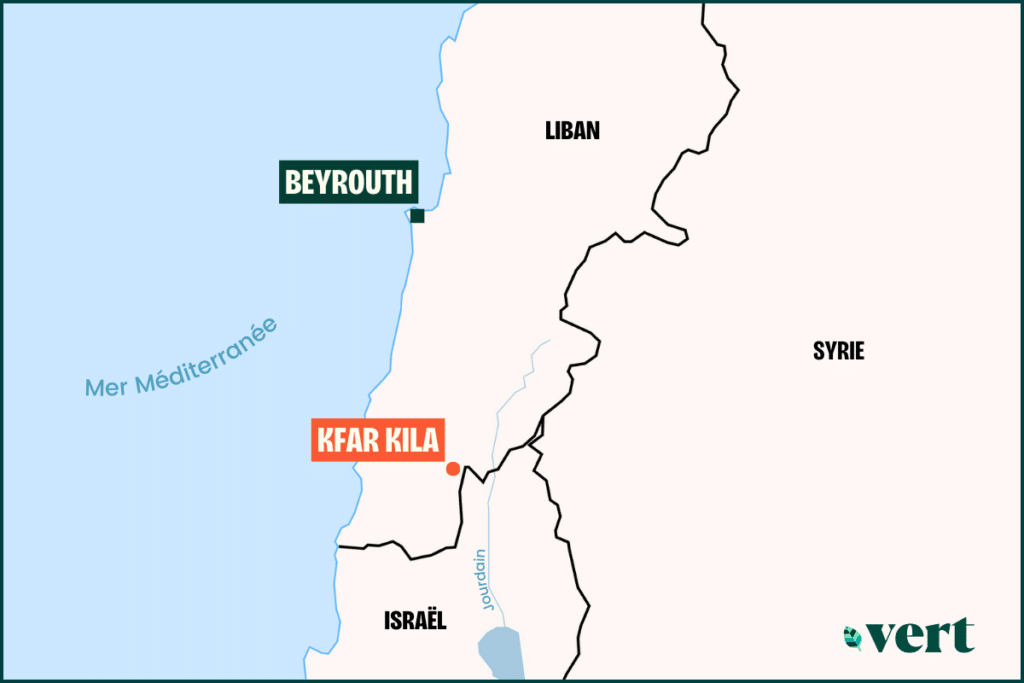

Ali Hammoud Chit enjambe les décombres de sa vie d’avant-guerre. Sa maison de plusieurs étages, à Kfar Kila – près de la frontière avec Israël –, a été ravagée par les bombardements israéliens. «Non, on ne peut pas vivre ailleurs, explique le père de famille. Est-ce qu’il y aura une autre guerre ? Peut-être, nous sommes habitués.» Selon les autorités, son village a été détruit à 90% pendant la guerre – et même après, lorsque la zone était occupée par l’armée israélienne. Au total, 57 personnes sont décédées ici entre le 8 octobre 2023 et le 25 mars 2025.

À l’origine de cette guerre, le soutien du Hezbollah libanais (parti politique chiite doté d’une puissante milice) au Hamas. Dans la foulée du massacre du 7-Octobre, qui a fait au moins 1 200 morts dans l’État hébreu, le Hezbollah a ouvert un front contre Israël au Liban. Des mois de combats s’en sont suivis, avec des bombardements cantonnés au sud et à l’ouest du Liban, et quelques frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale.

À la mi-septembre, Israël a mené une attaque de grande ampleur en utilisant des talkies-walkies piégés, tuant et blessant des dizaines de personnes. L’armée israélienne a ensuite intensifié ses frappes sur le sud du Liban – à partir du 23 septembre –, et sur la banlieue sud de Beyrouth, plongeant le pays dans une guerre totale.

Un cessez-le-feu a fini par entrer en vigueur le 27 novembre, mais cette trêve a été violée plus de 1 500 fois par Israël, selon un décompte du média indépendant libanais Megaphone. Cette trève s’est terminée à la mi-février, les troupes israéliennes indiquant leur retrait «officiel» du Liban. Mais, en réalité, les soldats ne se sont pas retirés entièrement : ils sont restés installés à cinq positions le long de la frontière, côté libanais.

Au total, depuis le 8 octobre 2023, cette guerre a fait plus de 4 000 morts et 16 000 blessés (127 personnes ont été tuées au Liban depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 27 novembre, selon un décompte du quotidien L’Orient-le-Jour).

Dès le 1er mars – soit dix jours après le retrait «officiel» des troupes israéliennes – le père de famille de 42 ans, Ali Hammoud Chit, est venu rebâtir sa maison. «Ici, c’est la chambre ; là, la salle de bains ; ici, le salon ; et là, la véranda», explique-t-il, un large sourire aux lèvres. Il sait que tous ses efforts pourraient être réduits à néant en l’espace de quelques secondes. Au cours des dernières semaines – en dépit du cessez-le-feu –, l’armée israélienne a frappé cette région a de multiples reprises, tuant plusieurs civils.

L’homme tend le regard de l’autre côté de la route : une colline surplombe Kfar Kila. Un long et imposant mur de béton, construit par l’armée de l’État hébreu, sépare le village du reste de la Palestine occupée. Ali Hammoud Chit descend de ce qui sera bientôt sa terrasse et enjambe un amas de ferraille, de bois et de béton. L’habitant a conscience de la dangerosité de ces débris. «Nous faisons ce que nous pouvons pour nous protéger», lâche-t-il, désabusé. Hadi Awada, agriculteur biologique à Kfar Kila, s’inquiète lui aussi : «Les matières comme le fer ou l’aluminium, les gens les revendent déjà. Mais pour les autres déchets comme les pierres, nous craignons que cela soit pollué avec des matières toxiques.»

Derrière la maison d’Ali, des chevaux broutent l’herbe dans un pré verdoyant, tacheté de petites fleurs jaunes. La route qui passe au milieu de la ville a été complètement dégagée. Près d’une station essence, un groupe d’hommes discute. Un drone israélien bourdonne près des bâtiments en ruines. «Nous avons prévu de stocker les gravats dans des terrains désignés afin de les recycler plus tard. Nous devons suivre des normes environnementales strictes définies par le ministère de l’environnement», indique le maire de Kfar Kila, Hassan Chit, qui explique craindre la pollution venant des bombardements et du phosphore blanc. Ce dernier espère que des analyses des gravats seront réalisées prochainement pour évaluer le niveau exact de pollution. Si, ici, le maire affirme que les déchets de la guerre seront acheminés et gérés d’une manière responsable, ailleurs, la crainte de les voir entreposés sans aucun respect pour l’environnement est très présente.

Des millions de tonnes de déchets

«Je pense que notre plus gros défi est d’éviter les désastres précédents, comme en 2006 [cette année-là, une guerre avait éclaté entre Israël et le Hezbollah, elle avait duré 33 jours, NDLR]. Les débris avaient été, pour la grande majorité, déposés en deux piles près de l’aéroport et ils sont restés là-bas pendant au moins dix ans, avec des fuites dans le sol et dans la mer Méditerranée», explique Issam Srour, professeur à l’Université américaine de Beyrouth (AUB) et spécialiste de la gestion des déchets de construction et de démolition.

Début décembre, le ministre des travaux public, Ali Hamiyé, avait indiqué vouloir mettre des débris de la guerre dans les décharges ou sur le domaine public, et en utiliser une partie pour le remblai de la côte, comme cela avait déjà été fait après la guerre civile et la guerre de 2006, qui avait généré six millions de tonnes de débris.

Selon une estimation de la Banque mondiale de novembre 2024, la guerre de 2023 à 2024 a généré entre 50 et 100 millions de tonnes de déchets. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) estime à deux à quatre millions de tonnes les gravats dans la banlieue sud de Beyrouth, bombardée de manière ponctuelle entre le 8 octobre 2023 et septembre 2024 – puis quasi quotidiennement entre septembre et novembre 2024. «Les forces israéliennes ont employé une stratégie d’urbicide, détruisant des quartiers entiers par des bombardements et le placement d’explosifs», indiquent les auteurs du rapport du CNRS.

«Du point de vue géographique aussi, c’est différent. En 2006, la plupart des déchets étaient concentrés dans la banlieue de Beyrouth. Maintenant, c’est aussi dans le sud, où une centaine de villages ont été écrasés. La situation est beaucoup plus grave», continue le spécialiste de la gestion des déchets. Pour l’heure, selon l’Orient-le-Jour, les déchets de la banlieue sud et du sud du Mont-Liban sont envoyés temporairement dans la décharge de Jdeidé, en périphérie de Beyrouth. Ils seront acheminés vers la décharge de Costa Brava, située sur la côte, au sud de Beyrouth, quand les travaux d’agrandissement de ce site seront terminés. Nos demandes d’interviews au gouvernement à ce sujet sont restées sans réponse.

Manque de vision globale

Depuis plusieurs mois, activistes et scientifiques documentent l’impact environnemental de cette guerre au Liban. Elles et ils soulignent le manque de préparation et de vision politique pour venir en aide aux habitant·es et enclencher un processus de reconstruction et de réhabilitation durable. Les circulaires émises par le gouvernement pour la gestion des gravats précisent qu’elle doit être réalisée dans le respect des normes environnementales. «Nous ne sommes pas certains que les entreprises se conformeront à ces normes, car il n’existe pas de mécanisme clair de suivi garantissant un tri et un recyclage efficaces, pose Yara Khalek, chercheuse en urbanisme pour l’organisation Public works studio. Les principes de tri et de recyclage constituent peut-être un bon point de départ, mais le véritable problème réside dans l’absence d’une stratégie nationale claire. Nous ne disposons que d’anciennes circulaires ministérielles, et leur mise en œuvre se fait sans cadre précis ni répartition des responsabilités.»

Les organismes de défense de l’environnement et les scientifiques ont lancé une pétition pour demander une gestion claire et efficace des décombres et proposer des solutions : analyses des déchets, tri, dépôt temporaire dans des endroits où ils ne seront pas nuisibles ni pour la santé, ni pour l’environnement, création d’emplois locaux et développement de nouvelles technologies, entre autres. «Il faut que la politique de reconstruction améliore les conditions de vie de tout le monde, pour les générations à venir. On ne reconstruit pas selon un budget. À mon avis, on doit adapter un budget à nos besoins», explique Antoine Kallab, directeur associé du Centre de conservation de la nature, à l’Université Américaine de Beyrouth (AUB).

Dans la banlieue sud de Beyrouth, comme dans les villages du sud du Liban, chacun essaie de s’organiser pour déblayer les débris, effacer les traces de cette nouvelle guerre. «Le recyclage et la réutilisation de ces déchets peuvent soutenir une reconstruction durable, car les communautés locales, les autorités gouvernementales et les experts travailleront pour restaurer à la fois l’environnement et l’économie», souligne Hisham Younes, président de l’association les Green southerners.

C’est aussi l’approche que défend l’ingénieur et directeur de l’entreprise South for construction, Riad Al-Assaad. «Il faut recycler les débris au niveau local, leur donner de la valeur et faire participer les habitant·es dans ce processus. Pour ramener de la vie dans un village, il ne suffit pas seulement de ramener des cartons : il faut penser à tous les autres aspects comme les activités, l’agriculture…», insiste l’entrepreneur. Ce dernier a démarré un projet de recyclage des gravats, en partenariat avec l’UAB. «Nous allons tout concasser et voir quel pourcentage nous pouvons réutiliser, par exemple, dans l’industrie du ciment», ajoute-t-il.

La menace invisible des métaux lourds

D’après le chercheur et directeur des Laboratoires pour l’environnement, l’agriculture et l’alimentation à l’UAB, Mohamad Abiad, le plus inquiétant reste la pollution liée aux métaux lourds, qui se trouvent dans les bombes ou dans ce qui a été détruit. «S’ils ne sont pas gérés correctement, les déchets de panneaux solaires et de batteries pourraient entraîner une crise toxique à long terme. Des métaux lourds comme le plomb, le cadmium et le lithium peuvent persister pendant des siècles, contaminant l’eau, le sol et l’air», explique le chercheur.

La reconstruction demandera du temps, et de l’argent. Dans les ruines, les habitant·es tentent de retrouver leur vie d’avant, entre les murs tombés, les vies arrachées, les arbres déracinés et les traces laissées par les militaires israéliens. À Kfar Kila, Ali Hammoud Chit continue de construire son futur, brique par brique. En marchant dans la terre marquée par les chenilles de bulldozer, l’homme soupire : «Ici, il y avait de grands oliviers, centenaires ou plus : ils ont tout déraciné, tout brisé». Auprès de lui, Jamal, le dromadaire de ses grands-parents, rumine le peu d’herbe qu’il a trouvé dans la terre retournée. Parmi les bêtes d’Ali, il est l’unique survivant des bombardements israéliens.

À lire aussi

-

Oliviers détruits, terres souillées pour des années… Au Liban, les bombardements israéliens ravagent vies et environnement

Depuis un an que la guerre sévit au Liban, les bombardements israéliens incessants ont tué près de 3 000 personnes et en ont conduit 1,3 million à l’exil forcé. Outre un lourd bilan humain, cette guerre a saccagé et souillé pour longtemps des espaces naturels et des terres agricoles. Reportage dans la vallée de la Bekaa, à l’est du Liban. -

«La guerre a rendu la terre stérile» : après la chute de Bachar Al-Assad, la Syrie se relève au milieu des ruines et des champs dévastés

L’environnement a payé un lourd tribut pendant la guerre civile syrienne, entre 2011 et 2024, qui a fait plus d’un demi-million de morts et plus de six millions de personnes réfugiées. Aujourd’hui, les agriculteur·ices tentent de retrouver un semblant de vie et de restaurer leurs cultures, face au défi d’une paix durable.