«C’est une odeur d’huile de lin, ou de miel… étonnamment, ça sent plutôt bon !» Accroupi sur la berge du ruisseau de la Vézone (Orne), Bastien Thomas hume de petites crottes posées sur un rocher. Les morceaux d’arêtes et de vertèbres de poissons retrouvés à l’intérieur ne laissent aucune place au doute : une loutre est passée par là.

Un peu plus loin, des empreintes de pattes, reconnaissables à leurs cinq doigts palmés, et des images capturées par un piège photographique, viennent confirmer le passage du très discret animal. «Elle a adopté un mode de vie nocturne par la force des choses, du fait du dérangement des activités humaines», explique Bastien Thomas, qui suit l’espèce depuis une quinzaine d’années au sein du Groupe mammalogique normand (GMN).

De l’éradication au retour en force

«La loutre est en haut de la chaîne alimentaire, elle joue un rôle de régulateur des rivières», souligne le naturaliste. Lutra lutra (son nom savant) contribue à l’équilibre de l’écosystème en se nourrissant principalement de poissons, d’amphibiens, de crustacés ou de rongeurs. Elle mange certaines espèces invasives qui déstabilisent la vie des cours d’eau, à l’image de l’écrevisse américaine, dont on retrouve régulièrement des restes dans les crottes de loutre (aussi appelées épreintes).

Ironie du sort, Bastien Thomas n’a jamais eu la chance d’observer directement le fameux mammifère. Il y a encore quelque temps, trouver des traces de sa présence dans les rivières normandes était exceptionnel : «Elle avait probablement disparu de la région, même si des populations relictuelles ont pu survivre dans certains bassins», détaille-t-il.

Du fait de son appétit pour les poissons, la loutre d’Europe a longtemps été considérée comme un animal nuisible qui vidait les rivières. Additionné à l’intérêt que représentait sa fourrure douce et étanche, ce préjugé infondé lui a valu d’être massivement traquée, à coups de pièges à mâchoire et de primes de capture. Au point de quasiment disparaître du territoire français au milieu du 20ème siècle.

Mais, depuis quelques décennies, tout change. La chasse à la loutre a été interdite en 1972, puis l’espèce a été protégée à partir de 1981. Lentement, mais sûrement, les derniers noyaux de population restants – situés dans le Massif central, en Bretagne et le long de la façade Atlantique – se sont reconstitués, rejoints et étendus.

«On a commencé à voir les premiers signes de recolonisation à partir des années 1990, puis la dynamique s’est accélérée dans les années 2000, jusqu’à aujourd’hui, où ça explose», relate Simon Lacombe, chercheur en écologie des populations au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) de Montpellier (Hérault).

«C’est un animal important pour le grand public»

D’après la première grande synthèse sur l’état de la population française de Lutra lutra, publiée en avril dernier, la surface occupée par l’animal a augmenté de 40% entre 2009 et 2023. Une progression qui peut être liée à l’arrêt de la pression de la chasse, et à l’amélioration de l’état de certains cours d’eau, estime Simon Lacombe, qui a participé à l’étude.

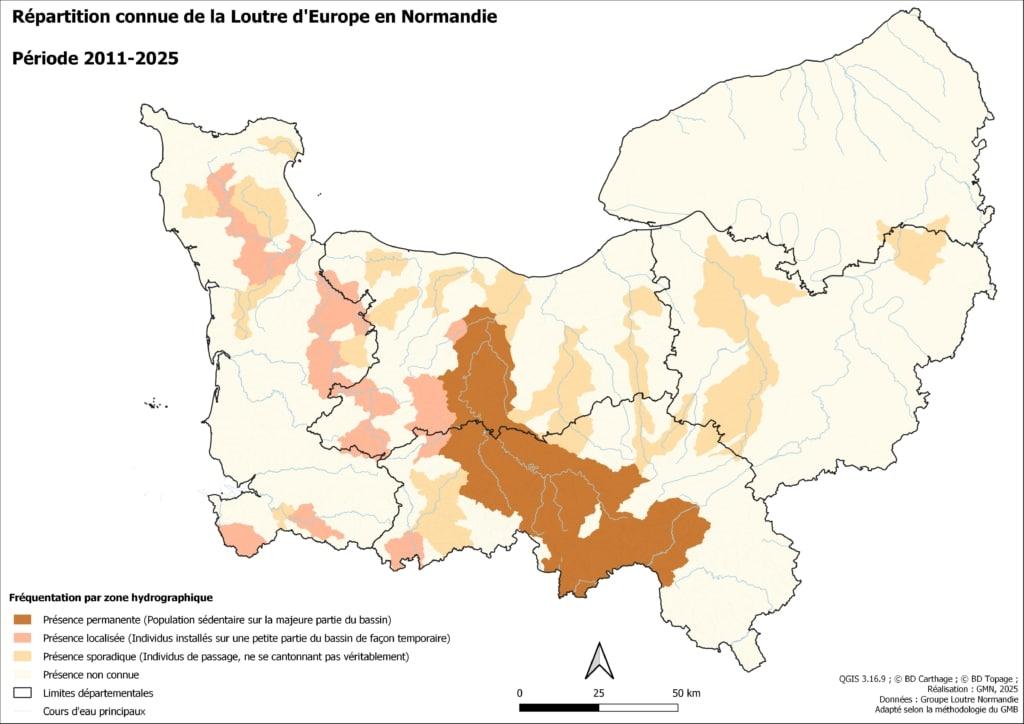

«La Normandie est la partie la plus au nord de son territoire, on est vraiment sur une région en pleine phase de recolonisation», se réjouit Bastien Thomas en remontant difficilement la berge au milieu des ronces et des pousses de menthe aquatique.

La toute première donnée officielle sur la région remonte à 2002. Depuis, l’animal remonte les cours d’eau, investit de nouveaux bassins, et les bénévoles se mobilisent pour détecter ses traces. Les gestionnaires de rivières eux-mêmes changent de regard : «Il ne faut pas seulement améliorer la qualité de l’eau, mais aussi prendre en compte tout l’écosystème de la rivière et ses espèces protégées», prône Vincent Mardelle, technicien de rivière au syndicat du bassin de la Haute-Sarthe.

Ce dernier travaille avec les naturalistes locaux pour mieux intégrer la loutre dans les projets d’aménagement des cours d’eau. «C’est un animal important pour le grand public, qui donne envie de s’intéresser à la rivière», complète Chloé Rivière, cheffe de projet du syndicat et conquise par le retour du discret mammifère.

Phobie des ponts et risques de collision

Si le bassin de la Sarthe – où Vert s’est rendu –, ou celui de l’Orne, sont aujourd’hui considérés comme des zones de présence permanente, la progression de la loutre en Normandie reste instable. Ces dernières années, l’animal n’a plus été détecté dans plusieurs cours d’eau où il avait été redécouvert au milieu des années 2010, comme la Mayenne ou la Vire.

Les populations de loutre d’Europe restent fragiles, avertit Simon Lacombe : «Localement, les populations sont très sensibles aux collisions routières, on pense que c’est le premier facteur de mortalité.» Selon Bastien Thomas, une quinzaine de cadavres ont été retrouvés sur les routes de Normandie ces 20 dernières années, notamment à proximité des ponts qui enjambent les cours d’eau : «En période de crue hivernale, quand ces structures sont mal calibrées, elles peuvent inciter la loutre à passer par-dessus, au risque de se faire écraser si le trafic routier est important.»

Bonne nageuse, la loutre peut pourtant craindre de passer sous les ponts quand ceux-ci sont trop longs ou trop étroits, avec un courant qui s’accélère. Ces derniers temps, le Groupe mammalogique normand s’est lancé dans un vaste projet de recensement et de classement de l’ensemble des ouvrages de la région.

Carte en main et bottes aux pieds, Bastien Thomas sillonne aussi les rivières à loutres pour mesurer les ponts et leur donner une note selon leur configuration (si l’eau peut monter haut, ou si des passages latéraux sont possibles) et leur trafic routier. Les plus dangereux pourront être aménagés pour inciter la loutre à ne pas passer par-dessus.

C’est le cas du pont de la Nationale 12, qui traverse le petit ruisseau de la Tanche, où a été mis en place un tout nouveau «loutroduc» : «Une sorte de banquette placée sous le pont pour que la loutre puisse passer à sec plutôt que de traverser la route lorsque l’eau monte», détaille Chloé Rivière, qui prévoit d’en installer deux nouveaux cet été. Une centaine de ces passages de planche ont déjà été installés en Normandie pour aider cet animal qui n’a pas fini de tracer sa route.

À lire aussi

-

Les moucherons reviennent en masse avec les fortes chaleurs : tout ce qu’il faut savoir sur ces petits insectes

Nuée culottée. Depuis plusieurs semaines, des internautes se plaignent de retrouver des moucherons sur leur t-shirt. Les conditions météorologiques récentes ont pu favoriser la reproduction de pucerons ailés… mais les nuées restent moins fréquentes qu’autrefois. Vert répond aux questions que vous vous êtes toujours posées (ou pas) sur ces insectes. -

«Il n’y en aura bientôt plus, pourquoi s’acharner ?» : dans les Vosges, le sauvetage du grand tétras divise les naturalistes

Tétras l’envers. Une petite dizaine de ces gros oiseaux de montagne vient d’être relâchée dans ce massif de l’est de la France. Mais le renforcement de cette population au bord de l’extinction est «voué à l’échec», selon plusieurs associations régionales qui regrettent que les problèmes liés à sa disparition n’aient pas été résolus. Vert fait le point.