La prochaine fois que vous achetez un t-shirt ou un jean, jetez un œil à l’étiquette : elle pourrait vous révéler bien plus que le prix ou la taille de votre article. Depuis ce 1er octobre, l’affichage environnemental entre en vigueur : cet indice doit permettre aux consommateur·ices de comparer l’impact écologique de leurs vêtements.

Le dispositif, officialisé sous le gouvernement de François Bayrou par un décret paru début septembre au Journal officiel, est prévu par la loi Climat et Résilience de 2021. Et comme le reste de cette loi, il faisait partie des 149 mesures que la Convention citoyenne pour le climat avait préconisées pour lutter contre le réchauffement climatique.

Initialement pensé pour concerner aussi les produits alimentaires, les cosmétiques et l’ameublement, il s’applique pour l’instant uniquement à la mode, faute de consensus sur la méthode de calcul. Mais, «sur l’alimentaire, une consultation technique est en cours jusqu’à fin septembre 2025», assure l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Comment fonctionne ce nouvel indice ? Pourquoi a-t-il été conçu ? Et quelles marques jouent déjà le jeu ? On fait le point.

L’affichage environnemental, c’est quoi ?

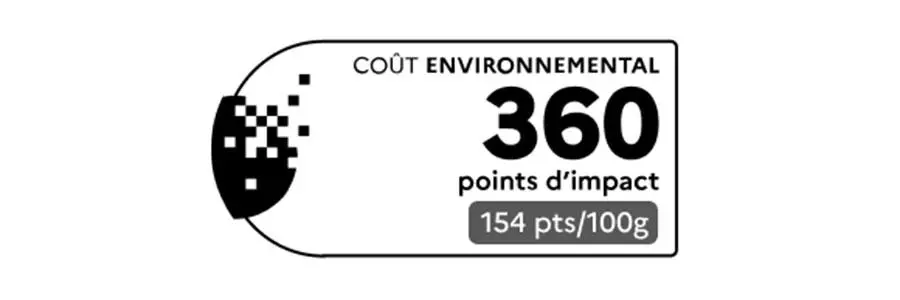

Rien à voir avec le Nutriscore, ses lettres colorées et son barème de A à E, qui concerne la nourriture. Ici, l’affichage prend la forme d’un nombre, qui peut aller de 0 à… l’infini. Ce score, qui couvre l’impact carbone, la consommation d’eau et de produits phytosanitaires, ou encore les pollutions des milieux en microfibres, est exprimé en «points d’impacts». Plus le score est élevé, plus le coût environnemental du produit est grand. «Plus il coûte “cher” à la planète», vulgarise le ministère de la transition écologique. Concrètement, les marques de mode volontaires pourront l’accoler soit sur l’étiquette, soit sur un QR code. Ou bien, sur la fiche du produit en ligne.

Il a été conçu par «un comité d’experts académiques» et par des «professionnels du secteur textile et de l’évaluation environnementale», détaille l’Ademe.

À quoi sert cette étiquette ?

L’objectif est double : «permettre aux consommateurs de faire des achats plus éclairés et durables», explique le ministère de la transition écologique. Mais aussi, «faire valoir les efforts et les résultats des marques qui choisissent de s’engager», ajoute cette même source.

L’industrie textile est aujourd’hui l’une des plus polluantes au monde, et la production de vêtements a un impact colossal sur le climat et les ressources naturelles. Selon l’Ademe, elle est responsable de 4 à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit davantage que l’ensemble des vols internationaux et du trafic maritime réunis.

La production et l’entretien des vêtements synthétiques relâchent chaque année près de 240 000 tonnes de microfibres plastiques dans les océans, tandis que la teinture et le traitement des textiles représentent à eux seuls 20% de la pollution des eaux mondiales, d’après le Parlement européen.

À cela s’ajoute une consommation d’eau vertigineuse : fabriquer un simple jean en coton requiert environ 7 500 litres, soit l’équivalent de ce qu’une personne boit en sept ans, selon l’ONU. Enfin, 95% des vêtements vendus en France sont importés, rappelle le ministère de la transition écologique, ce qui accentue encore l’empreinte environnementale et sociale du secteur.

Pour Flore Berlingen, cofondatrice de l’Observatoire du principe pollueur-payeur et coordinatrice d’En Mode Climat, cette étiquette dépasse la seule question du consommateur : «Cet affichage pourrait, à terme, ouvrir la voie à des contraintes légales. On peut imaginer une pénalité appliquée aux produits dont le score dépasse un certain seuil», explique-t-elle à Vert.

Comment ce score est-il calculé ?

Les marques volontaires devront renseigner des informations sur le portail ecobalyse.beta.gouv.fr – des données qui seront ensuite vérifiées par l’Ademe.

Parmi les champs à remplir, il y a le type de vêtement : caleçon, chaussette, manteau, pull ou t-shirt. Et les accessoires qui le composent éventuellement (des boutons ou une fermeture éclair, par exemple). À cela s’ajoute la matière première (coton biologique, laine, polyester…) et son origine. Puis, toutes les informations permettant d’estimer le coût écologique du transport, à savoir : le pays de transformation (filature), le pays dans lequel le vêtement a été tissé ou tricoté, celui dans lequel il a été ennobli (teint ou imprimé) et celui dans lequel il a été assemblé, s’il est encore différent. Le coût d’entretien, c’est-à-dire le nombre de lavages qu’il va occasionner et la quantité d’eau utilisée, est également pris en compte.

Cette méthodologie «s’appuie sur la méthode PEF (Product environmental footprint) élaborée par la Commission européenne», explique le ministère de la transition écologique. À l’origine, cette méthode européenne ne prenait pas en compte certains critères pourtant essentiels au calcul du coût écologique : l’émission de microfibres – une menace pour les écosystèmes marins notamment –, l’usage de pesticides dans la fabrication de la matière première, ou la durabilité des vêtements. Ils ont finalement été ajoutés.

L’enjeu de ce calculateur est «de prendre en compte l’ensemble des étapes du cycle de vie d’un produit textile, de la production des matières premières à sa fin de vie», explique l’organisme de calcul Ecobalyse dans sa fiche méthodologique.

Grande nouveauté par rapport à la méthode européenne : l’introduction d’un «coefficient de durabilité», destiné à mesurer l’influence des marques sur la durée de vie des vêtements. Ce coefficient repose sur deux critères : la largeur de gamme (plus une marque multiplie les références, plus elle incite au renouvellement rapide des garde-robes) et l’incitation à la réparation (plus le prix d’un article est bas, moins on a envie de le réparer). Combinés, ces critères donnent un coefficient compris entre 0,67 (durabilité faible) et 1,45 (durabilité élevée), qui ajuste le coût environnemental : il est majoré pour l’ultra-fast fashion et réduit pour les marques les plus vertueuses. À ce sujet, Flore Berlingen salue une avancée majeure : «Enfin, les pratiques commerciales sont prises en compte. C’est un signal fort lancé au niveau européen.»

Dans quelles enseignes pourra-t-on le trouver ?

Le ministère de la transition écologique avait annoncé il y a quelques semaines que «de grandes enseignes de prêt-à-porter comme des petites marques éco-responsables» se préparaient «activement» pour déployer ce dispositif dès le 1er octobre. Auprès de Vert, la même source a confirmé à la veille du lancement que les marques Loom, Les Petits Hauts, Rossignol, Sœur, Cyrillus et Picture prendraient part au dispositif. Suivies, dans les prochaines semaines, de Kiabi, Jules, Intersport, Sessun, 1083, Okaïdi, Sandro, Maje, Claudie Pierlot et ID Kids. Leclerc s’est également «engagé à déployer l’affichage environnemental sur sa marque Tissaïa au début de l’année 2026», ajoute le ministère, qui précise par ailleurs que cette liste n’est pas exhaustive.

Qu’est-ce qu’un bon score ? Un mauvais score ?

Difficile d’établir une limite claire au-delà de laquelle un produit peut être considéré comme «mauvais» pour l’environnement. Mais, à titre de comparaison : un jean droit de la marque éco-responsable Loom vendu 100 euros, produit à partir de coton biologique et fabriqué en France, présente une note de 1 351 points (son score est consultable sur la fiche produit). Son équivalent vendu par la marque Pull&Bear, fabriqué au Cambodge à partir de coton non biologique, avoisine les 5 000 points, selon une simulation que nous avons faite.

À lire aussi

-

Quel est vraiment l’impact environnemental de Shein, le géant de l’ultra fast fashion ?

Fashion faut pas. La proposition de loi anti-fast fashion, votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale l’an dernier, arrive au Sénat ce 2 juin. L’occasion pour Vert de lever le voile sur l’une des principales cibles de ce texte : le géant chinois de l’ultra fast fashion. On vous détaille son impact sur l’environnement, étape par étape. -

Emmaüs croule sous les dons de vêtements de fast fashion : «Cette baisse de qualité menace notre avenir»

Fashion faut pas. La plateforme de fast fashion Shein est l'enseigne de mode dans laquelle les Français·es ont le plus dépensé en 2024, a révélé l’application de shopping Joko, mardi. Résultat, les associations caritatives sont saturées par les dons d’habits de mauvaise qualité. Entretien avec le délégué général d'Emmaüs France.