Chères toutes et chers tous,

🗣 Dimanche, quelques heures avant la sortie du dernier rapport du Giec, nous aurons le plaisir de réaliser un entretien avec la co-présidente d'un de ses groupes de travail, Valérie-Masson Delmotte. Comme nous, vous avez probablement des milliers de questions qui vous brûlent les lèvres !

💌 Envoyez-nous vos questions en répondant tout simplement à ce mail ; nous choisirons les meilleures et nous les lui poserons de votre part. L’entretien paraîtra lundi dans l’édition quotidienne de Vert.

Il nous faudra de nouvelles idées pour réussir la transition, mais il n’y aura pas de miraculeuse solution.

Encore un rapport du Giec ?

Giec pas tout compris. Depuis lundi et jusqu’à la fin de la semaine, le Giec se réunit en Suisse pour mettre un point final au dernier rapport de son sixième cycle d’évaluation des connaissances sur le climat. De quoi s’agit-il ?

Au fait, c’est quoi le Giec ?

Le Giec, alias le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, est une instance créée en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement. Il est composé de plusieurs centaines de scientifiques (climatologues, géographes, économistes, etc) issu·es des 195 pays membres de l’ONU.

Le Giec est constitué de trois groupes de travail : le premier s’intéresse aux données scientifiques sur l’évolution du climat, le deuxième aux conséquences sur les humains et les écosystèmes et à l’adaptation au changement climatique, tandis que le troisième se consacre aux solutions d’«atténuation», c’est-à-dire de réduction des gaz à effet de serre.

Contrairement à une idée reçue, les auteur·rices du Giec ne produisent aucun savoir. Elles et ils se contentent d’évaluer l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques à un instant T.

Que peut-on attendre de ce nouveau rapport ?

Entre 2021 et 2022, le Giec a publié les différentes parties de son sixième rapport d’évaluation, dont Vert a décrypté les principales conclusions ici (1er groupe), ici (2ème groupe) et ici (3ème groupe).

Lundi prochain, les auteur·rices du Giec publieront la synthèse du sixième cycle d’évaluation, entamé en 2015. Un document d’une centaine de pages qui résumera les rapports publiés par chacun des trois groupes de travail, ainsi que les trois rapports spéciaux (sur les conséquences d’un réchauffement de +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, sur les océans et la cryosphère, et sur les terres émergées) réalisés pendant le cycle de travaux.

Les scientifiques du Giec publieront aussi un très court «résumé pour les décideurs» de l’ensemble du cycle : «un texte nouveau qui essaie de raconter l'histoire dans son ensemble», explique à Vert Franck Lecocq, membre du troisième groupe du Giec.

La publication de ces documents est hautement symbolique, puisqu’ils viendront établir le dernier consensus scientifique en date sur le changement climatique - consensus auquel se référeront l’ensemble des pays du monde pour les années à venir.

· Mercredi, les député·es ont rejeté le projet controversé de fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) plébiscité par le gouvernement. Lancée à la surprise de tous·tes il y a un mois, cette réforme visait à fusionner l’organe de contrôle du nucléaire (ASN) avec l’instance chargée des expertises techniques (IRSN) pour fluidifier les procédures. Elle inquiétait de nombreux acteurs du secteur qui craignaient la perte d’indépendance de ces deux organismes (notre article). - Le Monde

· Sultan Al-Jaber, le controversé président de la 28ème Conférence des Nations unies (COP) sur le climat, qui se tiendra à Dubaï en novembre prochain, devrait rencontrer Emmanuel Macron à Paris ce jeudi. L’Émirati, par ailleurs PDG d’une compagnie pétrolière (son portrait), échangera également avec Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique, vendredi matin. - Ouest-France (AFP)

La Vjosa, fleuve qui s’étend entre le nord de la Grèce et l’Albanie, va devenir le premier «parc national de rivière sauvage» d’Europe, a annoncé le gouvernement albanais ce mercredi. Ce statut inédit visera à protéger la riche biodiversité de ce cours d’eau, qui abrite plus de mille espèces animales et végétales. Sa protection est le fruit d’une collaboration unique entre le gouvernement, l’Union internationale de conservation de la nature (UICN), des ONG environnementales et Patagonia, la marque américaine de vêtements et d’équipement de plein air. - The Guardian (anglais)

L’hydrogène est-il une vraie solution pour le climat ?

Hydrogénial ? L’hydrogène est un levier indispensable pour décarboner des pans entiers de notre économie. Mais comme toutes les «solutions miracles», il charrie aussi beaucoup d’illusions. Transports, industrie… Tour d’horizon de ce qu’il peut et ne peut pas pour la transition.

L’hydrogène, c’est quoi ?

L’hydrogène (H) est l’élément chimique le plus abondant dans l’univers. Sur Terre, il est rarement présent à l'état pur, mais il entre dans la composition de l'eau (H2O) et d’hydrocarbures comme le gaz naturel (CH4). Aujourd’hui, l’hydrogène est surtout utilisé dans la pétrochimie. Mais on peut aussi produire de l’hydrogène à partir d’électricité et vice-versa, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la transition énergétique dans les transports et l’industrie.

Aujourd’hui, l’hydrogène est très loin d’être “vert”

Quand on se penche pour la première fois sur l’hydrogène et ses usages actuels, on peine à faire le lien avec la transition écologique. En effet, ce gaz est aujourd’hui utilisé à 80 % dans le secteur de la pétrochimie, en particulier pour raffiner des produits pétroliers et produire de l’ammoniac, qui entre dans la composition des engrais de synthèse.

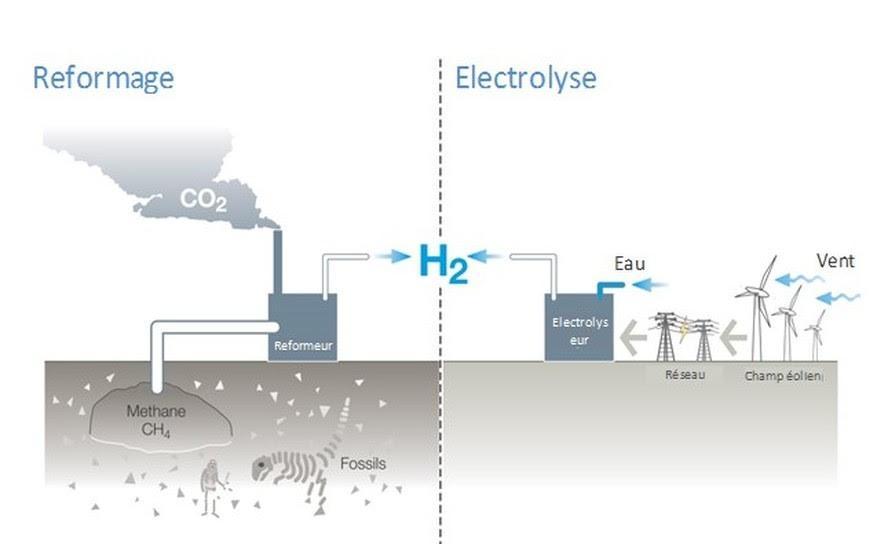

Surtout, son mode d’obtention le plus répandu (à 99%) – le reformage – est fortement polluant puisqu’il s’agit d’extraire les molécules d’hydrogène (H) présentes dans le gaz naturel (CH4) en relâchant au passage une bonne dose de carbone (C) dans l’air. Résultat, la production actuelle de près de 100 millions de tonnes d’hydrogène par an représente pas moins de 2,3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre !

Demain, une production décarbonée

Mais si l’hydrogène nourrit autant d’espoirs, c’est qu’il est aussi possible de s’en procurer de façon beaucoup plus vertueuse puisque, comme son nom l’indique, il est aussi un composant de l’eau (H2O). En utilisant un courant électrique (l’électrolyse) il est en effet possible d’isoler les atomes d’hydrogène (H) et d’oxygène (O). Pour peu que l’électricité soit d’origine renouvelable ou décarbonée, on tient la formule magique !

Retrouvez ce décryptage en intégralité juste ici

Don’t look up 2

Mardi soir, la journaliste de Blast Salomé Saqué était l’invitée de l’émission Quotidien de TMC. Alors qu’elle se faisait l’écho de la parole du Haut-Conseil pour le climat, rappelant, chiffres à l’appui, que la France n’en fait pas assez pour réduire ses émissions de CO2, elle a été plusieurs fois interrompue et traitée de «militante» par le maire (LR) de Cannes, David Lisnard. Comment éviter que la chaleur de cet été ne fasse à nouveau des milliers de morts, lui demande-t-elle ? Il faut construire des centrales nucléaires, répond l’édile, visiblement incapable de distinguer la réduction des émissions et l’adaptation aux bouleversements du climat. Lunaire.

+ Loup Espargilière et Anne-Claire Poirier ont contribué à ce numéro.