Chères toutes et chers tours,

Vert apporte son soutien au journaliste Grégoire Souchay, poursuivi par la justice, au même titre que des militants, après avoir couvert une action des Faucheurs volontaires dans l'Aveyron en novembre 2021. Le média Reporterre, pour qui il effectuait ce reportage, dénonce vivement cette atteinte à la liberté d’informer.

Les mastodontes des mers doivent se transformer en géants verts.

Le transport maritime mondial sommé d’entamer sa transition

Mené·es en bateau. Marchandises, gaz, pétrole… le transport maritime a toujours le vent en poupe, mais le secteur ferait mieux de mettre le cap sur la transition énergétique.

Qu’il s’agisse de votre jean ou de votre ordinateur, 80 % des marchandises échangées à l’échelle mondiale sont acheminées par la mer, estime la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) dans son étude annuelle publiée mardi. Dit autrement, 11 milliards de tonnes - plus d’un million de tours Eiffel - sont expédiées par les mers d'un bout à l'autre de la planète.

Le commerce maritime a plutôt bien récupéré du Covid : après une baisse en 2020, sa croissance est estimée à 3,2 % en 2021, mais elle devrait rester plus modérée en 2022. Dans le même temps, les émissions totales de carbone ont, elles aussi crû, de 4,7 %. Or, en 2020 déjà, l’organisation maritime internationale (OMI) estimait que la navigation était responsable de 2,89% des émissions mondiales dues à l’activité humaine.

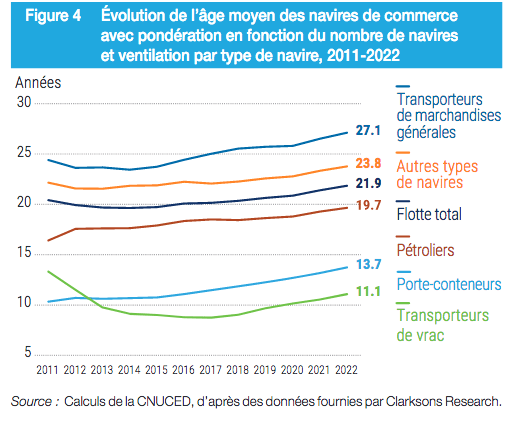

L'ONU s’inquiète : ni les ports, ni les navires marchands, ni les systèmes logistiques ne sont préparés au changement climatique. Les bateaux sont de plus en plus vieux (presque 22 ans en moyenne) et toujours plus gigantesques. La taille des plus grands porte-conteneurs a doublé entre 2006 et 2022, atteignant parfois près de 400 mètres de long.

Réduction de la vitesse, renfort de la voile (Vert), branchements électriques dans les ports et surtout généralisation de carburants alternatifs : des pistes d'actions existent, mais elles semblent rester plus ou moins à l'état de vœux pieux. Le risque d’un système à deux niveaux émerge avec, à terme, seulement « une petite partie des ports et des routes maritimes adaptés ».

Le rapport plaide pour la mise en place d'un cadre réglementaire mondial « pour investir dans la décarbonisation ». Comme en écho aux avancées de la COP27 sur la justice climatique (Vert), l'ONU préconise aussi de soutenir financièrement les pays en développement et vulnérables dans leur transition, notamment en modifiant leurs ports, de plus en plus menacés. Quant à réduire les distances parcourues, l’idée n'est visiblement pas à l'ordre du jour, « bien que le débat se poursuive, rien jusqu’à présent ne laisse entrevoir un retour massif à une production plus localisée ».

· Dans la nuit de lundi à mardi, des activistes du mouvement Tyre extinguishers ont dégonflé les pneus de quelque 900 voitures dans 19 villes en Europe et aux États-Unis, leur plus grande action coordonnée à ce jour. Les militant·es ciblent les SUV, qui représentent aujourd’hui la deuxième cause d’augmentation des émissions de CO2 dans le monde (notre article). - The Guardian (en anglais)

· Mardi, le média d'investigation Disclose a révélé que quatre banques françaises avaient accordé plus de 743 millions d’euros à des géants de l’agroalimentaire responsables de la déforestation au Brésil au cours des dix dernières années. En tête de ce quatuor, la BNP Paribas : à elle seule, elle a déboursé plus de 456 millions d’euros pour soutenir les filières du soja, du bœuf et de l’huile de palme. - Disclose

· Mardi encore, des représentant·es de cinq religions ont protesté contre les projets Eacop et Tilenga de TotalEnergies en Ouganda et Tanzanie (notre article) devant une station service du pétrolier français, à Paris. Organisée par l’ONG Green faith (« foi verte »), l’action a rassemblé des porte-paroles catholiques, protestants, musulmans, juifs et bouddhistes. - Le Monde

· Des producteur·rices bio accusent la grande distribution de « se désengager du marché bio » dans une lettre ouverte publiée mardi. Leclerc, Auchan, Carrefour et autres privilégieraient l’achalandage de produits premiers prix ou avec des labels flous au risque de « provoquer de la casse dans les fermes et entreprises ». - Libération

Nouvelle agression contre une œuvre d’art : mardi, des militantes du mouvement Alternatiba Paris ont jeté des baked beans (haricots à la sauce tomate) sur le poster de Vert consacré aux ordres de grandeur des gaz à effet de serre. « Le CO2, c’est odieux ! On dégaze, c’est la base ! », ont scandé les deux activistes alors qu’elles collaient leur main à la vitre qui protégeait l’affiche. Un geste fort qui vise à exiger du gouvernement qu’il se forme sur les fondamentaux du changement climatique afin de prendre des mesures à la hauteur de l’urgence. « Une nouvelle étape a été franchie dans l’écoterrorisme, a réagi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Mais le poster est très joli. » Coup de génie, ou gaspillage de haricots ?

7400 tonnes

Engrais mal gré. Plus de 7 400 tonnes de pesticides interdits au sein de l’Union européenne en raison de leur toxicité ont été exportés par la France entre janvier et septembre 2022. Une pratique pourtant interdite par la loi française depuis début 2022. Un rapport de l’ONG suisse Public eye et de la branche investigation de Greenpace Royaume-Uni, relayé par Le Monde, révèle les failles de la législation qui permettent aux fabricants de ces produits phytosanitaires toxiques de continuer à les exporter. Les substances en question auraient été majoritairement vendues au Brésil, à l’Ukraine, à la Russie ou au Mexique, rapporte le quotidien.

Pour la protéger du tourisme de masse, l’accès à la calanque de Sugiton restera réglementé durant l’été

Test d’eaux vides. Fragilisées par le piétinement de milliers de visiteurs quotidiens, les criques de Sugiton, près de Marseille, ont été soumises cet été à un accès réglementé. Une réussite, puisque le système de réservation mis en place sera renouvelé pendant au moins cinq ans, a annoncé le parc national des calanques ce mardi.

De quoi faire des émules ? Ni tension, ni contournement, seulement deux amendes, et une dizaine de personnes refoulées par jour ; la mesure est presque passée comme une lettre à la poste. Pendant plusieurs semaines cet été, l’accès à cette jolie calanque proche de Marseille ne pouvait se faire qu’après une réservation gratuite en ligne. Alors que le site, habituellement bondé, avait connu auparavant des pics à plus de 2 500 visites par jour, la limitation quotidienne a été fixée à 400 visiteur·ses. Dans les faits, la moyenne de fréquentation s’est plutôt stabilisée autour de 200 à 250 personnes.

Seul bémol, les foules se sont à nouveau précipitées sur place une fois l’expérimentation terminée, entravant la régénération de la végétation et poussant le conseil d’administration du parc national à décider que la régulation aurait lieu sur une période plus importante à partir de l’année prochaine (France bleu).

L’objectif premier est la préservation de ce milieu fragile, « victime d’une érosion très marquée liée à la surfréquentation ». « Sous l’effet des pas répétés des visiteurs, la terre glisse en direction de la plage. Cette disparition du sol menace la pinède : les racines des vieux arbres sont mises à nu et les jeunes végétaux ne peuvent pas pousser. Si nous ne faisons rien, il y a un risque de dégradation irréversible du site, de sa biodiversité et de ses paysages », explique le parc.

Selon Le Monde, qui liste les enseignements de cette expérience, le permis de visite n’a pas réduit l’attractivité de la calanque de Sugiton, puisque les réservations ont été prises d’assaut. Pour le moment, il est prévu que les autres calanques resteront accessibles librement, mais le système de quotas, déjà existant à Venise par exemple, pourrait bien inspirer d’autres territoires abîmés par la surfréquentation.

Planter le décor des enjeux climatiques

On fait le bilan, calmement. Comment celles et ceux qui étaient sur place ont vécu la COP27? Y avait-il tout de même de quoi se réjouir ? Dans ce premier épisode de la « Terre sur les épaules », nouveau podcast de la radio RFI, cinq journalistes de médias francophones publics débriefent et partagent leurs ressentis. Eau, vent, soleil, gaz, minéraux ; à partir du 5 décembre, les prochaines saisons - composées de trois épisodes chacune - s'inspireront des éléments naturels et porteront notamment sur les initiatives pour améliorer notre avenir.

+ Loup Espargilière et Justine Prados ont contribué à ce numéro.