En 2023, une personne appartenant aux 0,1% les plus riches de la planète a émis en une seule journée plus de dioxyde de carbone (CO2) qu’un·e représentant·e des 50% les plus pauvres en un an. Ce constat édifiant provient du dernier rapport annuel d’Oxfam, publié ce mercredi.

Pour arriver à de telles conclusions, l’organisation non gouvernementale (ONG) s’est appuyée sur les données du Stockholm Environment Institute, actualisées à la même date et portant sur l’année 2023. Les travaux de ce centre consistent à estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la consommation de chaque frange de la population dans tous les pays, de la plus riche à la plus pauvre. L’étude ne prend en compte que le CO2, faute de données suffisantes sur le méthane ou le protoxyde d’azote – autres principaux GES. Et les résultats sont sans appel : les ultra-riches, plus nombreux et plus fortunés qu’avant, aggravent le réchauffement climatique à une vitesse inédite.

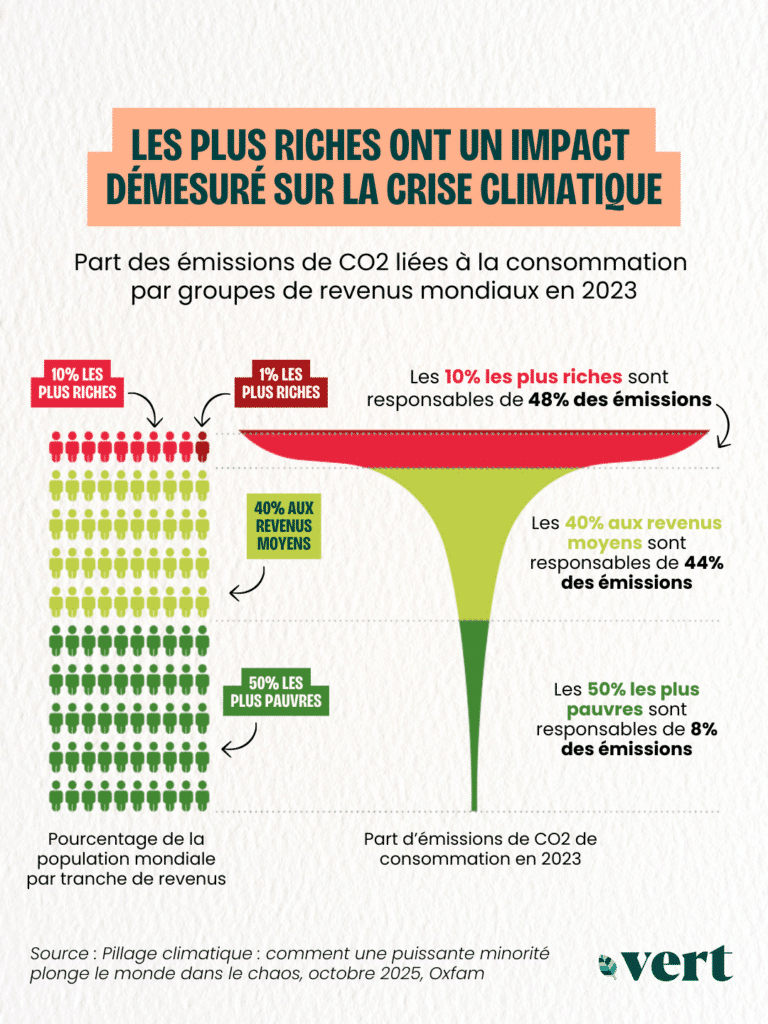

Parmi les 0,1% les plus riches, une personne émet en moyenne plus de 800 kg de CO2 par an, contre seulement 2 kg annuels pour une personne appartenant à la moitié la plus pauvre de la population mondiale. «Et ce n’est pas qu’une photographie, c’est une tendance qui s’aggrave», alerte auprès de Vert Alexandre Poidatz, responsable plaidoyer Climat et Inégalités chez Oxfam France.

Depuis 1990, la part des émissions attribuable aux 0,1% les plus riches a augmenté de 32%, tandis que celle de la moitié la plus pauvre a diminué de 3%. Résultat : si tout le monde polluait autant que ces ultra-riches, le budget carbone annuel mondial serait épuisé en… moins de trois semaines. Ce budget carbone correspond au nombre de tonnes de CO2 à ne pas dépasser chaque année pour avoir une chance de contenir le réchauffement à +1,5°C d’ici à 2100 par rapport au milieu du 19ème siècle.

Cette élite planétaire représente «toutes les personnes qui gagnent plus de 1 685 000 dollars [environ 1,4 million d’euros] par an. Ce qui fait environ huit millions de personnes, détaille Alexandre Poidatz. Leurs émissions sont principalement liées à leur mode de vie ostentatoire, et proviennent de leurs transports : SUV, avion, jets privés, yachts…»

Même constat pour les 1% les plus riches : leur part d’émissions a progressé de 13% depuis 1990, alors que celle des 50% les plus pauvres baisse. «C’est une aberration que tant de pouvoir et de richesse aient été concentrés entre les mains de quelques personnes qui ne font que renforcer leur emprise et nous embarquer collectivement dans une trajectoire de destruction planétaire», déclare Amitabh Behar, directeur général d’Oxfam International.

Les ultra-riches ne se contentent pas de vivre dans l’excès, elles et ils «investissent massivement dans les entreprises les plus polluantes», alerte par ailleurs l’ONG. Elle estime que, en moyenne, un·e milliardaire génère 1,9 million de tonnes de CO2 par an via ses investissements. Près de 60% des placements des milliardaires se trouvent dans des secteurs à fort impact climatique, comme le pétrole ou les mines, avec des émissions «2,5 fois supérieures à celles d’un portefeuille [d’actions] moyen».

Réduire de 99% les émissions des ultra-riches

Pour espérer limiter le réchauffement à +1,5°C, Oxfam estime que les 1% et 0,1% les plus riches doivent réduire leurs émissions respectivement de 97% et 99% d’ici à 2030. «La bonne nouvelle, c’est que plus on est riche, plus il est facile de réduire ses émissions», explique Alexandre Poidatz. Les émissions de carbone des 0,1% les plus riches proviennent de biens de luxe et non essentiels ou d’investissements néfastes pour le climat. Un simple coup de fil à son conseiller en patrimoine suffit à un ultra-riche pour facilement transférer son argent d’une major des combustibles fossiles vers une entreprise à la pointe des énergies renouvelables.»

Toutefois, loin d’encourager le changement, les plus riches et les grandes entreprises fossiles financent encore le statu quo. Aux États-Unis par exemple, les grandes entreprises, notamment pétrolières et gazières, dépensent en moyenne 277 000 dollars (près de 240 000 euros) par an en lobbying contre les mesures climatiques, rapportait une étude de l’European Corporate Governance Institute (une association scientifique belge), en 2024.

Idem en Afrique du Sud, où les syndicats du secteur tentent d’affaiblir les sanctions imposées aux gros émetteurs et de bloquer les lois sur la taxe carbone, comme le rapportait le groupe de réflexion sur le climat InfluenceMap sur son site en 2023. «Les personnes les plus riches du monde et les entreprises qu’elles dirigent exercent un pouvoir excessif sur l’élaboration des politiques et faussent le contexte social et politique plus vaste pour servir leurs propres intérêts», dénonce Oxfam.

Dans ce contexte, l’association appelle à imposer la richesse extrême en mettant en place une taxe de 60% sur les revenus des 1% les plus riches. Cela «pourrait réduire les émissions d’un montant équivalent aux émissions totales du Royaume-Uni et rapporter 6 400 milliards de dollars», soit 5 500 milliards d’euros, détaille Alexandre Poidatz – de quoi financer «une transition juste».

L’ONG plaide par ailleurs pour limiter l’influence politique et économique des entreprises fossiles, en leur interdisant, par exemple, de participer aux négociations climatiques internationales telles que les conférences mondiales (COP) sur le climat.

À lire aussi

-

Budget 2026 : des économies massives sur le dos des plus précaires

Feuille déroute. À partir de ce vendredi, le projet de budget du gouvernement est étudié à l'Assemblée nationale. Santé, logement, retraites… Il regorge de propositions qui ont de quoi faire souffrir les plus pauvres comme rarement auparavant, selon le rédacteur en chef de Vert Loup Espargilière. -

Taxe Zucman sur les ultra-riches : «L’instauration de cet impôt pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d’euros par an»

Riche idée. Alors que les grandes fortunes échappent massivement à l’impôt sur le revenu, le Sénat se penche ce jeudi sur un projet de taxe ciblant leur patrimoine. Déjà votée par les député·es, cette mesure permettrait de regagner des marges au niveau économique, mais pas seulement, explique à Vert Quentin Parinello, de l’Observatoire européen de la fiscalité.