Ce qu’il faut retenir :

🦠 La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) des bovins est une maladie animale originaire d’Afrique présente sur le territoire français depuis le 29 juin 2025.

🐄 Transmise par des insectes piqueurs, elle n’infecte que les bovins (bœufs, taureaux, vaches…) et n’est pas transmissible à l’humain. Les symptômes : forte fièvre, amaigrissement, baisse de la production de lait, boursoufflures sur la peau…

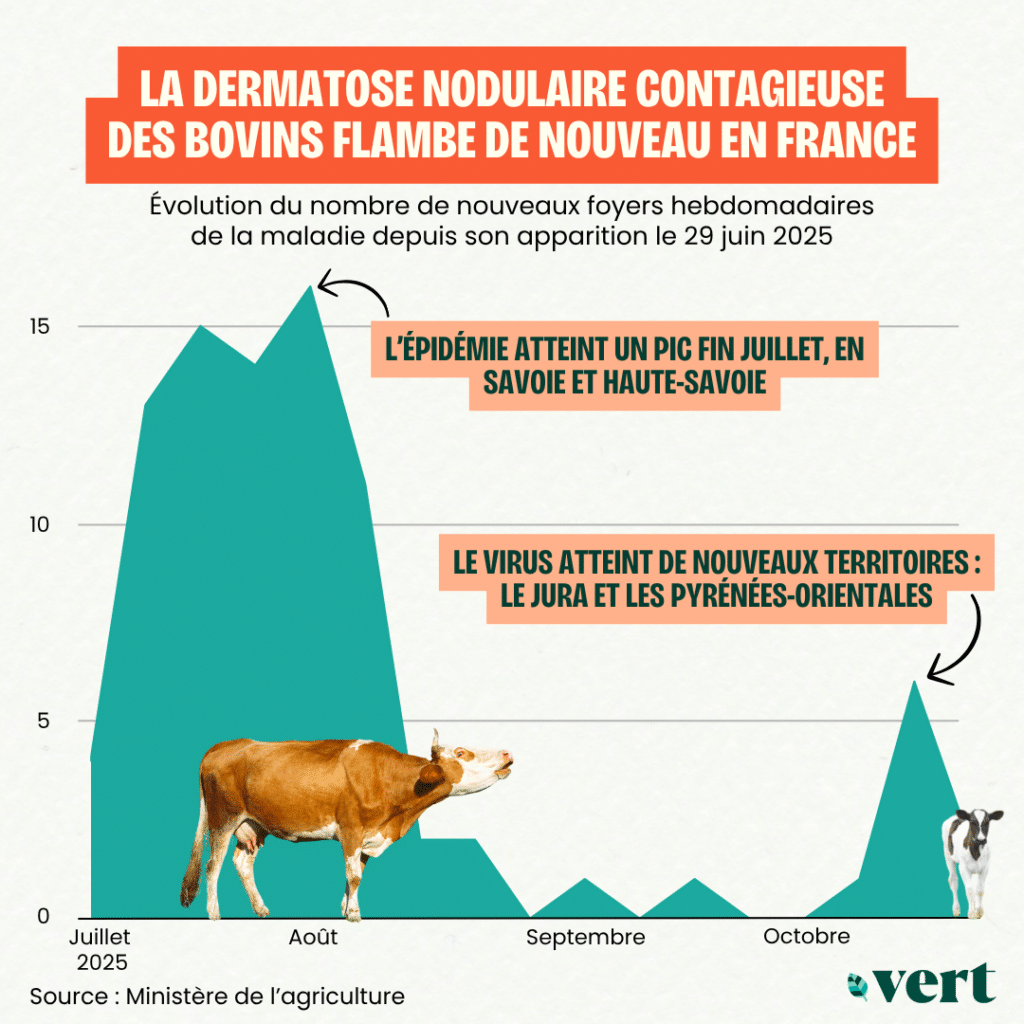

🗻 La DNC a d’abord touché plusieurs fermes dans le nord des Alpes, avant de voir sa propagation ralentir à la fin de l’été. En octobre, elle a atteint de nouveaux territoires : le Jura et les Pyrénées-Orientales.

💉 Pour l’éradiquer, l’État français a mis en place l’abattage systématique de l’ensemble des bovins en contact à l’intérieur des foyers détectés, et des zones réglementées avec des restrictions de mouvements de bétail et des vaccinations.

Des étables vides, des pâtures sans vaches, et le bruit lointain des cloches qui résonnent encore, comme un souvenir. Depuis quatre mois, le monde de l’élevage retient son souffle face à la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) des bovins, une maladie animale nouvelle en France. Après la Savoie et la Haute-Savoie au début de l’été, la maladie s’est étendue dans plusieurs fermes du Rhône, de l’Ain, du Jura et même des Pyrénées-Orientales.

Pour endiguer la progression du virus, le gouvernement a notamment décidé de «dépeupler» systématiquement tout troupeau contaminé – plus de 1 700 animaux ont été abattus depuis le début de la crise cet été. «On a l’impression d’être dans un cauchemar et on a juste envie de se réveiller», décrit auprès de France 3 l’éleveur Pierre-Jean Duchêne, basé à Entrelacs (Savoie), qui a vu ses 80 vaches laitières euthanasiées en juillet dernier. Critiques, peurs, polémiques… cette maladie émergente pose de nombreuses questions.

Quels sont les dangers de la dermatose nodulaire contagieuse ?

La DNC est une maladie animale qui ne touche que les bovins (bœufs, taureaux, vaches…), les buffles et les zébus. «Aujourd’hui, il n’y a aucune raison qu’elle se transmette à l’humain», rassure auprès de Vert le docteur David Quint, président du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (Snvel). La maladie est liée à un virus qui se transmet d’animal en animal par l’intermédiaire de piqûres d’insectes : les stomoxes (des mouches suceuses de sang) ou certaines espèces de taons.

Quand un bovin est infecté, les symptômes se traduisent par une forte fièvre, un amaigrissement, une diminution de la production de lait ou encore l’apparition de nodules (des sortes de grosses boursoufflures) sur la peau et les organes internes, pouvant entraîner le décès de l’animal. Si le taux de mortalité d’un troupeau infecté est en moyenne d’entre 1 et 5%, le virus peut aussi laisser de lourdes séquelles : «Les lésions induites peuvent entraîner des problèmes chroniques chez les animaux, qui dépérissent», décrit le docteur Matthieu Mourou, de l’Ordre national des vétérinaires.

Comment la maladie est-elle arrivée en France ?

Le virus qui est à l’origine de cette maladie vient d’Afrique : «Il est apparu pour la première fois en 1929 en Zambie [au sud du continent, NDLR], puis est remonté progressivement jusqu’à la zone du Maghreb», retrace Matthieu Mourou. La DNC arrive en Europe pour la première fois en 2015, dans la région des Balkans (Grèce, Albanie, Macédoine…), où elle est éradiquée quelques années plus tard. «Cette maladie était connue, mais elle n’était jusqu’ici pas présente sous nos latitudes», confirme Muriel Vayssier-Taussat, microbiologiste et directrice de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae).

De premiers cas ont été détectés à partir du 20 juin 2025 en Sardaigne – une première dans l’Union européenne depuis la fin des années 2010. Puis un premier foyer français a été identifié le 29 juin dans une ferme de Savoie. «Les souches sardes et françaises du virus sont identiques», constatait le ministère de l’agriculture lors d’un point presse auquel Vert a assisté fin août. Des recherches sont en cours pour comprendre le passage du virus de l’île italienne aux Alpes françaises. «On peut raisonnablement penser que cela vient de mouvements illégaux d’animaux, soulève David Quint. Mais nous n’avons aujourd’hui aucune preuve pour le confirmer.»

Où en est aujourd’hui la progression de la maladie sur le territoire français ?

Rapidement après son apparition en Savoie, fin juin, le virus s’est propagé dans plusieurs fermes du département et de la Haute-Savoie : jusqu’à 12 nouveaux élevages ont été touchés la semaine du 13 juillet. Le 25 juillet, le parcours de la 19ème étape du Tour de France a même été raccourci d’une trentaine de kilomètres pour éviter le col des Saisies – où un troupeau infecté devait alors être abattu – et le risque d’une mobilisation paysanne.

À partir du mois d’août, le nombre de nouveaux foyers de contamination a commencé à décroître. Mais le virus a atteint des départements voisins, comme l’Ain (à partir du 23 août), puis le Rhône (le 18 septembre). Plus étonnant, la maladie est apparue au nord du Jura à partir du 11 octobre, touchant les trois fermes du petit village d’Écleux, à plus de 100 kilomètres des cas recensés les plus proches. Sept nouveaux foyers ont également été détectés dans les Pyrénées-Orientales, probablement en provenance de l’Espagne – où la DNC sévit aussi.

Avec cette nouvelle flambée du mois d’octobre, 88 foyers de DNC ont été détectés à l’heure actuelle sur le territoire français, concernant 57 élevages et six départements, d’après les décomptes du ministère de l’agriculture à date du 23 octobre. Pour ce dernier, «l’apparition récente de plusieurs foyers ponctuels est préoccupante et résulte probablement de mouvements d’animaux, dont certains illicites». L’approche de l’hiver peut laisser espérer un ralentissement de cette progression, espère Muriel Vayssier-Taussat : «Plus il fera froid, moins les insectes vecteurs de la maladie seront présents.»

Quels sont les moyens de lutte mis en place par l’État ?

Depuis l’apparition de la maladie en France au début de l’été, la stratégie du gouvernement français est claire : éradiquer le virus au plus vite. La DNC «est classée en droit européen comme maladie de catégorie A, soit une maladie habituellement absente de l’Union européenne et contre laquelle des mesures doivent être prises pour un objectif d’éradication immédiate», explique sur son site le ministère de l’agriculture. Matthieu Mourou complète : «Si le virus s’étend sur le territoire métropolitain et que nous ne sommes plus capables d’apporter des assurances à nos partenaires européens, nos relations économiques risquent d’en pâtir.»

Lorsqu’une infection est confirmée dans un troupeau, les autorités sanitaires procèdent sur place au «dépeuplement» – soit l’euthanasie – de l’ensemble des bovins qui ont été en contact dans le foyer concerné, souvent au grand désarroi des éleveur·ses. Le site d’élevage et le matériel sont ensuite désinfectés et désinsectisés. Un accompagnement social et des indemnisations sont prévus par l’État pour les agriculteur·ices qui ont subi des abattages.

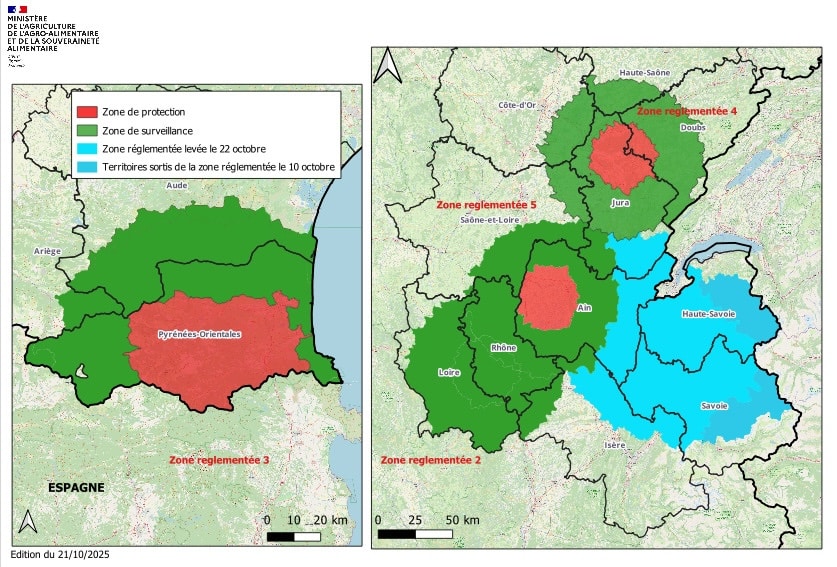

La préfecture définit également une zone réglementée de 50 kilomètres à l’intérieur de laquelle les déplacements d’animaux sont fortement restreints. Cinq zones ont été mises en place autour des différents foyers détectés depuis juin – la première, au nord-est des Alpes françaises, a été levée mercredi 22 octobre. Troisième et dernière mesure : la vaccination de l’ensemble des bovins des zones réglementées, qui devient effective au bout de 21 jours. En raison de sa proximité avec la Sardaigne, la Corse est également concernée.

Face à la recrudescence du virus et à l’inquiétude de ses voisins européens, la France a décidé de suspendre les exportations de bovins vivants du 18 octobre au 4 novembre. Les rassemblements «festifs» (concours, foires, corridas…) sont également interdits sur toute la France hexagonale sur la même période, de même que les marchés de bovins dans l’ensemble des trois régions touchées par la maladie (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie).

Pourquoi la gestion de crise fait-elle débat ?

Ces mesures ne sont pas du goût de l’ensemble du monde paysan. Depuis le début de la crise sanitaire, la Coordination rurale et la Confédération paysanne – deux syndicats agricoles minoritaires en France – dénoncent fermement l’abattage systématique des troupeaux. La Confédération paysanne a par exemple tenu pendant trois jours un barrage pour bloquer l’abattage d’un troupeau à Favernes (Haute-Savoie) : «La stratégie sanitaire de l’État est très violente pour les éleveurs et crée des mouvements de panique, alors qu’il y a d’autres manières d’éradiquer la maladie», accuse Nina Lejeune, secrétaire nationale de la Confédération paysanne en charge des dossiers sanitaires, interrogée par Vert.

«Ce n’est jamais facile de devoir abattre des animaux qui a priori ne sont pas malades.»

Le troisième syndicat agricole français appelle à un «changement radical et immédiat de politique sanitaire» : déclassement de la maladie dans la réglementation européenne, meilleure concertation avec les acteurs de terrain… S’appuyant sur un rapport européen qui salue l’efficacité de la vaccination dans les Balkans, il demande notamment l’accès aux doses «pour tous les élevages, en zone réglementée comme en zone indemne», et le passage à un «abattage partiel» des troupeaux touchés.

Connue pour ses actions coup de poing, la Coordination rurale a elle aussi organisé plusieurs mobilisations locales pour pointer la «gestion désastreuse de la DNC» et prôner elle aussi le «confinement» et l’«abattage sélectif» des animaux malades. «Ce n’est pas une solution, car on risque de passer à côté de certains animaux qui seraient positifs sans avoir de symptômes», avertit Muriel Vayssier-Taussat. La durée d’incubation peut prendre jusqu’à 28 jours et certains individus peuvent être porteurs sains (malades sans présenter de symptômes).

À l’inverse, les syndicats majoritaires FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont globalement soutenu la politique sanitaire du gouvernement. «Ce n’est jamais facile de devoir abattre des animaux qui a priori ne sont pas malades, mais il faut en passer par là si l’on souhaite éradiquer le virus», témoigne auprès de Vert Marion Pisani, référente des dossiers sanitaires pour les Jeunes Agriculteurs. Les deux alliés ont en revanche dénoncé la suspension des exportations de bovins, décidée selon eux «sans concertation» : «Nous avons peur de la reconduction de cette mesure après le 4 novembre, qui fait peser sur nos exploitations des pertes économiques importantes», alerte Marion Pisani. Ou quand un malheur en cache un autre pour le monde de l’élevage.

À lire aussi

-

Un nouvel espace-test agricole près de Lyon : la solution miracle pour se lancer dans l’agriculture bio ?

Partage de raison. La métropole de Lyon a inauguré son premier «espace-test» agricole dans l’est lyonnais. Ces lieux qui essaiment en France permettent aux futurs agriculteurs de s’essayer au métier avant de s’installer. Le but, répondre à la crise démographique agricole, encourager le bio et relocaliser la production. -

Dans les Hautes-Pyrénées, il se bat pour sauver la vache lourdaise : «Elle a un lien très fort avec l’agriculture paysanne»

La vache qui vit. Au cœur des Hautes-Pyrénées, Jérôme Desjouis élève une quinzaine de vaches lourdaises depuis plus de 20 ans. Cette race rustique a bien failli disparaître avec la modernisation de l’agriculture. Elle suscite à nouveau l'intérêt grâce à ses nombreux atouts oubliés, dont celui d’entretenir les terres ingrates du piémont pyrénéen.