Au bout d’une route tortueuse et bien raide, la ferme de Jérôme Desjouis fait enfin son apparition sur les hauteurs du minuscule village de Fréchendets, dans les Hautes-Pyrénées. En cette belle matinée du 9 avril 2025, les rayons chaleureux du soleil font briller un potager et une serre en contrebas. Une forêt dense de feuillus se devine derrière l’imposante grange de 700 mètres carrés. En face, des montagnes encore légèrement enneigées subliment le paysage.

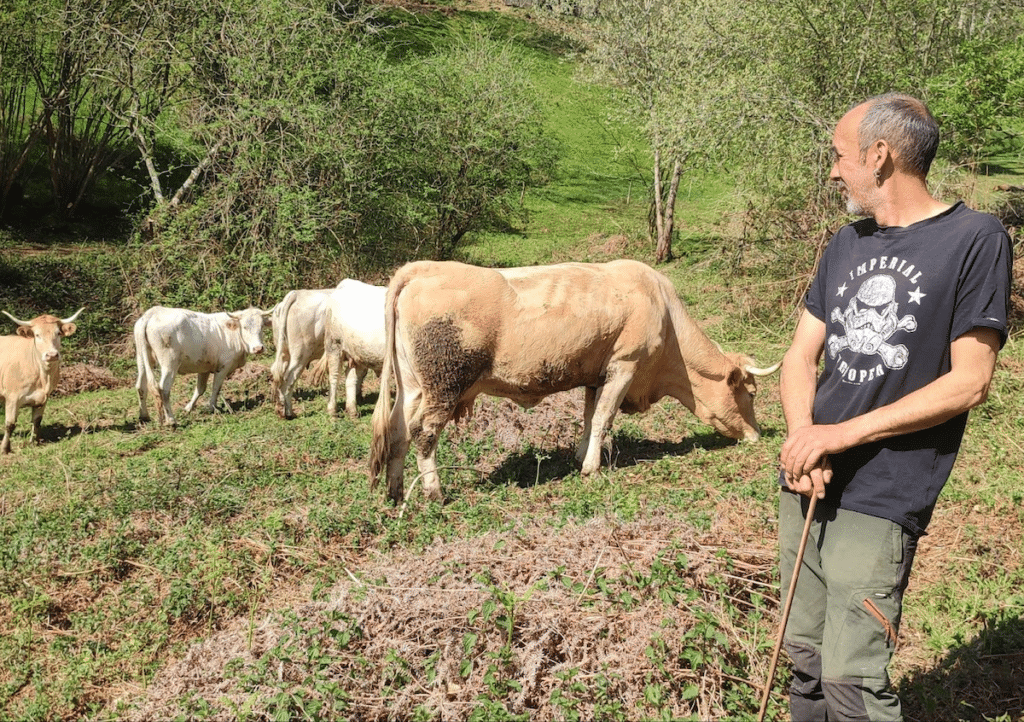

C’est dans ce cadre idyllique que Jérôme élève une quinzaine de vaches : «Je viens juste de leur donner à manger ! On ira les faire pâturer après.»

La scène paraît tout ce qu’il y a de plus banal, à un détail près. Ces vaches de race lourdaise, aux belles cornes en lyre et à la robe allant du blanc au froment, ont bien failli disparaître. Seule race bovine issue uniquement des Hautes-Pyrénées, des vallées de Lourdes et de Bagnères-de-Bigorre, la lourdaise était utilisée comme animal de traction et élevée pour son lait de qualité, propice à la fabrication du beurre.

Si 40 000 individus étaient recensés en 1896, les effectifs se sont effondrés après la Seconde Guerre mondiale. L’agriculture s’est mécanisée et les éleveur·ses se sont vu imposer des espèces à fort rendement. Seules quelques races à viande et des races laitières ont été sélectionnées, si bien qu’en 2022, 84% des races locales d’élevage étaient menacées d’abandon en France.

La lourdaise, une race mixte, n’échappe pas à cette standardisation de l’agriculture : «On peut faire un peu de veau de boucherie, un peu de lait, mais pas beaucoup des deux», explique l’éleveur. L’accouplement des vaches avec des taureaux lourdais avait même été interdit, jusqu’à la fin des années 1970. «Il fallait sortir de cette race qui ne “servait à rien” et faire des races productives à la place. C’est le syndrome de l’après-guerre, dont on a encore du mal à sortir.» En 1979, il ne restait qu’une douzaine de lourdaises et un seul taureau.

Sauvée in extremis

Mais quelques passionné·es ont réussi à la sauver : on en compte aujourd’hui plus de 300. «Ça reste insuffisant», prévient Jérôme Desjouis. La lourdaise fait encore partie des 12 races françaises à très faible effectif. «Il y a beaucoup moins d’individus que pour le loup. Il faudrait multiplier leur nombre par dix, voire 100, pour que ce soit viable. Mais c’est très long de faire évoluer une race, ça se fait sur plusieurs générations.»

Difficile, mais pas impossible pour Jérôme, qui a découvert cette race rescapée au début des années 2000. À l’époque, il était uniquement naturaliste et se spécialisait dans la gestion des espaces montagnards. Sa Normandie natale ne bénéficiant point de relief, il a posé ses valises à Bagnères-de-Bigorre. Attiré par le milieu agricole, il a acheté ses deux premières vaches en 2005, dressées pour faire de la traction animale, afin d’entretenir son jardin et de transporter du bois.

Et il n’en est pas resté là. Séduit par ces animaux rustiques et dociles, il a progressivement monté un troupeau. Son engagement environnemental a fini par le pousser à participer à la préservation de cette race menacée de disparition : «L’enjeu n’était pas de faire uniquement de la vache à viande ou du fromage, mais bien de sortir cette race à petit effectif [de faire en sorte que la population soit viable, notamment génétiquement, NDLR]».

Aussi agiles que des chèvres

Malgré ses difficultés à acquérir du foncier, il a réussi à acheter une ancienne ferme et plusieurs hectares de terres. Ces dernières sont escarpées. Heureusement, les vaches lourdaises ont de nombreuses qualités, dont celle d’être particulièrement bien adaptées aux terrains pentus. «Elles font entre 600 et 700 kilos et sont très légères par rapport à une vache à viande comme la charolaise, beaucoup plus grosse. Celle-là, je ne sais pas comment elle tiendrait dans les pentes.»

En cette matinée de printemps, alors que nous emmenons quelques vaches vers ses parcelles, certaines s’amusent à grimper sur le bas-côté du chemin, pourtant bien raide, comme pour confirmer les propos de Jérôme. Presque aussi à l’aise que des chèvres, elles escaladent les talus avec une facilité déconcertante. Certaines se font désirer. «Allez Oseille dépêche toi ! Toujours les mêmes qui traînent», lance l’éleveur, amusé. Quelques beuglements mélangés au son des cloches semblent lui répondre.

Finalement, tout le troupeau parvient à destination. Mais la parcelle n’est pas la belle prairie bien verte à laquelle on pourrait s’attendre. Elle est fractionnée en plusieurs terrasses, en partie boisées. Des fougères, des ronces et des orties poussent un peu partout. «C’est assimilable à de la lande», explique Jérôme.

Ça n’a pas l’air de perturber son troupeau pour autant. Là où des races plus sophistiquées auraient du mal à s’adapter, la lourdaise, au contraire, valorise à merveille les terres dures et ingrates du piémont pyrénéen : «Elle est moins productive que d’autres races, mais elle a besoin de manger moins d’herbe, confie l’éleveur. L’hiver, je les sors pratiquement tous les jours et, après une ration de foin et de regain, elles se satisfont de jeunes feuilles d’arbres, de ronces, de glands. Et elles raffolent des châtaignes !»

Ce régime alimentaire, associé à cette race naturellement persillée (qui présente de fines infiltrations de gras dans ses fibres musculaires), donne une viande particulièrement savoureuse. Jérôme propose des bœufs et des veaux en vente directe. Formé par le syndicat agricole Confédération paysanne – partisan d’une agriculture raisonnée –, l’éleveur a toujours fait en sorte de privilégier la qualité à la quantité : «Ça fait partie de mes valeurs. Je trouve que cette race de vache a un lien très fort avec l’agriculture paysanne, avec une autre façon de travailler. Avoir moins d’animaux, mais mieux valoriser les produits – plutôt que l’inverse.»

Il tente de promouvoir cette vision paysanne de l’élevage auprès des élèves des lycées agricoles, mais reste réaliste : «Ils sont motivés, mais l’élevage bovin est en perdition : c’est difficile d’en vivre, et il y a une grosse contrainte journalière.» Jérôme le sait mieux que personne. Son activité est encore fragile économiquement et la ferme n’est pas encore totalement viable : «Je rembourse encore mes emprunts. Je commence à peine à être à l’aise. Il me manque encore une bonne estive [faire pâturer ses vaches en montagne un été de plus, NDLR]».

Malgré la dureté du métier, il ne s’arrête pas là. Depuis 2013, il mobilise ses compétences naturalistes et agricoles au profit de la préservation de la tourbière de Lourdes, classée Natura 2000 – un réseau d’aires naturelles protégées créé par l’Union europénne. Le site abrite une flore et une faune très spécifiques, comme les droséras, des plantes carnivores, mais aussi des sphaignes, des insectes et des oiseaux nicheurs particuliers qui dépendent de la tourbière pour survivre.

Chaque année, Jérôme y emmène une partie de son troupeau. L’éco-pâturage permet de maintenir ce site ouvert, d’éviter qu’il n’évolue en boisement et n’entraîne la disparition de cette biodiversité unique. Il explique : «Les vaches passent toujours aux mêmes endroits, elles mettent à nu le sol et permettent à la banque de graines contenue dans la tourbière de s’exprimer. Certains endroits sont pâturés, d’autres non, ça crée une mosaïque d’habitats que nous n’aurions pas avec d’autres systèmes d’entretien.» Et de conclure : «C’est un beau partenariat entre agriculture et environnement !»

À lire aussi

-

Ulysse Thevenon, journaliste d’investigation : «Éleveurs et écologistes peuvent avoir des combats communs»

Éleveurs de vérité. Dans le livre «Le sens du bétail», le journaliste indépendant lève le voile sur un système industriel qui broie les éleveur·ses autant que leurs bêtes. Une enquête choc sur les dessous de notre assiette, qui s’appuie sur les témoignages d’une centaine d’agriculteur·ices. -

Peut-on encore manger du comté ? Tout savoir sur l’impact écologique du célèbre fromage

Comté légendes. Depuis quelques jours, plusieurs médias et politiques s’émeuvent d’une prétendue «interdiction» du comté souhaitée par «les écologistes». Derrière la polémique, des associations et scientifiques s’inquiètent des dégâts environnementaux dont est en partie responsable la production de ce fromage, malgré les efforts de la filière pour y remédier.