Que se passe-t-il à Genève à partir du mardi 5 août ?

À partir de ce mardi 5 août – et jusqu’au 14 – les représentant·es de près de 180 pays se réunissent à Genève sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elles et ils ont dix jours pour tenter d’écrire le premier traité mondial visant à réduire la pollution plastique.

Ce texte, qui serait juridiquement contraignant pour les États, est en pourparler depuis trois ans. La session de négociations qui s’ouvre en Suisse – baptisée CIN5-2 – est la sixième du genre et a été ajoutée après l’échec des discussions menées à Busan (Corée du Sud) fin 2024.

Face à la quasi-impossibilité de mettre tout le monde d’accord, certaines organisations plaident pour que ce traité fasse l’objet d’un vote à la majorité – la potentielle organisation du scrutin sera au cœur des débats. «La décision de mettre en place un vote pourrait être prise en milieu ou fin de semaine», espère Eva Moreau, co-fondatrice de la Fresque du plastique, qui travaille notamment à sensibiliser les négociateur·ices du monde entier à ces enjeux. Cela éviterait qu’une poignée de pays fasse obstruction.

La ministre française de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, se rendra à Genève dans les prochains jours. «Alors que ces négociations s’annoncent difficiles, j’appelle chaque État à la responsabilité avant que nous ne soyons dépassés par cette pollution aux conséquences délétères sur notre santé et nos écosystèmes naturels, notamment marins», a fait valoir la ministre ce mardi.

Quel est le problème avec le plastique ?

Si le plastique pose problème pour l’environnement, c’est d’abord parce que la production de matière vierge repose sur les énergies fossiles. Chaque année, 12% du pétrole est transformé en polymères. Elle est donc une forte émettrice de gaz à effet de serre, en plus de rejeter des microplastiques dans l’environnement. Selon une étude de l’université de Berkeley (États-Unis), il faudrait diminuer la production de plastique de 75% afin de limiter le changement climatique planétaire à 2 degrés – l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat. «460 millions de tonnes de plastiques sont produites chaque année, rappelle Eva Moreau, de la Fresque du plastique. Cela représente l’équivalent du poids de l’humanité tout entière.»

Ensuite, la pollution plastique est un «danger grave, croissant et sous-estimé» pour la santé qui coûte au monde au moins 1 500 milliards de dollars (1 300 milliards d’euros) par an, ont averti des expert·es dans un rapport paru lundi dans la revue médicale The Lancet. Dans celui-ci, Philip Landrigan, médecin et chercheur au Boston College aux États-Unis, a prévenu que les personnes vulnérables, en particulier les enfants, sont les plus touchées par la pollution plastique.

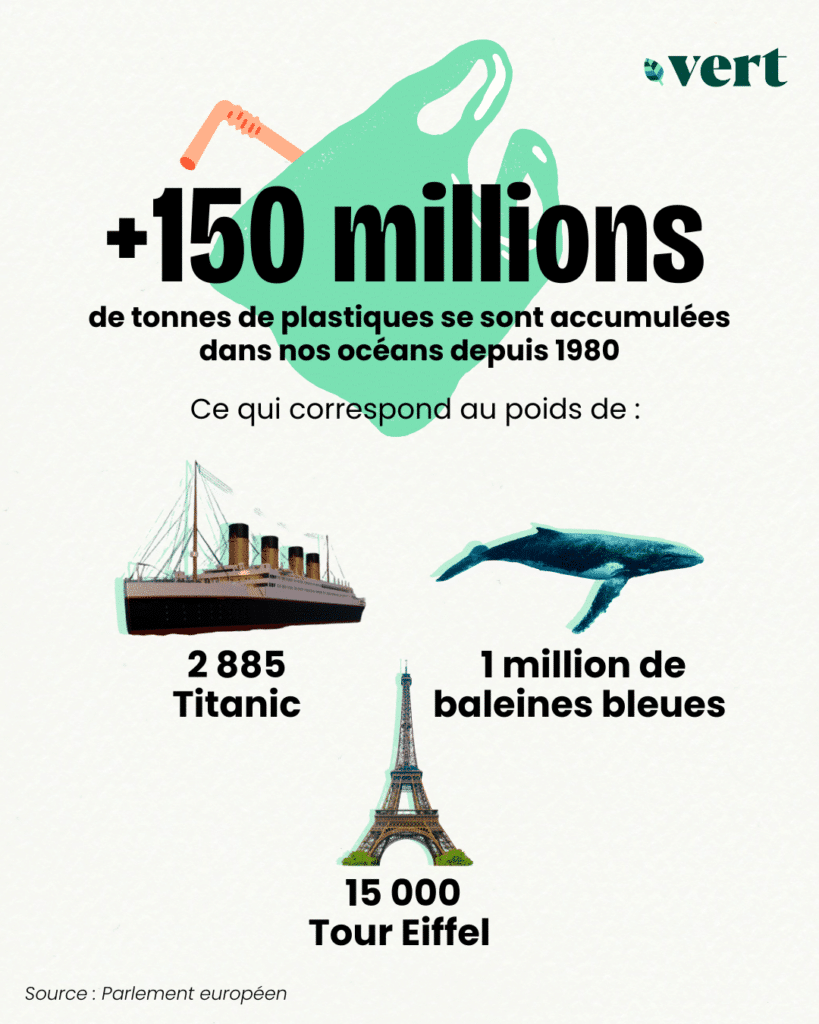

Enfin, cette pollution est un danger pour les océans. Plus de 150 millions de tonnes de ce matériau s’y sont accumulées depuis 1980. Ainsi, à l’occasion de la conférence mondiale (Unoc) sur l’océan en juin dernier, 95 pays de différentes régions du monde – à l’initiative de la France – ont rejoint un «appel de Nice pour un traité ambitieux sur le plastique». En ligne de mire : les négoctiations qui se déroule actuellement à Genève.

Quels sont les objectifs derrière ce traité ?

Depuis vendredi 1er août, 500 organisations francophones de 40 pays et territoires – dont la Fresque du plastique – ont signé une lettre ouverte «appelant à un traité contraignant, équitable et centré sur la réduction de la production plastique». «Ne rien faire, c’est se tirer une balle dans le pied, estime Eva Moreau auprès de Vert. Nous espérons que la recherche d’un accord n’entrainera pas la suppression de certains engagements. Il faut que la question de la réduction de la production de plastique à la source reste au centre du traité.»

Lundi, lors d’une manifestation à Genève, le chef de la délégation de l’ONG Greenpeace, Graham Forbes, a lui aussi insisté sur la nécessité d’«arrêter de fabriquer autant de plastique».

Mais les 500 organisations signataires de la lettre ouverte espèrent également d’autres avancées : «Assurer des financements équitables […] pour soutenir la transition, l’adaptation et la justice sociale» ; «Faciliter une transition juste pour les travailleurs, les communautés impactées, les peuples autochtones et les ramasseurs de déchets informels, en leur assurant reconnaissance, protection et pleine participation aux décisions» ; «Mettre un terme au colonialisme des déchets et l’injustice environnementale qui fait peser le poids de la pollution sur les plus marginalisés, au Sud comme au Nord» ; «Prioriser le réemploi et le remplissage, plutôt qu’un modèle centré sur le recyclage et d’autres fausses solutions telles que l’incinération.»

Vers quelle issue ?

Au cas où les négociateur·ices décideraient d’organiser un vote, Eva Moreau, de la Fresque du plastique, s’attend à ce que les pays africains fassent basculer le scrutin. «Certains de ces pays sont exportateurs de pétrole… et subissent de plein fouet la pollution plastique. Les organisations africaines signataires de la lettre ouverte en faveur du traité peuvent convaincre les négociateurs des États concernés de voter le texte», observe-t-elle, soulignant la nécessité d’une mobilisation citoyenne forte pour influencer les participant·es aux débats.

En outre, l’éventuelle adoption du traité doit aboutir à la création d’une conférence mondiale (COP) sur le plastique – une version améliorée de ce qui existe déjà pour le climat ou pour l’océan. En cas d’échec, une septième salve de négociations devrait être organisée.

Pourquoi les précédentes négociations ont-elles échoué ?

Les précédentes sessions de négociation, dont la dernière à Busan (Corée du Sud) en 2024, ont échoué à cause d’une minorité bloquante constituée de pays producteurs de pétrole et transformateurs de plastique. Arabie Saoudite, Russie, Iran ou Venezuela refusent de limiter la production de matière vierge, qui représente un débouché juteux pour leurs industries. Ces pays ne veulent pas non plus discuter d’une éventuelle interdiction des substances chimiques toxiques utilisées dans les polymères. Ils défendent uniquement le recyclage des déchets.

Or, leur production de plastique pourrait tripler d’ici à 2060. Le recyclage ne palliera donc pas cette fabrication exponentielle. À ce jour, seuls 9% des détritus plastiques sont recyclés dans le monde.

Du côté des lobbyistes, le porte-parole du Conseil américain de l’industrie chimique Matthew Kastner, présent à Genève, défend le plastique et les services qu’il rend aux sociétés modernes. Il est «vital pour la santé publique», a-t-il considéré, faisant référence à tous les équipements médicaux stériles, masques chirurgicaux, tuyaux, tubes, emballages, qui permettent d’améliorer l’hygiène et la sécurité alimentaire. Les négociations, qui s’achèveront dans dix jours, s’annoncent tendues.

À lire aussi

-

Tout comprendre au recyclage chimique, cette «solution» à la pollution plastique aux airs de mirage écologique

Industrie tes déchets (1/2). Présenté par les industriels comme un remède à la pollution, le recyclage chimique est censé permettre de fabriquer du plastique de bonne qualité à partir de déchets jusqu’ici enfouis ou incinérés. En France, les projets se multiplient, à grand renfort d’argent public. Vraie solution ou écran de fumée ? -

«À l’époque, ça marchait bien» : la consigne des bouteilles en verre fait un timide retour dans quatre régions de France

En verre du décor. Depuis juin, quatre régions françaises expérimentent le retour de la consigne des emballages en verre. 750 magasins devraient être équipés de bornes de collecte d’ici à l’automne. Si le dispositif fonctionne, il pourrait présenter un avantage environnemental… et économique. Pour comprendre, Vert s’est rendu en grande surface, près de Rouen.