Toujours plus eau. Selon France stratégie, la consommation d’eau dans l’agriculture va s’envoler sous l’effet du changement climatique. Dans un important rapport, le service présente trois scénarios pour le futur, du plus gourmand au plus sobre.

Au rythme actuel, la consommation française d’eau – celle qui est prélevée sans être restituée dans le milieu naturel – pourrait doubler d’ici à 2050, sous l’effet de la crise climatique. C’est ce que révèle un rapport publié lundi par France stratégie, un service du premier ministre chargé d’évaluer les politiques publiques.

Commandé en 2023 par l’ancienne locataire de Matignon, Elisabeth Borne, le rapport envisage trois scénarios pour notre futur, tous secteurs confondus (agriculture, énergie, résidentiel) :

→ le premier anticipe la poursuite des tendances passées en matière de besoins en eau ;

→ le deuxième prend en compte des politiques publiques qui font un peu diminuer notre consommation ;

→ le troisième correspond à une rupture avec notre trajectoire actuelle, avec des usages plus sobres.

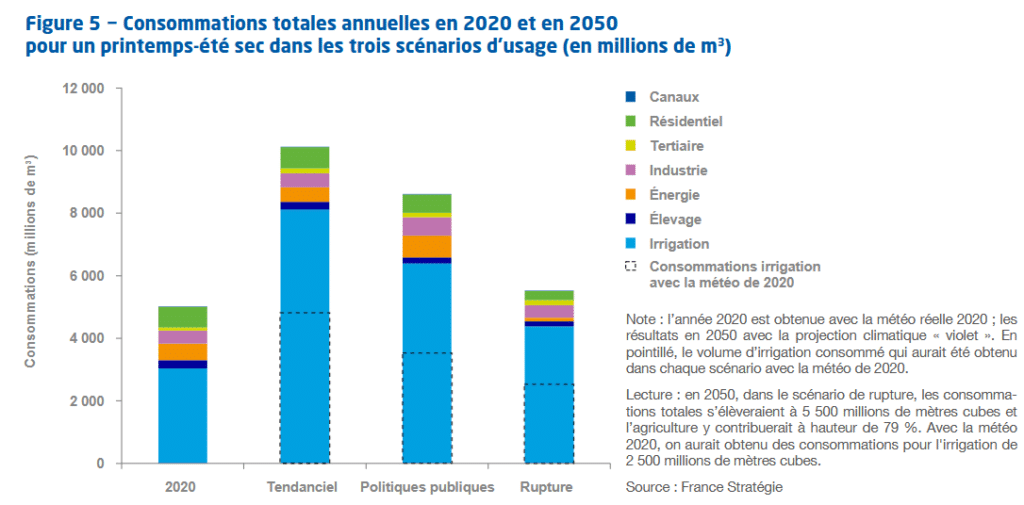

Dans tous les cas de figure, le rapport révèle que notre consommation en eau va croître, dans le contexte d’un réchauffement climatique mondial de +2,4°C d’ici à 2060. Dans le premier scénario, elle augmente de 102% par rapport à 2020. Dans le deuxième (avec des politiques publiques), de 72%. Et, dans le troisième, l’augmentation ne serait que de 10%.

L’agriculture au premier plan

Dans tous les cas, le secteur de l’énergie devrait voir sa consommation diminuer, en raison de «la modernisation des circuits de refroidissement des centrales [nucléaires] en fonctionnement et l’arrêt des centrales de plus de 70 ans», détaille le rapport. Dans le scénario qui renforce les politiques publiques, la consommation est moindre dans la vallée du Rhône, où sont implantés de nombreux réacteurs nucléaires. Malgré la construction de deux EPR – ces centrales nouvelle génération – les prélèvements sont divisés par deux par rapport à 2020.

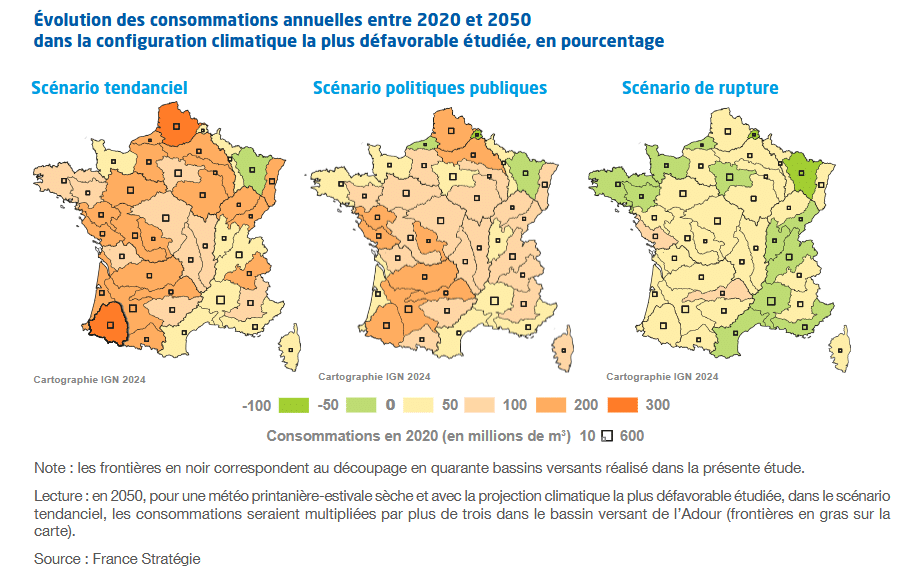

Quel que soit le scénario, l’agriculture sera le premier secteur consommateur d’eau en France d’ici à 2050, à cause de l’intensification du changement climatique. Elle représentera un tiers des prélèvements. En cause : le développement de l’irrigation, ce système d’approvisionnement qui ne vient pas de la pluie ou des milieux naturels, mais d’un apport humain. Sans évolution du modèle agricole actuel, la demande en irrigation va plus que doubler sur certains territoires, comme le sud-ouest, d’ici à 2050. Les prélèvements en eau, très majoritairement agricoles, augmenteront alors de 50%.

Une consommation d’eau concentrée au printemps-été

Nous aurons besoin de plus d’eau, surtout à un moment précis de l’année. Le rapport souligne que «dans tous les scénarios étudiés, environ 55% des prélèvements totaux annuels pourraient être réalisés entre les mois de mai et septembre, contre 41% en 2020.»

Cette concentration de la demande en eau pourrait entraîner davantage de conflits d’usage. L’agriculture en aura besoin dans les mois les plus chauds, quand les niveaux d’eau seront au plus bas dans les rivières, lacs ou autres milieux aquatiques.

Certaines plantations sont plus gourmandes que d’autres, comme le maïs et le soja, très présentes sur les bassins versants de l’Adour (dans les Pyrénées Atlantique et les Landes). Sur ces territoires, «les quantités prélevées seront plus importantes pour irriguer les cultures», indique le rapport.

Pour limiter l’essor de l’irrigation, seul le scénario de rupture avec le modèle agricole actuel est efficace. Il implique «le développement de l’agroécologie sur toutes les surfaces cultivées», «une réduction de la consommation de viande de 50%» et une diminution de notre consommation d’énergie. Dans cette perspective, les surfaces irriguées n’augmentent que de 12% entre 2020 et 2050, contre 50% dans les deux autres.

Des retenues de substitution pas si efficaces

Les politiques publiques encouragent la construction de retenues de substitution, aussi appelées «bassines» – ces grands réservoirs dont le but est, en principe, de prélever moins d’eau entre mai et septembre, grâce au stockage de surplus l’hiver.

Or, à l’échelle métropolitaine, «ces retenues permettent de réduire les prélèvements de 2%», précise le rapport. C’est peu. Dans le bassin versant de la Charente, où l’installation d’une trentaine de ces ouvrages est au cœur de la bataille entre pro et anti-bassines, «la réduction des prélèvements par rapport à un scénario sans retenue, en périodes printanière et estivale, n’est que de 6,8 %», peut-on lire dans le rapport. Une goutte d’eau, par rapport aux besoins de l’irrigation.

À lire aussi

-

Et si vous calculiez votre «empreinte eau» pour connaître et réduire votre consommation ?

Goutte idea ! À l’image des calculateurs d’empreinte carbone, la start up Hydros vient de dévoiler son nouvel outil qui permet à chacun·e d’estimer son impact sur la ressource hydrique et propose des mesures faciles pour réduire sa consommation. -

Une carte interactive pour savoir si votre département achète beaucoup de pesticides dangereux

C’est pas de la carte ! Jeudi 9 janvier, l’association Générations futures a publié une carte interactive qui montre l’achat de pesticides, substance par substance, selon les départements. Découvrez où se situe le vôtre.