«Il faut bien brasser régulièrement», explique Pierre Paul à Vert, râteau à la main. Il fouille entre les épluchures de légumes de son composteur et remue la matière en décomposition. Pierre est l’un des quinze membres de l’équipe en charge du bac collectif installé boulevard de Charonne, dans le 11ème arrondissement de Paris, il y a neuf mois. La 400 Coop, un supermarché coopératif et solidaire, a posé ces trois caissons juste devant sa boutique, sur une allée arborée.

À lire aussi

Aujourd’hui, plus de 1 180 composteurs collectifs occupent les rues de la capitale et les cours des immeubles. Il n’y en avait que 569 en 2020. Dans la majorité des cas, il faut faire partie du collectif (syndicat de copropriétaires, association) qui les gère pour y avoir accès.

Pour se débarrasser de leurs déchets organiques, les Parisien·nes peuvent aussi les déposer dans des points d’apports volontaires : des bornes équivalentes à celles des emballages jaunes, mais couleur marron. On les retrouve parmi les Trilib’, ces quatre poubelles regroupées dans la rue, ou isolées.

À date, environ 700 bornes sont mises à disposition dans les rues de Paris et tous les établissements publics en sont dotés. En comparaison, la métropole lyonnaise et ses seize communes sont équipées de 2 041 bornes.

Le développement des dispositifs de tri des biodéchets a connu une forte accélération dans la capitale l’année dernière. En 2023, seulement 3 000 tonnes de déchets alimentaires ont été détournées des ordures ménagères. En 2024, cette quantité a doublé, mais ne représente que 3% des résidus organiques. Les déchets organiques constituent encore 22 % des ordures ménagères, soit 180 000 tonnes par an.

Lorsqu’ils restent dans la poubelle grise, ils sont incinérés et favorisent la production de méthane, un gaz qui a un pouvoir de réchauffement global de l’atmosphère 25 fois supérieur au CO2. Collectés séparément, les restes de nos repas peuvent devenir du compost (de l’engrais naturel) pour les jardins ou être transformés en biogaz pour les transports en commun (par la méthanisation).

Antoine Guillou, adjoint à la mairie de Paris en charge de la réduction des déchets, le reconnaît : «Le pourcentage de collecte est encore faible par rapport au nombre d’habitants, l’objectif de la mairie est de capter 50% du gisement de déchets alimentaires d’ici 2030.» «Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut que progresser», renchérit Alexandre Viscontini, élu à la mairie du 11ème arrondissement en charge de l’économie circulaire.

«Le compostage de proximité recrée du lien social»

Comme Pierre Paul et son équipe de la 400 Coop, n’importe quel·le citoyen·ne peut solliciter sa mairie d’arrondissement pour obtenir un diagnostic et du matériel qui permettront d’installer un composteur. Le collectif d’habitant·es est alors formé avec une entreprise spécialisée, pour apprendre à l’entretenir.

Aux côtés de Pierre Paul, en ce matin de janvier, Lucie Dumont, maître-composteure et membre de l’entreprise DM compost, jette un œil à la qualité de la matière. Elle prend la température de l’amas de biodéchets. «On voit bien que ça ne sent pas mauvais et qu’il n’y a pas de fuite», rassure-t-elle en se penchant au-dessus du bac. Entre les pelures de légumes, coquilles d’œufs et matières en décomposition, il fait 24 degrés, malgré les températures hivernales.

Lucie Dumont accompagne les propriétaires de composteurs durant leur première année d’entretien. Celui de la 400 Coop trône dans l’espace public, mais elle s’occupe aussi des dispositifs qui équipent les cours des résidences. La mairie de Paris a lancé une campagne, jusqu’au 31 janvier, pour faciliter les demandes des copropriétés pour s’en doter.

«Qu’il soit dans la rue ou au pied d’un immeuble, le compostage de proximité recrée du lien social», s’enthousiasme Lucie Dumont. «Quand on vient déposer les restes, des passants s’arrêtent toujours pour nous demander s’ils peuvent l’utiliser», confirme Pierre Paul.

Certains collectifs en charge de la gestion des composteurs les laissent libres d’accès, comme la Terre d’écologie populaire de Ménilmontant (11ème arrondissement). Cela implique de trier une deuxième fois les résidus, pour s’assurer de la qualité de la matière. Pour éviter que les projets ne périclitent, la maître-composteure demandent à ce que l’installation d’équipements au pied d’immeubles soit votée en assemblée générale des copropriétaires, et qu’il y ait plusieurs référent·es pour chaque site.

Des bornes de tri à trois minutes à pied ?

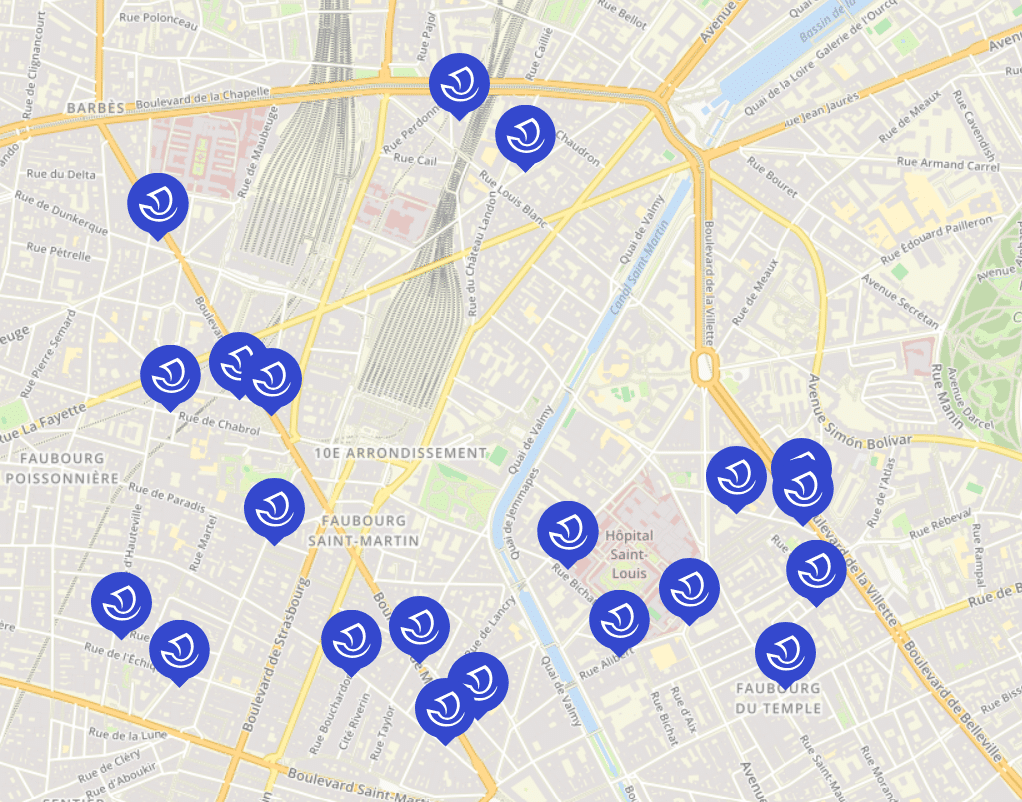

La mairie de Paris a donc misé sur les composteurs collectifs et sur les bornes d’apports volontaires. Vous pouvez retrouver la carte interactive des points de collecte les plus proches de chez vous juste ici.

La collecte au porte-à-porte des biodéchets a été abandonnée après son expérimentation dans les 2ème, 12ème et 19ème arrondissements. Le but : éviter de multiplier le nombre de camions bennes dans les rues et d’encombrer les petits halls d’immeubles déjà en manque d’espace. Pour remplacer la collecte en porte-à-porte, de nouveaux points d’apports volontaires ont été posés en décembre dernier, et d’autres sont prévus pour février, selon la mairie du 19ème.

L’objectif est que chaque Parisien·ne dispose d’une borne d’un dépôt de biodéchets à trois minutes à pied de son domicile. Une ambition respectée dans certaines zones de la capitale, comme dans les 11ème, 10ème et 19ème arrondissements. Mais ce n’est pas le cas partout.

L’ouest parisien à la ramasse

Antoine Guillou relève que «dans l’ouest de Paris, le maillage n’est pas encore assez dense par rapport à l’est». La raison ? Installer les bornes de tri est un choix qui relève de la mairie d’arrondissement. «Il y a parfois des freins techniques à cette mise en place, parfois un manque de volonté politique», note Mélisandre Seyzeriat, coordinatrice à Zero waste France.

Antoine Guillou partage le constat. «En fin d’année dernière, j’ai écrit à l’ensemble des maires d’arrondissement qui n’ont pas un maillage en accord avec l’objectif des trois minutes, pour leur demander d’être plus pro-actif, afin d’être en accord avec la réglementation», rapporte-t-il à Vert. Parmi les mauvais élèves : le 7ème et le 15ème disposent de très peu de points de collecte.

Les lombricomposteurs, «solution complémentaire»

Dans une ville aussi dense que Paris, avec peu d’espaces verts, les lombricomposteurs semblent être une solution pragmatique. 10 000 kits pour décomposer ses restes alimentaires par des lombrics ont été distribués dans la capitale depuis 2017. Les mairies d’arrondissement organisent ces distributions avec, souvent, une formation d’une heure pour apprendre à l’entretenir.

Adèle Daumas, étudiante dans le 15ème arrondissement, s’occupe de son lombricomposteur depuis deux ans. Elle l’a installé sur le petit balcon de sa cuisine parisienne. Mais tous les restes de ses repas ne finissent pas grignotés par ses vers. «Les oignons et échalotes sont vermifuges [les lombrics les tolèrent mal], et tout ce qui est reste animal, on ne le met pas non plus, explique-t-elle, depuis l’année dernière, il y a un composteur de quartier, donc je répartis mes déchets entre les deux.»

Pour Mélisandre Seyzeriat, cette méthode restera toujours «une solution complémentaire, dont la responsabilité incombe uniquement au citoyen et dont le suivi est difficile».

Renforcer la communication

Pour augmenter la quantité de déchets alimentaires détournés de la poubelle grise et de son incinération, tous les acteurs s’accordent pour dire que l’aspect technique ne suffira pas. Outre le développement de nouveaux points de collecte, «il faut renforcer la communication et la sensibilisation pour que ce tri, comme celui du verre, devienne une habitude», explique Alexandre Viscontini.

Pour Mélisandre Seyzeriat de Zero waste Paris, «il faudrait surtout refaire de grosses campagnes sur les points d’apports volontaires.» L’objectif : rappeler qu’ils existent et qu’il est facile de s’en servir, et informer sur ce que l’on peut mettre (ou pas) à l’intérieur. «Un bac avec trop de résidus qui ne sont pas des biodéchets partira à l’incinération au lieu d’être transformé en compost ou en biogaz», rappelle-t-elle.

D’où l’enjeu d’avoir toujours une poubelle grise à proximité d’une borne de tri de biodéchets, pour servir d’exutoire. «Beaucoup d’efforts ont été déployés, contrairement à d’autres communes, souligne-t-elle, mais le tonnage ramassé est encore ridicule, il faudrait accélérer et faire du tri des biodéchets une priorité.»

Antoine Guillou regrette «l’absence de campagne de sensibilisation au niveau national, avec des supports plus visibles comme des spots de pub à la télé». Du côté de la mairie de Paris, il assure que la campagne de sensibilisation en porte-à-porte continuera.

À lire aussi

-

Qu’est-ce qu’on met dans son compost ?

Qu’est-ce qu’on poste ? Alors que le compostage des biodéchets doit être généralisé en France depuis le 1er janvier et que de nombreux ménages sont désormais équipés d’un bac à compost individuel, il est temps d’apprendre la recette du compost parfait ! -

Virginie et Isabelle, maîtres-composteures et fabricantes d’un terreau fertile à la vie citoyenne

Maîtres jet d’ail. Alors que le tri des biodéchets devient obligatoire partout en France, un métier a le vent en poupe : celui de maître-composteur. Virginie Drouet et Isabelle Gaton Moreteau, qui officient dans l’est parisien, racontent leur métier à Vert.