Depuis le 7 octobre 2023, jour du massacre commis par le Hamas en Israël, la quasi-totalité de la population de la bande de Gaza a été déplacée par une guerre d’une violence inédite. Celle-ci a causé plus de 47 000 mort·es côté palestinien, selon les estimations de l’ONU, un chiffre largement sous-estimé d’après une étude de la revue scientifique The Lancet.

Lors des trois premiers mois du conflit, plus de 45 000 bombes se sont abattues sur cette bande de terre, soit 21 bombardements par heure en moyenne (notre article). Le 19 janvier dernier, un cessez-le-feu a été décrété pour 42 jours et presque 400 000 Palestinien·nes qui avaient été déplacé·es sont retourné·es au nord de la bande de Gaza.

Vert s’est entretenu avec Stéphanie Latte Abdallah, historienne et anthropologue spécialiste du Moyen-Orient. Autrice de La toile carcérale. Une histoire de l’enfermement en Palestine (Bayard éditions, 2021), elle étudie l’implantation de fermes agroécologiques et les échanges de semences locales en Cisjordanie comme formes de résistance à la colonisation israélienne.

Quel espoir reste-t-il de rendre Gaza à nouveau vivable pour les Palestinien·nes, au vu de l’immense chantier de reconstruction et de dépollution nécessaire ?

Le quotidien à Gaza est très compliqué : seulement 40% du réseau d’eau de la ville de Gaza fonctionne, il faut trouver du bois, des connexions internet… Entre 60 et 80% du bâti privé est démoli. Les gens attendent que l’aide internationale leur fournisse des caravanes et des tentes pour pouvoir se loger devant leur maison détruite. 60% des zones agricoles ont été détruites, tout comme une grande partie des fermes et des serres. Le minimum d’autonomie alimentaire n’existe plus à l’heure actuelle.

Le premier besoin est de lever le siège, puisqu’une quantité insuffisante de biens peut rentrer dans la zone en termes d’aide humanitaire et de matériaux nécessaires pour réparer le réseau d’eau, d’électricité, et pour reconstruire. Une aide financière doit être apportée aux habitant·es, et les échanges commerciaux doivent reprendre.

«Il faut détoxifier le territoire, enlever toutes les bombes, les 330 000 tonnes de déchets, et les 50 millions de tonnes de gravats.»

Tout va dépendre du rôle des Pays arabes et de la communauté internationale. Les Gazaouis, globalement, ont envie de rester et de reconstruire. Malgré le fait que les professionnels et intellectuels aient été particulièrement visés par cette guerre génocidaire, il reste des ingénieurs, des architectes, des professionnels du bâtiments. S’il manque des camions et des matériaux, il y a, malgré tout, des capacités d’organisation et de logistique, mais il y a aussi un besoin d’aide très important.

Et puis, il faut détoxifier le territoire : enlever toutes les bombes, les 330 000 tonnes de déchets solides ménagers, et les 50 millions de tonnes de gravats, c’est un gros travail. La guerre a produit un environnement très toxique.

En ce moment, les gens réinvestissent le nord de Gaza. Un peu moins de 400 000 personnes y sont retournées. Les familles essayent de réarranger leurs maisons comme elles le peuvent. Mais c’est dangereux, en raison de toutes les munitions qui n’ont pas encore explosé et de leur toxicité. Sans compter les déchets qui contaminent l’eau et le sol.

Des analyses avaient déjà été faites sur les terres après la guerre de 2014 et avaient relevé des hauts niveaux de toxicité. Or, la guerre actuelle est sans commune mesure en termes de bombes relarguées sur le territoire.

Alors que des chercheurs parlent d’«écocide», vous préférez le terme de «futuricide» pour parler de la situation à Gaza. Quelle réalité désignent ces mots ?

Le mot futuricide, que j’ai forgé, me semble décrire au mieux ce qu’il s’est passé. Il englobe tous les -cides [destructions, NDLR] qui sont à l’œuvre : génocide, écocide, mais aussi scolasticide [anéantissement systémique de l’éducation, NDLR], culturicide, mémoricide. Le terme renvoie à une manière de préempter l’avenir, de l’empêcher, et de projeter une vision inquiétante du futur.

À lire aussi

L’armée israélienne s’est attaquée au peuple, en tuant indistinctement la population civile : entre 50 et 70% des personnes tuées sont des femmes et des enfants. En ce sens, tout semble indiquer que nous avons affaire à un génocide. Elle s’est aussi attaquée à la population en détruisant l’environnement qui permet la vie de ce peuple, ses universités, ses écoles, ses hôpitaux ; en visant les professionnels, ceux qui soignent, qui témoignent ; et en détruisant sa culture, son passé, sa mémoire.

«Côté israélien ou américain, ce qui est imaginé pour les Gazaouis est une dystopie, où ils ne sont jamais pris en compte.»

En s’attaquant à tout ce qui permet la vie d’une part, et à ce qui inscrit cette vie dans un lieu depuis des millénaires, en s’en prenant au passé collectif et individuel, c’est bien le futur et l’avenir des personnes dans le lieu qui sont concernés.

Le futuricide désigne l’intention derrière la guerre : que les gens partent. Quand on détruit la terre, c’est l’avenir des gens que l’on veut tuer. Le futuricide désigne une intention et non un fait réalisé, car il existe des moyens de résister pour rendre un futur possible, même s’ils sont complexes et qu’ils prendront du temps.

Côté israélien ou américain, ce qui est imaginé pour les Gazaouis est une dystopie [Entre autres projections pour le futur, le président Donald Trump a déclaré le 4 février dernier qu’il voulait expulser les centaines de milliers de Palestinien·nes de Gaza pour y installer une riviera, NDLR]. Dans cette vision du futur, ils ne sont jamais pris en compte comme des acteurs sociaux et politiques autonomes et sont niés dans leur existence même.

Vos recherches montrent que des initiatives politiques et écologiques se sont développées ces dernières années en Cisjordanie, et notamment des fermes agroécologiques. Dans ce contexte de guerre et alors que les attaques de colons se multiplient, celles-ci sont-elles d’autant plus menacées ?

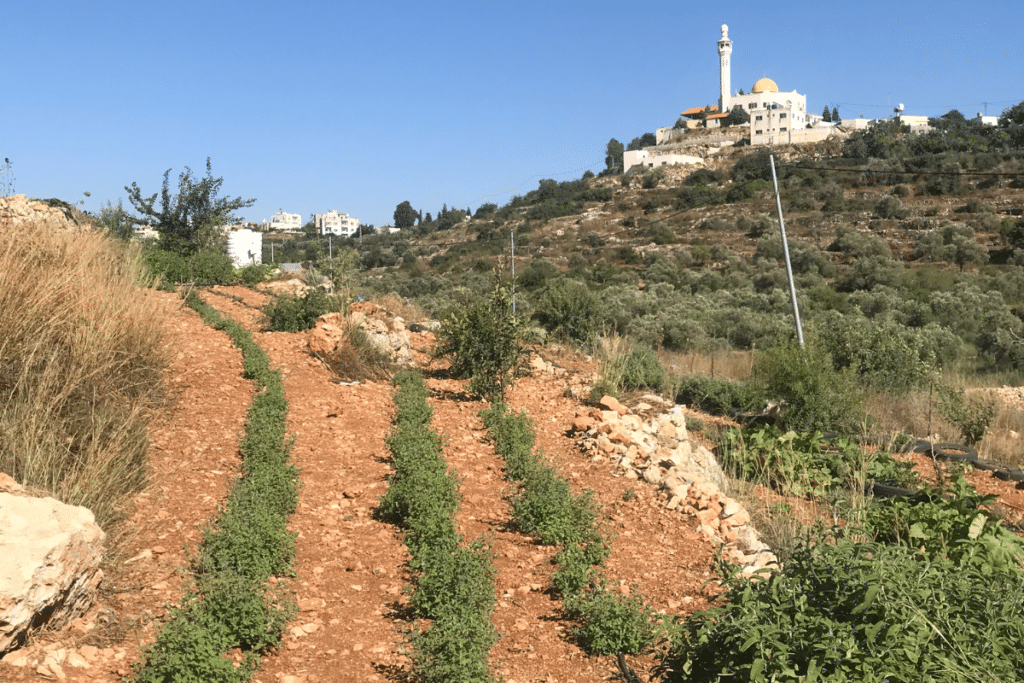

L’idée des initiatives agroécologiques en Cisjordanie est de créer un minimum de souveraineté alimentaire, à des échelles localisées, et de pouvoir se nourrir sans faire usage des semences et des intrants en provenance d’Israël. Ces fermes se multiplient un peu partout en Cisjordanie : à Bi’lin ou autour de Naplouse. On en dénombre plus de 300.

L’enjeu est aussi de cultiver des terres qui ne l’étaient pas forcément, car les cultures et les arbres y ont une valeur juridique : si l’on ne travaille pas une terre qui nous appartient pendant une décennie – ou seulement pendant trois années consécutives, lorsqu’elle n’est pas enregistrée comme terre privée – elle tombe dans l’escarcelle de l’État israélien, selon une ancienne loi ottomane revivifiée en 1976. Et, dans ce contexte où les terres agricoles sont pour la plupart sous contrôle israélien, si vous pouvez prouver qu’elle est cultivée, les autorités ne peuvent pas la saisir.

Dans ces fermes, les paysans reviennent pour partie à des pratiques anciennes et s’inspirent d’alternatives actuelles, en s’appuyant le plus possible sur la pluviométrie existante, sans ou avec peu d’irrigation. Ils utilisent des semences et des espèces locales qui sont adaptées au manque d’eau lié à la fois au climat, au changement climatique et au fait qu’en Cisjordanie, les nappes phréatiques sont très souvent accaparées par les colons.

L’agroécologie permet aussi d’éviter de rendre la terre stérile par l’usage d’intrants chimiques. Il s’agit de produire à une échelle très locale et de pouvoir résister à des formes, non pas de siège, mais en tout cas de difficultés accrues à se déplacer entre les lieux.

Les checkpoints se multiplient en Cisjordanie, en raison de la situation politique et «sécuritaire». Depuis le 7 octobre, près de 200 ont été ajoutés pour un total d’environ 900, ce qui complexifie les déplacements et affecte la capacité des fermes à vendre leurs produits. Elles écoulent habituellement leurs fruits et légumes dans des marchés paysans ou dans des coopératives dans les villes comme Ramallah [capitale administrative de l’Autorité palestinienne, située au centre de la Cisjordanie, NDLR]. On trouve là-bas une population urbaine plus sensibilisée aux questions agroécologiques.

Depuis décembre 2022, et l’arrivée en Israël d’un gouvernement d’extrême droite formé pour partie de colons qui défendent leurs intérêts, ces derniers ont commencé à attaquer régulièrement les villages et les zones isolées. Après le 7 octobre 2023, le ministre de la sécurité intérieur, Itamar Ben Gvir, leur a fourni davantage d’armes. Celui-ci a démissionné en janvier, en raison de son opposition à l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Les colons ont multiplié les attaques qui mettent en péril les villages, les champs qui sont brûlés, et les gens qui vivent dans les zones rurales. Les coupes d’arbres, et notamment d’oliviers, se multiplient. Les déplacements de population également. Des panneaux, posés par les colons, indiquent : «Vous n’avez pas de futur ici», pour dire aux gens qu’ils doivent partir.

Près de 50 000 personnes ont été déplacées après la nouvelle opération militaire israélienne au nord de la Cisjordanie commencée en janvier, tout particulièrement dans le camp et la ville de Jénine. Les gens ont le sentiment qu’une nouvelle Nakba [«catastrophe», en arabe, expression qui renvoie à l’exode forcé de la population palestinienne en 1948, lors de la création de l’État d’Israël, NDLR] va aussi concerner la Cisjordanie.

Comment parler d’écologie en temps de crise et de guerre, lorsque la priorité des populations est de survivre ?

Si l’on considère que l’écologie désigne le milieu de vie et la capacité des humains à vivre dans ce milieu, il apparaît évident que c’est un enjeu fondamental en Palestine. Je ne suis pas sûre que les personnes qui retournent dans le nord de Gaza se demandent toutes : «Est-ce que je peux à nouveau habiter là, alors que l’environnement est toxique ?» Mais l’écologie est partout, et là encore, c’est l’avenir des personnes qui en dépend : les eaux, les sols sont pollués, le système d’égout a été impacté…

En Palestine, l’écologie représente une préoccupation essentielle. D’une certaine manière, à Gaza, la catastrophe écologique est déjà arrivée. Je qualifie le rapport des Palestiniens à leur milieu de vie d’«existentiel», face à la menace de perdre la terre, en Cisjordanie. C’est une préoccupation qui touche à la capacité d’exister sur une terre, et d’exister tout court.

Nous avons du mal à voir l’écologie comme essentielle en France, car la catastrophe n’y est pas tout à fait arrivée. Les enjeux économiques d’expropriation ne sont pas aussi violents pour toutes les couches de la population et nous ne sommes pas dans une situation coloniale, même si la domination impliquée par le capitalisme néolibéral a des effets importants sur le devenir des lieux de vie, et donc des humains et du vivant plus largement.

Je parle d’«écologie existentielle», car le lien entre la capacité des personnes à exister et leur environnement est plus clair et immédiat en Palestine qu’en France. Il est beaucoup plus à nu que chez nous en tout cas. Cela devrait nous alerter plus encore sur la violence qui est à l’œuvre, et qui nous concerne toutes et tous.

À lire aussi

-

L’environnement, victime silencieuse de la guerre à Gaza

Pollution des sols, sources d’eau contaminées, champs dévastés. En plus du lourd bilan humain, le préjudice écologique subi par les habitants de Gaza est immense. Des observateurs soulignent la nécessité de criminaliser la destruction de l’environnement à des fins militaires. -

Oliviers détruits, terres souillées pour des années… Au Liban, les bombardements israéliens ravagent vies et environnement

Depuis un an que la guerre sévit au Liban, les bombardements israéliens incessants ont tué près de 3 000 personnes et en ont conduit 1,3 million à l’exil forcé. Outre un lourd bilan humain, cette guerre a saccagé et souillé pour longtemps des espaces naturels et des terres agricoles. Reportage dans la vallée de la Bekaa, à l’est du Liban.