Après le Haut conseil pour le climat en juillet, puis la Cour des comptes le 16 septembre, c’est au tour des associations France nature environnement et Réseau action climat de secouer l’État pour son manque d’action climatique. Ce jeudi, les deux organisations publient un nouveau rapport sur le rôle des industriels dans le réchauffement de la planète – le troisième du genre.

En 2024, la tendance ne change pas, ou très légèrement : l’industrie a émis seulement 1,4% de gaz à effet de serre en moins par rapport à 2023. Entre 2022 et 2023, la baisse avait été beaucoup plus significative, à hauteur de 10,2%, selon le même rapport. Cette légère progression est «avant tout conjoncturelle», expliquent les associations. Elle «ne traduit pas une décarbonation engagée et durable du secteur».

Avec 62 millions de tonnes équivalent CO2 émises l’an dernier, l’industrie reste le troisième secteur le plus émetteur en termes d’émissions nationales en France, derrière les transports et l’agriculture. Elle représente, en tout, 16,9% des émissions tricolores.

Qui sont les principaux émetteurs ?

À l’origine de ces émissions : l’industrie lourde, principalement. Ce secteur, qui regroupe toutes les industries de transformation de matières premières (métallurgie, sidérurgie, pétrochimie), se sert massivement des énergies fossiles – elles sont utilisées pour atteindre de très hautes températures et pour alimenter certaines réactions chimiques.

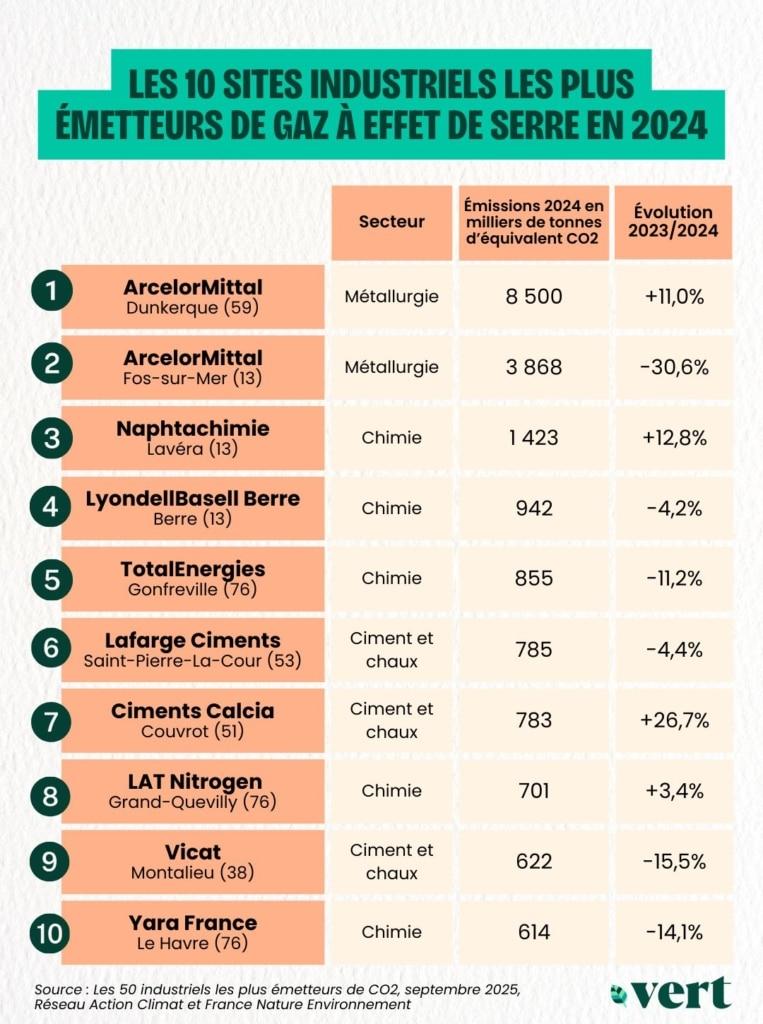

En haut du classement figure le site d’Arcelor Mittal à Dunkerque (Nord). Cette usine de production métallurgique a émis 8,5 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2024 – en augmentation de 11% par rapport à l’année précédente. Elle est suivie par le site de Fos-sur-Mer, qui appartient aussi à ArcelorMittal et qui a rejeté 3,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 sur l’année (-30,6%). À la troisième place du podium arrive l’usine de Naphtachimie, située dans le quartier de Lavéra à Martigues (Bouches-du-Rhône). Ce site a émis 1,4 millions de tonnes d’équivalent CO2 l’an dernier (+12,8%).

En 2022, le gouvernement a initié un plan de décarbonation pour les 50 sites industriels les plus émetteurs (cimenteries, aciéries, raffineries…) qui représentent à eux seuls 55% des émissions industrielles en France. L’objectif était de réduire de moitié leurs émissions en dix ans, en s’alignant sur la neutralité carbone visée pour 2050.

Deux ans après, «la tendance confirme que la décarbonation engagée reste encore trop superficielle pour répondre aux objectifs climatiques», jugent les associations. La chimie, premier contributeur aux émissions industrielles, est restée stable sur l’année (+0,94%) mais certains sites, comme Versalis, à Mardyck, dans le Nord (+23%), ou l’usine LAT Nitrogen d’Ottmarsheim, dans le Haut-Rhin (+93 %), ont vu leurs rejets exploser. Dans la sidérurgie, les émissions ont augmenté et ArcelorMittal, premier émetteur, a suspendu plusieurs projets de décarbonation. Dans les matériaux de construction – secteur qui a connu la plus forte réduction d’émissions (5,6%) – cette baisse reflète surtout un recul de la production.

Des initiatives de décarbonation ont émergé, mais elles restent inégales : l’entreprise Vicat a misé sur le captage du carbone, Saint-Gobain sur la mise en place de fours électriques, Solvay et Yara sur l’hydrogène «vert»… Mais ces projets «demeurent, pour la plupart, à l’état d’étude et ne font pas encore l’objet de décisions d’investissements concrètes, peut-on lire dans le rapport. Par ailleurs, la sobriété énergétique et en matières premières, levier de décarbonation incontournable, est encore trop peu mobilisée.»

Le «stop and go budgétaire»

Qu’est-ce qui explique ce médiocre bilan ? L’instabilité politique en cours depuis trois ans, qui est à l’origine d’un «flou budgétaire» et crée une «incertitude grandissante quant à la capacité de l’État à soutenir durablement la transition industrielle».

Il y a aussi ce que les auteur·ices du rapport appellent le «stop and go réglementaire». Alors que le gouvernement attend des avancées en termes de décarbonation, des signaux contradictoires ont été émis par les institutions. La législation sur l’artificialisation des sols (ZAN) a été détricotée, les normes européennes de contrôle ont été simplifiées… «Ces reculs réglementaires alimentent le doute chez les industriels quant à la constance de l’engagement de l’État en faveur de la décarbonation», analysent les associations.

À cela s’ajoute «la conjoncture économique» et la baisse de la demande en matériaux. Ou encore la guerre commerciale de Donald Trump et ses droits de douanes…

Recommandations du Réseau action climat

Pour remédier à cela, les deux ONG plaident pour une véritable «planification industrielle». Celle-ci «permettrait de sécuriser les investissements nécessaires, d’aligner les politiques industrielles, énergétiques et climatiques, et d’ancrer la transition dans une vision stratégique de long terme, au service de l’intérêt général», détaille le rapport.

Dans ce cadre pourrait être créé un observatoire dédié à la décarbonation des sites les plus émetteurs, ainsi qu’un registre national public recensant l’ensemble des aides publiques. Les deux associations concluent : «Il est désormais indispensable de conditionner [ces] aides aux entreprises à l’atteinte d’objectifs environnementaux et sociaux et que les décideurs politiques gardent l’intérêt général comme seule boussole tout en dépassant les logiques de court-terme.»

À lire aussi

-

BASF, Solvay, Arkema, TotalEnergies… les dix usines qui émettent le plus de PFAS en France

PFAS au mur. Dans un rapport publié mardi, l’ONG Générations futures révèle l’identité des plus gros émetteurs de ces «polluants éternels» en France. Vert dresse une liste des dix plus mauvais élèves. -

«C’est une torture» : à La Rochelle, écoliers et riverains intoxiqués par le chantier de dépollution d’une ancienne usine à gaz

Rentrée des crasses. À cause d’un chantier immobilier débuté il y a un an, des élèves, enseignant·es et riverain·es d’un quartier de La Rochelle présentent dans leur corps des taux anormaux de plomb, cyanure et hydrocarbures. Une association qui rassemble 400 membres s’est formée et demande l’installation d’une tente de protection, des analyses médicales, voire l’arrêt des travaux.