Chères toutes et chers tous,

(V)ERRATUM : contrairement à ce qui était écrit dans l'édition d'hier, ce ne sont pas 69% des espèces de vertébrés sauvages qui ont disparu en 50 ans, mais 69% des populations suivies par le WWF (notre article sur le sujet). C'est un peu moins pire, mais il n'y a pas non plus de quoi se réjouir.

Dans les Hautes-Alpes, le tarissement des cascades crée des foires d’empoignade.

Du Drac à la Durance, la sécheresse dans les Hautes-Alpes est source de tensions

Sèche eau. Dans ce département où l’alimentation des rivières dépend essentiellement de l’enneigement et des glaciers, la sécheresse historique de 2022, qui continue d’essorer la France, attise les conflits d’usage de l’eau.

« Cet été, on a fait la danse de la pluie, mais ça n’a pas marché », glisse l’apiculteur aux yeux bleus malicieux. En ce samedi d’octobre, Patrick Challet vend ses pots de miel dorés aux Rencontres paysannes de Saint-Bonnet, dans le Champsaur, vallée des Hautes-Alpes. Ses abeilles ont peu goûté le régime sec de cet été. Faute de précipitations, les plantes sauvages ou cultivées font grise mine. Résultat, les abeilles n’ont presque pas donné de nectar et n’ont rien pu en récupérer à cause de l’absence d’humidité. L’apiculteur de Saint-Jean-Saint-Nicolas n’avait jamais connu ça en plus de 20 ans d’exercice.

Les habitant·es du Champsaur vivent d’autant plus mal ces épisodes de sécheresse que l’une de leurs sources principales, la rivière du Drac, sert à alimenter en eau potable la ville de Gap, en contrebas. Et à irriguer quelque 4 500 hectares du bassin gapençais. Le tout via le bien-nommé « canal de Gap », voulu par l’empereur Napoléon III. Lequel (le canal, pas Napoléon) ponctionne le gros de son eau en amont, à la prise des Ricous (du nom d’un hameau).

Quand le Drac, cette rivière impétueuse au caractère de draco (dragon, en latin), était riche en neige fondue, Champsaurins et Gapençais partageaient sans regimber. Mais voilà, avec le changement climatique, son régime hydrologique est en train de se modifier.

Retrouvez la suite de notre reportage dans les Hautes-Alpes, où la tension monte alors que le niveau des cours d’eau baisse, sur vert.eco

· Lundi, cinq opposants aux « mégabassines » ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Niort (Deux-Sèvres) à deux à trois mois de prison avec sursis, ainsi qu’à une interdiction de séjour dans le département pendant trois ans pour avoir participé à la grande mobilisation de Sainte-Soline (notre article) contre les retenues d’eau, fin octobre. Les prévenus ont quitté la salle avec leurs avocats dès le début de l’audience après le refus du report du procès, dénonçant une « parodie ». - France 3 Nouvelle-Aquitaine

· Lundi encore, la centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle) a recommencé à produire de l’électricité. Alors qu’elle devait définitivement fermer ses portes en mars dernier en raison de son activité polluante, le gouvernement avait fini par annoncer début juin sa réouverture temporaire pour l’hiver afin de pallier les tensions d’approvisionnement énergétique. - Le Monde (AFP)

· Lundi toujours, des activistes des associations Canopée, Mighty earth et Greepeace ont bloqué l’entrée du ministère de la transition écologique avec de grandes caisses en bois. Celles-ci représentaient des produits issus de la « déforestation importée » : les forêts qui sont détruites à l’étranger (notamment au Brésil) pour y faire pousser du soja à destination des élevages français. Les dernières négociations sur le contenu du futur règlement européen contre la déforestation doivent se tenir d'ici le 5 décembre. - Le Parisien

· Il ne faut pas jeter de plastiques biosourcés, compostables, ou biodégradables dans les composts domestiques, recommande l’Anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) dans un avis publié lundi. L’institution explique que la dégradation totale des matériaux plastiques n’est pas garantie dans ces installations et peut contaminer l’environnement. - Le Figaro (AFP)

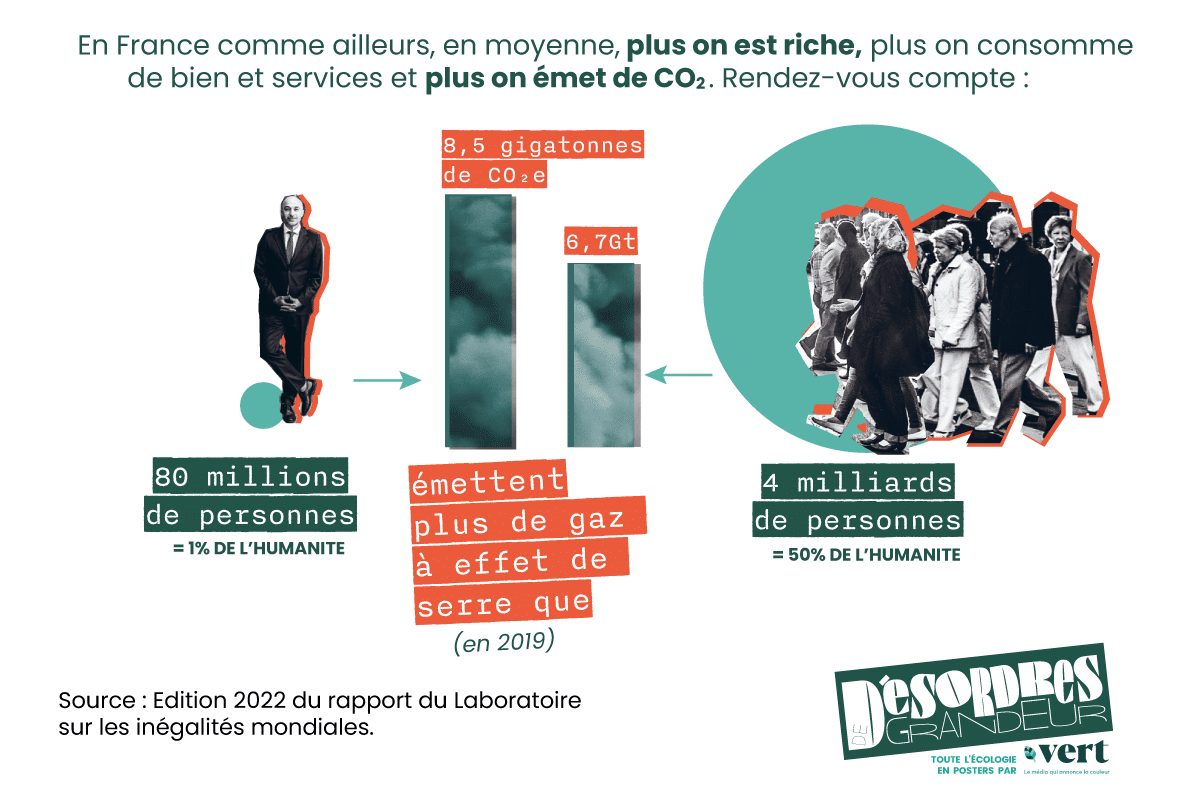

La crise climatique est aussi une affaire de justice sociale. Comme l’a révélé la dernière édition du rapport du Laboratoire sur les inégalités mondiales, où officient les économistes français Lucas Chancel et Thomas Piketty, les plus riches ont un impact démesuré sur l’aggravation de la crise climatique parce qu’ils consomment, voyagent et investissent davantage que les autres dans des activités polluantes. À l’échelle mondiale, en 2019, les 1% les plus émetteurs avaient une empreinte carbone de 110 tonnes de CO2-équivalent par personne et par an. C’est 17 fois plus que la moyenne mondiale (6,6 tonnes) et près de 70 fois plus que la moitié la plus modeste de l’humanité (1,6 tonne). S’il existe des exceptions, en moyenne, « la richesse extrême est source de pollution extrême », note le rapport. Aujourd’hui, 10% de l’humanité est responsable de la moitié des émissions mondiales.

L’ensemble de la population doit réduire son empreinte carbone, mais à l’échelle individuelle, ce sont les plus riches qui détiennent les plus grandes marges de progression.

Réduire le gaspillage alimentaire à la maison : un enjeu écologique, social et économique

Chaque année, dix millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France, soit 150 kilogrammes par personne et par an. Voici quelques conseils de bon sens et faciles à appliquer pour réduire le gaspillage à la maison.

Réduire le gaspillage est un enjeu écologique, car la production de nourriture requiert de nombreuses ressources (eau, sols, énergie, engrais), économique (l’Ademe estime son coût annuel à 16 milliards d’euros, soit à peu près 240 euros par Français·e). Mais aussi social, alors que nous sommes face à la « pire crise alimentaire depuis la fin de la seconde guerre mondiale », selon les mots du directeur du Programme alimentaire mondial des Nations unies.

D’après un rapport de l’Ademe, l’agence de la transition écologique, publié en 2016, 33% du gaspillage alimentaire a lieu au moment de la consommation, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour limiter ces déchets à l’échelle individuelle.

Avant de partir faire ses courses, réfléchir à des idées de repas pour la semaine et préparer une liste en conséquence permet de limiter les achats inutiles. Une fois au magasin, ne pas céder aux promotions ou à la tentation d’acheter en gros réduit le risque de gaspillage. Tout comme l’achat en vrac. Apprendre à cuisiner les bonnes quantités (notamment de féculents) permet d’éviter les restes qui peuvent se transformer en déchets.

Le bon stockage des aliments est nécessaire pour limiter le gâchis. Par exemple, certains fruits et légumes se conservent mieux au frais qu’à l’extérieur (petits fruits, champignons, etc), et d’autres davantage à l’air libre qu’au frigo (courges, oignons, tomates, mandarines). Il est conseillé de ne pas trop mélanger de sortes de fruits et légumes, en particulier les pommes et les bananes qui font mûrir (et pourrir) les autres plus vite.

Pour mieux conserver ses aliments, il est essentiel de maîtriser les délais de consommation. Il faut notamment différencier l’appellation « date limite de consommation », ou DLC, qui indique une limite sanitaire (« à consommer avant le ») tandis que la « date de durabilité minimale » (DDM) préconise seulement un délai (« à consommer de préférence avant le »). Dans ce cas, les produits peuvent être consommés après. Globalement, il ne faut pas hésiter à faire confiance à son instinct (odeur, goût) plutôt que de jeter sans réfléchir.

En hiver, les soupes et les sauces sont les meilleures alliées anti-gaspi pour tous les légumes un peu défraîchis, les fanes, les feuilles et les pelures. Enfin, le compost permet de transformer en matière première certaines parties non consommées de nos aliments.

Sapin naturel ou sapin artificiel ?

Ça sent le sapin. À l’approche de Noël, Le Monde republie un court décryptage de l’impact écologique d’un sapin naturel opposé à celui d’un sapin en plastique. C’est cadeau.

+ Loup Espargilière et Léia Santacroce ont contribué à ce numéro.