Chères toutes et chers tous,

À vos agendas !

🔥 Ce soir à 19h, nous nous retrouverons à la Base (Paris 10ème) pour trouver ensemble comment mettre (enfin!) le climat à la Une des médias. Vous trouverez le détail du programme et pourrez vous inscrire en cliquant ici. 📺 Le débat sera également retransmis en direct sur la page Facebook de l'événement !

📅 Le lundi 6 juin, à 19h à la Recyclerie (Paris 18ème), nous nous poserons cette question un brin provocatrice : l'écologie de droite peut-elle nous sauver ?

Nous échangerons avec le politiste Bruno Villalba, spécialiste de l'écologie politique ; Olivier Blond, qui a contribué au programme écologique de Valérie Pécresse et a fondé l'institut Brunoy, un think tank qui veut créer un récit écologique de droite; ainsi qu'avec l'élue d'opposition (EELV) et candidate (Nupes) à Boulogne-Billancourt Pauline Rapilly Ferniot, habituée à ferrailler avec la droite locale sur l'écologie et fondatrice du collectif Ibiza (oui, celui du faux Blanquer). Pour tout savoir de cette soirée et vous inscrire, cliquez ici.

Tantôt elle vient à manquer, tantôt elle détruit tout sur son passage ; l'eau est toute chamboulée parce que nous ne sommes pas sages.

La France pourrait-elle bientôt se retrouver à sec ?

Eau secours. La sécheresse que connaît la France paraît s’éterniser. Se pourrait-il que le pays soit à sec dans un horizon proche ? Que se passerait-il alors ?

La semaine passée, la France a vu le mercure dépasser localement les 34°C et les températures pulvérisent tous les records depuis maintenant 40 jours consécutifs, naviguant entre 5 et 15 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors que l’épisode de chaleur paraît s’éterniser, la sécheresse des sols s’aggrave et les réserves en eau s’amenuisent, laissant présager un été compliqué.

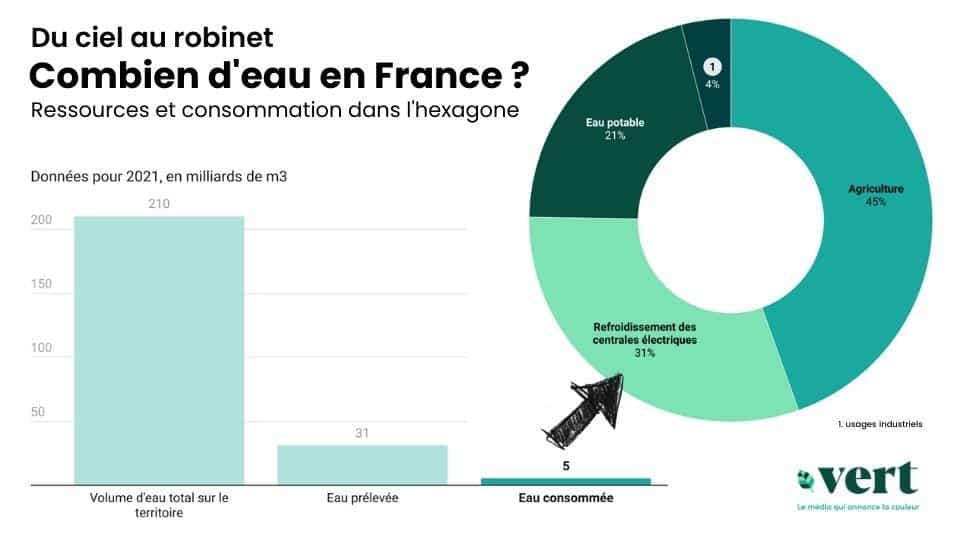

Pourtant, nous sommes plutôt bien lotis avec un climat tempéré et des ressources en eau considérables, estimées à environ 210 milliards de mètres cubes (m3) par an, soit environ 3 200 mètres cubes par personne et par an. C’est bien loin du seuil de stress hydrique fixé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à 1 700 m3/personne/an, mais c’est surtout beaucoup plus que ce que le pays ne consomme (31 milliards de m3/an sur 210 milliards, donc). Mais cet énorme volume d’eau correspond à ce qui transite par notre territoire, et non pas à l’eau disponible, c'est-à-dire celle que nous sommes capables de stocker dans des réservoirs souterrains ou de surface. De cette capacité de stockage, mise à mal par le bouleversement du climat, dépend donc notre résistance face à la sécheresse.

Alors pourquoi craindre de nous retrouver à sec ? La ressource en eau n’est pas équitablement répartie sur le territoire, car elle dépend de la présence de réserves souterraines - les nappes phréatiques, qui fournissent 50% de l’eau douce utilisée chaque année, en dehors du refroidissement des centrales nucléaires et de l’approvisionnement des canaux. L’état des nappes, normalement rechargées durant la fin de l’automne et l’hiver, varie en fonction de plusieurs facteurs météorologiques : la quantité de pluie tombée, ou les températures et le vent, qui peuvent faire s’évaporer l’eau plutôt que de la laisser s’infiltrer dans les sols.

Conclusion : s’il n’y a pas suffisamment de pluie en hiver, il manquera de l’eau en été. Depuis plusieurs années déjà, les nappes peinent à faire le plein. Peu connectées aux sources de surface (retenues, rivières, lacs, canaux) ou raccordées à des nappes fragiles, certaines localités ont déjà connu des pénuries, avec des coupures au robinet et un acheminement d’eau par camions-citernes, comme dans la commune de Seillans (Var) durant l’été 2019.

La suite de notre analyse est à lire sur vert.eco

· Lundi, une étude du World weather attribution (WWA) a conclu que la canicule subie par l’Inde et le Pakistan ces dernières semaines a été rendue trente fois plus probable par le dérèglement climatique. Selon ce réseau de scientifiques spécialisé·es dans l’attribution des évènements extrêmes au changement climatique, un tel évènement pourra dorénavant se produire une fois tous les 100 ans dans un monde à +1,2 °C par rapport aux niveaux pré-industriels, contre une fois tous les 3 000 ans sans changement climatique anthropique. - France Info (AFP)

· Lundi encore, Caroline Dennett, consultante pour le compte de Shell, a annoncé la fin de sa collaboration avec la major pétrolière dans un post LinkedIn tonitruant. Après onze années passées au service de l’entreprise, elle explique son départ par le « double discours » de Shell sur le climat, qui continue de mener des projets d’exploration et d’exploitation pétrolière tout en promettant d’œuvrer pour le climat. Un message qu’elle a adressé par e-mail à 1 400 cadres de la firme en claquant la porte.

· Dans une étude publiée ce mardi, l’ONG Pesticide Action Network Europe (PAN EU) alerte sur la pollution par des pesticides dangereux de près d’un tiers des fruits européens. Basé sur l’analyse des données du programme européen de surveillance des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, le rapport pointe une très forte hausse des taux de contamination : +53 % de produits ont été contaminés en moyenne entre 2011 et 2019, et jusqu’à +397 % pour le kiwi. - Le Monde (abonné·es)

« L'effet dilution »

Logis-tique. Dans son dernier film La Fabrique des pandémies, actuellement au cinéma, la journaliste Marie-Monique Robin explore les liens entre notre santé et la destruction de la biodiversité. Au cœur son enquête, on trouve le concept d’« effet dilution », identifié par Richard Ostfeld et Felicia Keesing. Depuis 30 ans, ce couple de scientifiques américains explore les liens entre la maladie de Lyme (transmise par les tiques) et les rongeurs. Ils ont montré qu’aux États-Unis, la souris à pattes blanches constituait le réservoir de la bactérie qui infecte les tiques, puis les humain·es. Or, la fragmentation des habitats de la vie sauvage (par la déforestation, l’urbanisation croissante ou le développement du réseau routier) réduit l’espace vital des prédateurs du rongeur. Cela fait aussi disparaître d’autres familles de rongeurs liés à des niches écologiques précises. La place se libère donc pour la souris à pattes blanches : elle prolifère à sa guise, ce qui augmente la probabilité qu’une tique soit infectée lors d’un repas sanguin. Conclusion : plus la biodiversité animale est riche, plus le risque qu’une tique soit infectée est dilué. Retrouvez notre article sur La Fabrique des pandémies sur vert.eco

Petite planète, gros challenge

Sensibiliser à l’écologie et faire passer à l’action les citoyen·nes : c’est la mission de Ma petite planète, un jeu en équipe d’une soixantaine de défis qui se déploie dans la vraie vie et se partage sur mobile. Le prochain challenge a lieu du 30 mai au 20 juin.

En famille, entre amis, au boulot ou à l’école, Ma petite planète se joue en équipe et propose trois semaines de défis pour sensibiliser à l’écologie. Conçues par l’association éponyme, les épreuves s’articulent autour d’une quinzaine de thématiques : alimentation, déchets, mobilité, énergie, épargne, etc., et s’échelonnent de la plus simple, comme « aller faire un tour dans une ressourcerie ou un magasin d’occasion », à celles qui demandent davantage d’engagement telles que « sensibiliser un élu ou des décideurs économiques », « éteindre les enseignes lumineuses la nuit » ou « rejoindre une association ». Le but : « permettre de donner une vue d’ensemble au citoyen de ce qu’il peut faire à son échelle », détaille Clément Dubosque, co-fondateur de l’association.

Chacun·e valide un maximum d’étapes dans le temps imparti et partage une « preuve » sur l’application mobile. « Pas de pression, tempère Jeanne, 48 ans, professeur des écoles en région parisienne, qui a participé au précédent challenge. Je voulais que ce ne soit pas une charge mais que je puisse faire les défis quand je voulais, comme je pouvais. Et ça a été le cas. C’était surtout très fun ». Un parcours d’engagement collectif qui lui a permis de rejoindre une Amap (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) « alors que je n’avais jamais sauté le pas », s’amuse-t-elle. « Maintenant, on n’achète plus du tout de viande ». Pour la prochaine session, Jeanne a créé sa propre ligue et, cette fois, « mon mari participe ».

Jean-Denis, 52 ans, cadre chez Orange, a lui aussi formé une équipe avec des ami·es de longue date, dispersé·es aux quatre coins de la France. « Certains sont très sensibles à la cause écologique, d’autres moins. La confrontation va être intéressante. » Pour s’inscrire gratuitement, rendez-vous sur mapetiteplanete.org.

Le petit peuple du potager

Humour potage. Une immersion grandeur nature dans un jardin poitevin cultivé en permaculture, telle est la trame de ce documentaire qui nous plonge au cœur de la collaboration inter-espèces. Avec ce conte d’une vie d’ordinaire invisible à l’œil nu, les réalisateur·ices Guilaine Bergeret et Rémi Rappe offrent des images surprenantes de ce qui se trame chez nos colocataires. Mention spéciale pour la scène d’amour entre escargots, ou pour celle, plus gore, où l’on voit une guêpe manipuler le cerveau d’une chenille.

+ Loup Espargilière, Juliette Quef, Anne-Sophie Novel et Anna Sardin ont contribué à ce numéro.