Eau secours. La semaine passée, la France a vu le mercure dépasser localement les 34°C et les températures pulvérisent tous les records depuis maintenant 40 jours consécutifs, naviguant entre 5 et 15 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors que l’épisode de chaleur paraît s’éterniser, la sécheresse des sols s’aggrave et les réserves en eau s’amenuisent, laissant présager un été compliqué.

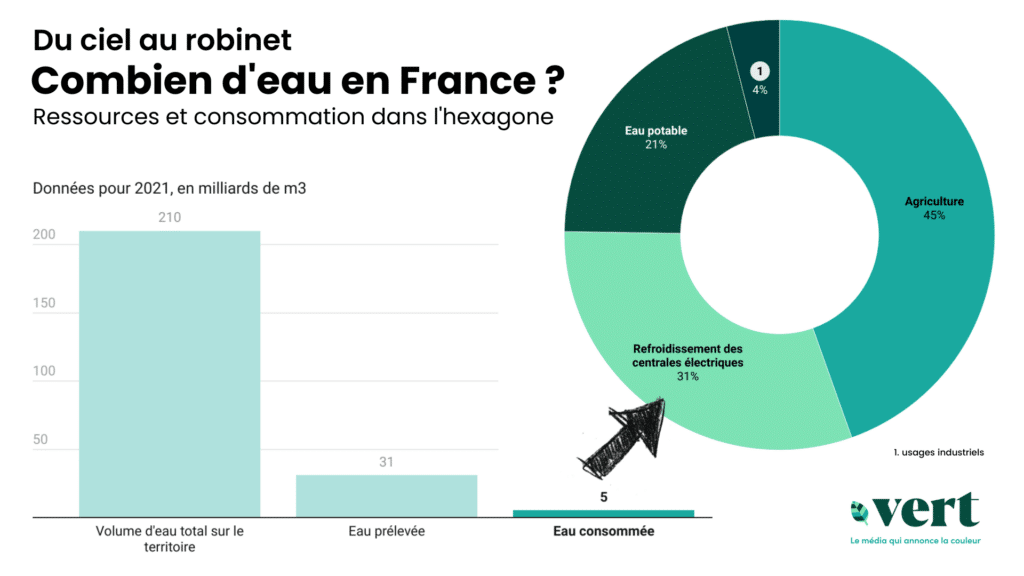

Pourtant, nous sommes plutôt bien lotis avec un climat tempéré et des ressources en eau considérables, estimées à environ 210 milliards de mètres cubes (m3) par an, soit environ 3 200 mètres cubes par personne et par an. C’est bien loin du seuil de stress hydrique fixé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à 1 700 m3/personne/an, mais c’est surtout beaucoup plus que ce que le pays ne consomme (31 milliards de m3/an sur 210 milliards, donc). Mais cet énorme volume d’eau correspond à ce qui transite par notre territoire, et non pas à l’eau disponible, c’est-à-dire celle que nous sommes capables de stocker dans des réservoirs souterrains ou de surface. De cette capacité de stockage, mise à mal par le bouleversement du climat, dépend donc notre résistance face à la sécheresse.

Alors pourquoi craindre de nous retrouver à sec ? La ressource en eau n’est pas équitablement répartie sur le territoire, car elle dépend de la présence de réserves souterraines – les nappes phréatiques, qui fournissent 50% de l’eau douce utilisée chaque année, en dehors du refroidissement des centrales nucléaires et de l’approvisionnement des canaux. L’état des nappes, normalement rechargées durant la fin de l’automne et l’hiver, varie en fonction de plusieurs facteurs météorologiques : la quantité de pluie tombée, ou les températures et le vent, qui peuvent faire s’évaporer l’eau plutôt que de la laisser s’infiltrer dans les sols. Conclusion : s’il n’y a pas suffisamment de pluie en hiver, il manquera de l’eau en été. Depuis plusieurs années déjà, les nappes peinent à faire le plein. Peu connectées aux sources de surface (retenues, rivières, lacs, canaux) ou raccordées à des nappes fragiles, certaines localités ont déjà connu des pénuries, avec des coupures au robinet et un acheminement d’eau par camions-citernes, comme dans la commune de Seillans (Var) durant l’été 2019.

« C’était de l’ordre de la science-fiction »

« Vous m’auriez demandé en 2015-2016 si on allait se retrouver avec des territoires qui ne seraient pas alimentés en eau potable, je vous aurais répondu que c’était de l’ordre de la science-fiction », constate l’hydrologue Emma Haziza. Pour la scientifique, la donne a changé depuis 2017, avec l’installation durable d’une nouvelle tendance climatique à l’assèchement général, couplé à une moindre capacité de stockage des sols. « En plus, il y a une particularité cette année : les nappes sont très peu rechargées en raison d’un déficit pluvial inédit, en particulier sur les quatre premiers mois de 2022. On commence donc sans les réserves qui nous ont permis de tenir dans la durée les autres années ». D’après les dernières données du service géologique national (BRGM), l’état des réserves est jugé préoccupant, avec des niveaux « bas » à « très bas » localement, et plus de la moitié des niveaux en dessous de la moyenne. Est-ce à dire qu’il n’y aura plus d’eau au robinet cet été ?

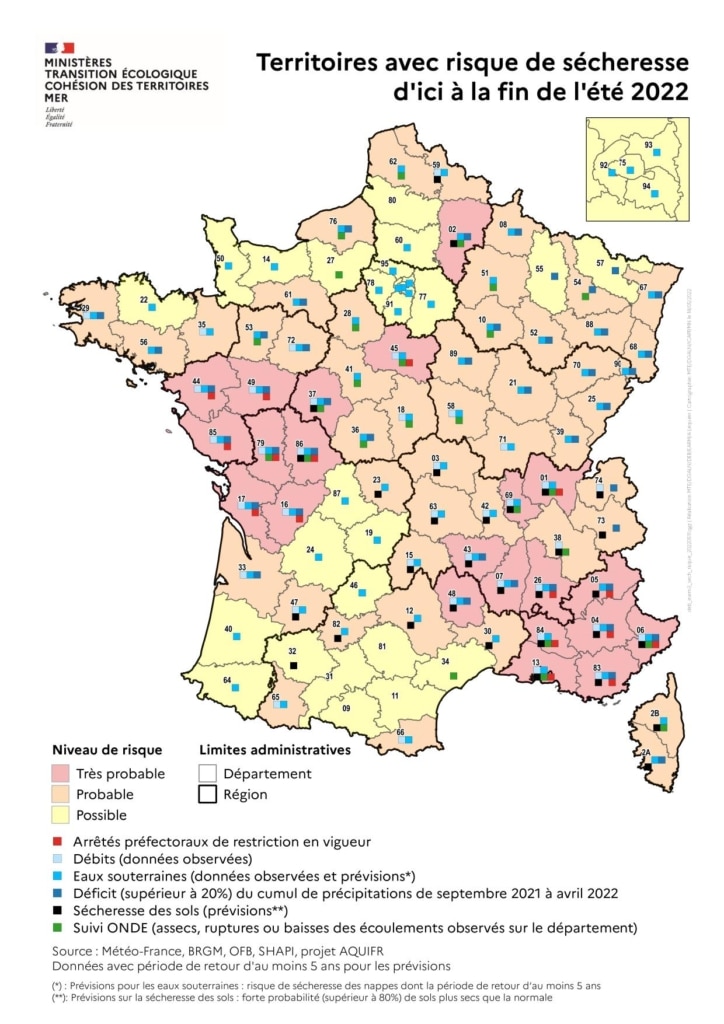

Le précieux liquide peut toujours être acheminé depuis les réserves environnantes, mais 19 départements français sont d’ores et déjà sous le coup d’alertes sécheresse, entrainant des restrictions d’utilisation, ce qui est inédit si tôt dans l’année. Douze autres sont sous vigilance, en prévision de potentiels arbitrages à venir dans l’usage de la ressource. Chargé d’anticiper et de gérer les épisodes de sécheresse, le comité d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH) prévoit d’ailleurs des étiages (cours d’eau réduit au débit minimal) et des baisses importantes des nappes sur l’ensemble du territoire cet été.

La situation de crise actuelle se fait de plus en plus précoce et sévère, et qui risque bien d’empirer encore, comme l’explique Emma Haziza : « l’eau est toujours présente en même quantité sur la terre, mais le changement climatique en accélère le cycle. Alors que nous allons en avoir besoin en plus grande quantité, les sols ne sont plus capables de la retenir, et elle s’évapore en raison de la chaleur pour devenir, dans l’air, le principal gaz à effet de serre. Réchauffant à son tour la planète et alimentant un cercle vicieux ».

Localement, l’accroissement des besoins fait déjà naître des conflits. À travers le pays, un nombre croissant d’agriculteur·rices, dont les productions nécessitent de grandes quantités d’eau, creusent de vastes retenues artificielles, baptisées « méga-bassines » par leurs opposant·es. Ces réservoirs à ciel ouvert (sujets à une forte évaporation) accaparent une eau qui n’atteint pas les sols et ne grossit plus les cours d’eau ; elle est ainsi confisquée à l’ensemble du vivant. « Les mégabassines participent à aridifier un territoire à la base tempéré, explique à Vert Emma Haziza. L’accaparement de l’eau empêche le cycle de se faire, et on voit bien une corrélation entre les zones asséchées et la présence de retenues artificielles ».

Quant à savoir si une pénurie totale se produira un jour en France, c’est un scénario encore très virtuel, même si le constat mondial est alarmiste : plus de la moitié de la population est déjà touchée par des restrictions au moins un mois par an. Le dernier rapport du Giec identifie le manque d’eau comme l’un des quatre « risques clés » pour l’Europe liés au changement climatique. Une forte augmentation du risque de pénurie ne devrait pas intervenir avant que le réchauffement mondial n’atteigne trois degrés de plus qu’à l’ère préindustrielle (milieu du 19ème siècle). En outre, il faudrait que notre société se soit faiblement ou moyennement adaptée, selon des projections pour la zone Europe de l’Ouest, dont la France fait partie. Mais le risque est déjà non négligeable, et de nombreuses inconnues subsistent encore dans l’équation : la trajectoire d’émissions que nous emprunterons dans les années à venir ; le déclenchement de certains « points de bascule » ; et des variables climatiques de plus en plus incertaines et imprévisibles.

À lire aussi

-

La chaleur et la sécheresse s’installent en France

La chaleur va de nouveau peser sur la France pendant une grande partie de la semaine, occasionnant de possibles records mensuels dans le sud-ouest. En parallèle, une sécheresse durable gagne de plus en plus de départements. -

Un été de sécheresse se prépare dans l’Hexagone

Alors que des précipitations sont attendues dans les jours qui viennent dans le Sud de la France touché par la sécheresse, l'inquiétude quant à de possibles pénuries d'eau dans les mois à venir gagne du terrain.