Chères toutes et tous,

C'est le retour du Vert du faux ! Comme chaque semaine, votez pour la question (soufflée par l'un·e d'entre vous) à laquelle vous voulez que Vert réponde !

Notre époque met le vivant dans une situation critique ; bientôt, il n'existera plus que sur des clichés argentiques.

Les populations d’animaux sauvages ont chuté de 69 % en cinquante ans

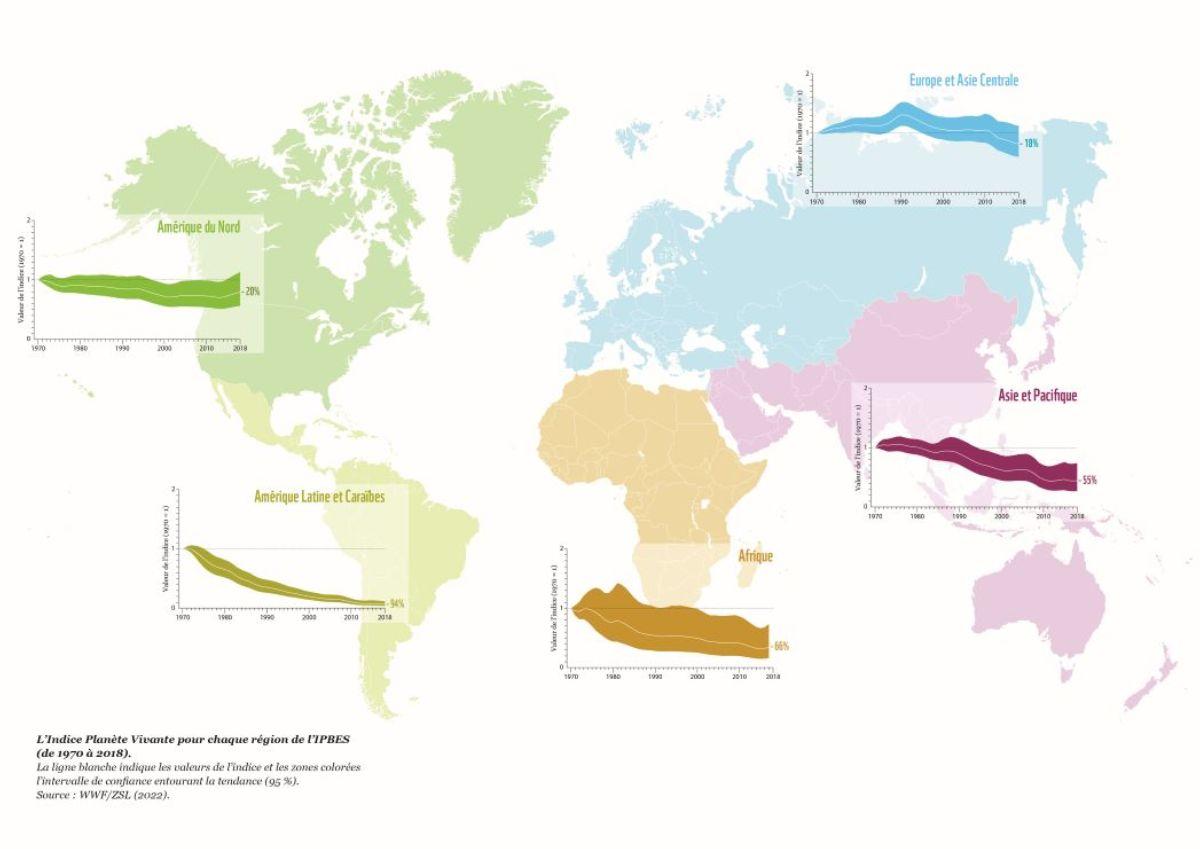

Ça donne le cafard. Élaborée par le WWF avec la Société zoologique de Londres, la dernière édition du rapport Planète vivante constate le déclin affolant des populations de vertébrés sauvages depuis 1970 - un phénomène renforcé par le changement climatique.

Pour établir cet « indice planète vivante » (IPV), le WWF a suivi l’évolution de près de 32 000 populations d’animaux représentant 5 230 espèces dans le monde. L’IPV étudie l’abondance des populations de vertébrés sauvages (les mammifères, poissons, reptiles, oiseaux et amphibiens), pas celle des insectes. Les espèces les plus touchées par un fort déclin vivent dans les écosystèmes d’eau douce, avec une diminution moyenne de la taille des populations de 83 % en cinquante ans.

Cinq dangers principaux pèsent sur la biodiversité : le changement d’usage des terres, la surexploitation et le braconnage, la pollution, les espèces invasives et le dérèglement du climat. Ce dernier s’est déjà hissé à la troisième place et pourrait bientôt arriver en tête.

« Le changement climatique est le clou final dans le cercueil de la biodiversité », alerte Arnaud Gauffier, directeur des programmes au WWF. D’où l’importance de « jouer sur les deux tableaux » en diminuant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre tout en protégeant, voire en restaurant, la biodiversité.

L’ONG demande des réponses politiques à la hauteur de l’enjeu. La sortie du rapport Planète vivante se fait dans un contexte international propice : la 15ème Conférence des Nations unies sur la diversité biologique s’ouvre dans moins de deux mois à Montréal (Canada). Ce sommet devrait définir un agenda pour les dix prochaines années et déterminer un objectif ambitieux de protection des espaces naturels. En 2023, les eurodéputé·es plancheront sur une loi sur la restauration de la nature qui obligerait les États à restaurer au moins 20 % des terres et des mers à horizon 2030.

Pour lire notre décryptage en intégralité, rendez-vous sur vert.eco

· La ville de Paris va demander l’extinction des publicités lumineuses dans ses rues de 23h45 à 6 heures dès le 1er décembre. Cette décision devance un décret gouvernemental publié début octobre, qui prévoit sur une extinction des publicités sur le mobilier urbain dans tout le pays entre 1h et 6h à partir du 1er juin 2023. - Le Monde (AFP)

· Mercredi soir, les salarié·es des raffineries de TotalEnergies ont choisi de poursuivre la grève alors que la direction réclamait le déblocage des sites comme préalable à la négociation salariale. Au même moment, les premières réquisitions lancées par le gouvernement ont démarré chez Esso-ExxonMobil afin de ravitailler les stations services d’Île-de-France. Invité ce matin sur RTL, le ministre de l’économie Bruno Le Maire a demandé a TotalEnergies d’augmenter les salaires « dans les proportions qu’ils négocieront avec les organisations syndicales ». - France info

· L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) vient de réévaluer le statut de deux métabolites de pesticides fréquemment retrouvés dans l’eau du robinet. L’Esa-métolachlore et le NOA-métolachlore, viennent de changer de statut, et ne sont plus considérés comme dangereux. Un changement qui intervient à peine plus d’une semaine après les révélations concordantes du magazine « Complément d’enquête » et du Monde selon lesquelles 10 à 12 millions de Français·es seraient concernés par la présence de résidus de pesticides dépassant les seuils réglementaires dans leurs robinets. Ce chiffre devrait donc mécaniquement chuter ; un « tour de passe-passe » dénoncé par l’association Générations futures. - Le Monde

Un quota de pets. Mardi, la Nouvelle-Zélande a confirmé son projet de taxer les émissions de gaz à effet de serre des animaux d’élevage. Son plan prévoit que les agriculteur·rices paient pour les émissions de leurs troupeaux, dont le méthane relâché par les rots de vaches et le protoxyde d’azote issu de l’urine du bétail. Une proposition « pragmatique », selon la première ministre Jacinda Ardern, qui estime que les exploitant·es pourraient récupérer leur argent en augmentant les prix de leurs produits « plus respectueux de l’environnement ». Dans ce pays qui compte dix millions de bovins pour cinq millions d’habitant·es, 50% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par l'agriculture et les trois quarts de ces gaz sont du méthane émis directement par les animaux d'élevage.

La voiture électrique est-elle vraiment écologique?

Caisse à dire ? Elle est présentée comme la panacée pour remplacer les vieilles autos à essence et réduire les émissions des transports. Métaux rares, pollution de l’air et effets rebonds… cette technologie n’est pourtant pas toute verte lorsqu’on soulève le capot.

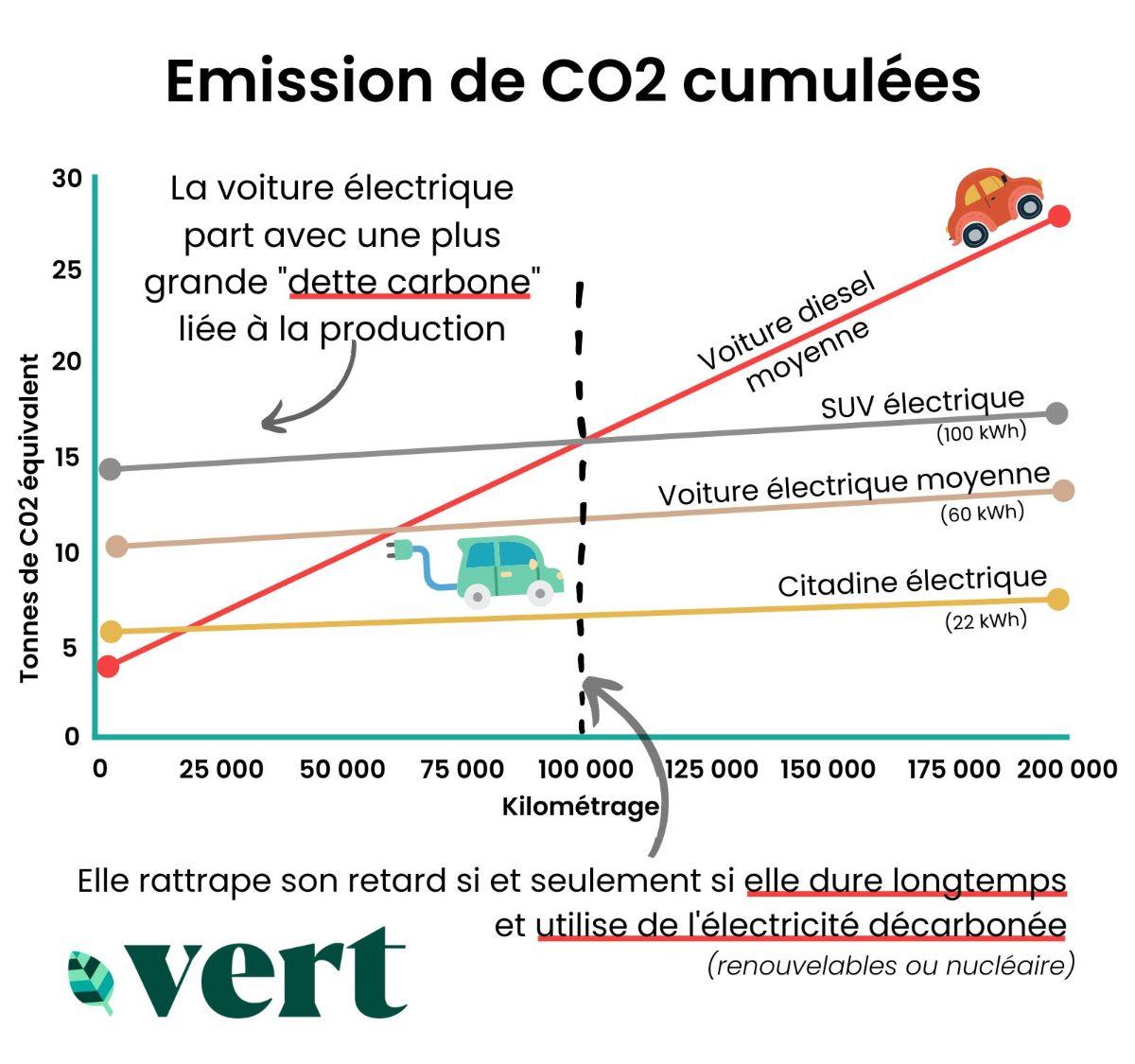

→ Un impact carbone deux à trois fois inférieur à la voiture thermique sur toute sa durée de vie. C’est ce qu’a calculé l’Agence de la transition écologique (Ademe) dans son avis paru hier qui rappelle les trois conditions de son évaluation : l’énergie utilisée pour alimenter la voiture doit être décarbonée, la batterie doit avoir une capacité « raisonnable » (au-delà de 60 kilowattheure (kWh) l’intérêt environnemental n’étant pas garanti) et l’ensemble de la durée de vie du véhicule doit être prise en compte.

→ Une « dette carbone » avant même de commencer à rouler. Cobalt, lithium, cuivre… on trouve un peu de tout dans les batteries électriques, qui comptent six fois plus de minerais qu’un véhicule thermique - et génèrent autant de pollutions supplémentaires. En outre, « avant même d’avoir roulé un seul kilomètre, le véhicule électrique a des émissions près de deux fois supérieures », explique David Marchal, directeur exécutif adjoint des programmes de l’Ademe.

→ Pollution de l’air et nuisances sonores restent au menu. À force de progrès sur les pots d’échappement, la majorité de la pollution de l’air provoquée par les voitures provient désormais du frottement des pneus sur la chaussée et de la remise en suspension de particules fines déjà présentes sur les routes. Une pollution intensifiée par la voiture électrique, souvent plus lourde en raison des batteries. Au niveau sonore, l’électrique permet une amélioration en ville, mais ne provoque quasiment aucun changement au-delà de 40 km/h.

→ Un prétexte pour ne pas changer nos mauvaises habitudes. D’après les premières observations effectuées en Suède et Norvège, en avance sur ce marché, les voitures électriques sont d’abord achetées comme véhicule supplémentaire, et non en remplacement d’une automobile thermique, et peuvent parfois prendre la place de trajets effectués au préalable en transport publics ou non motorisés.

→ Parmi les vraies solutions : réduire le nombre et la taille des voitures. Pour être écolo, la voiture électrique doit être beaucoup plus légère que les modèles en vogue actuellement, conclut en substance l’Ademe dans son dernier avis, pour qui la priorité reste de « réinterroger la place de l'automobile dans nos déplacements ».

Retrouvez et partagez la version XXL de notre décryptage, avec une foule de jolis graphiques, sur vert.eco

Les votes sont ouverts jusqu’à demain matin et les résultats seront donnés dans l’édition de vendredi. Envoyez-nous toutes vos questions les plus brûlantes en répondant à ce mail, tout simplement. À vos claviers !

Le « big buzz » de la photo animalière de l'année

Le prix Wildlife photographer of the year a été remis mercredi à l’Américaine Karine Aigner pour son vibrant cliché d’une boule d’abeilles en (très) gros plan, intitulée « le big buzz ». Depuis 1958, le Muséum d’histoire naturelle de Londres récompense chaque année des photographes pour leurs clichés sur la biodiversité. L’incroyable sélection de cette année est à retrouver sur le site du musée.

+ Loup Espargilière, Alban Leduc et Gabrielle Trottmann ont contribué à ce numéro.