En douce. Après le réchauffement climatique ou la destruction de la biodiversité, les activités humaines auraient entraîné le dépassement d’une autre « limite planétaire » : l’eau « verte », une des composantes de l’eau douce. C’est le constat fait par une récente étude publiée dans la revue Nature reviews earth and environment.

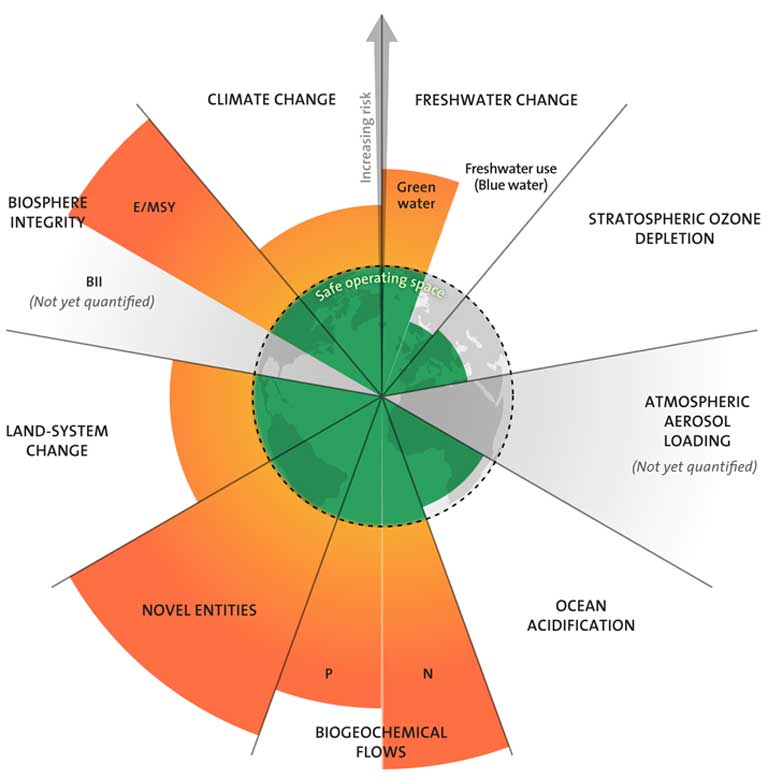

En 2009, les chercheurs Johan Rockström (du Stockholm Resilience Centre) et Will Steffen (de l’Université nationale australienne) ont créé un modèle dans lequel ils ont déterminé qu’il existait neuf « limites planétaires ». Parmi celles-ci, le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, l’acidification des océans ou la pollution chimique – une étude publiée en janvier dernier a démontré que cette limite avait également été franchie (Vert). Autant de variables identifiées pour leur rôle dans la stabilité des écosystèmes et dans un développement « sûr et juste » pour l’humanité.

À lire aussi

L’eau douce est l’une de ces neuf limites. Jusque-là, elle était uniquement évaluée à l’aune de la disponibilité de l’« eau bleue » des rivières, lacs et réservoirs d’eau souterraine. Une représentation qui n’intègre pas assez les différents impacts des changements du cycle de l’eau sur le système terrestre, estime l’équipe dirigée par Lan Wang-Erlandsson, du Stockholm Resilience Center, à l’origine de la nouvelle étude.

Au suivi de l’eau « bleue », les scientifiques proposent d’ajouter celui de l’eau « verte », qui prend en compte les précipitations terrestres, l’humidité des sols et l’évaporation. Celle-ci tient compte de l’eau absorbée et restituée par les végétaux, permettant de mieux mettre en lumière les pressions exercées par les activités humaines sur le cycle de l’eau. Parmi celles-ci : l’agriculture intensive et ses besoins colossaux en irrigation.

« Afin de mieux représenter les différents impacts des changements du cycle de l’eau sur le système terrestre, nous avons rebaptisé la frontière « utilisation de l’eau douce » par « changement de l’eau douce ». Nous l’avons subdivisée en deux sous-limites : l’une pour l’eau verte et l’autre pour l’eau bleue – à l’image de la limite planétaire « Flux biogéochimiques » qui est subdivisée en deux sous-limites, l’une pour l’azote et l’autre pour le phosphore », explique à Vert Lan Wang-Erlandsso, qui a dirigé l’équipe de chercheur·ses.

Pour l’hydrogéologue et hydroclimatologue Florence Habets, directrice de recherche et enseignante à l’École normale supérieure, jointe par Vert, « ce choix d’intégrer l’eau contenue dans le sol, liée à la végétalisation, est une façon d’inclure l’évolution de l’occupation du sol. La méthodologie de l’article va sans doute être discutée, prévient la scientifique, qui n’a pas participé à l’étude. Mais sur le fond, ils ont raison : on ne vient pas de franchir cette limite, la pression s’accroît depuis longtemps ! ».

L’ajout de l’eau verte et ce changement de méthode révèlent donc que la sixième des neuf limites planétaire a été franchie au moins en partie. « La réévaluation nous a amené à la conclusion que la sous-frontière des eaux vertes est transgressée. Cela signifie que la frontière planétaire des eaux douces est au-delà des limites de sécurité. Veuillez noter, cependant, que cet article n’a pas réévalué la sous-frontière de l’eau bleue, qui n’est pas encore dépassée », insiste Lan Wang-Erlandsso.