Merlan pris. Le taux de poissons issus de la pêche durable a légèrement augmenté en 2023, a annoncé l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer mercredi. Une apparente bonne nouvelle qui cache une surpêche toujours trop élevée.

Petit poisson deviendra grand… ou pas. Selon le rapport annuel de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), les jeunes et juvéniles (qui ne se sont pas encore reproduits) sont de moins en moins nombreux dans l’océan. Résultat : les populations se renouvellent plus difficilement et certaines sont sur le déclin.

C’est le cas du merlu. Alors que sa population est jugée en bon état dans l’Atlantique nord-est depuis 2018, les scientifiques conseillent depuis plusieurs années de réduire les captures pour mieux permettre le renouvellement de l’espèce, qui prend du temps.

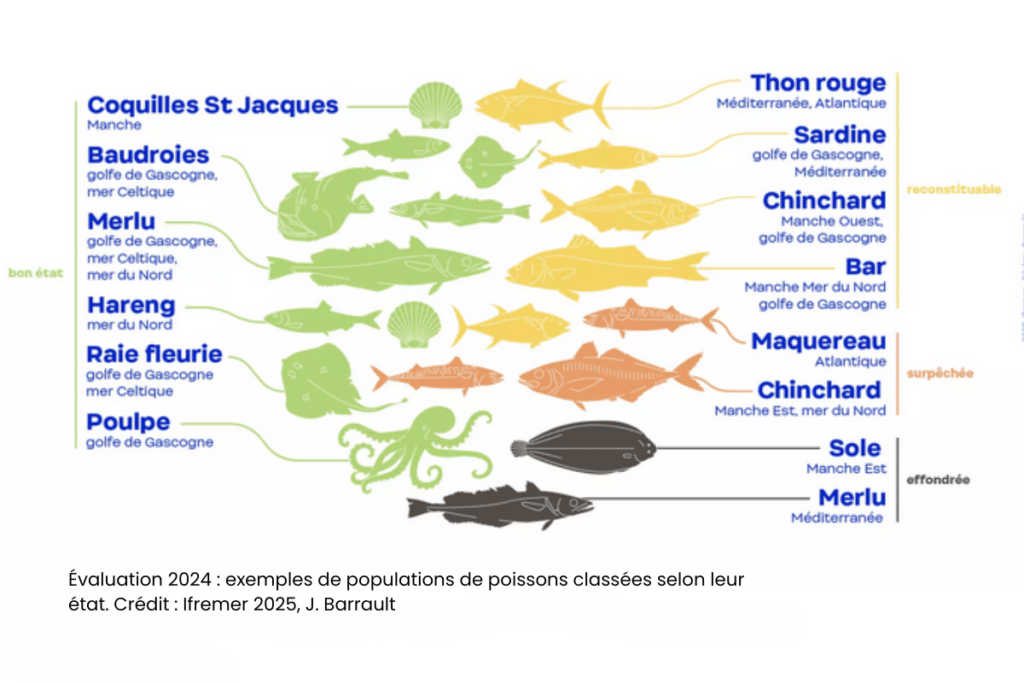

Comme ce poisson, 46% des spécimens sont issus de populations jugées en bon état, sans que ce statut garantisse pour autant une quantité de juvéniles suffisante pour assurer la relève. Un chiffre stable par rapport aux années précédentes, qui reste loin de l’objectif de 100% fixé par la politique européenne de la pêche.

Youen Vermard, chercheur en halieutique à l’Ifremer, explique que «près de 31% des volumes de poissons débarqués proviennent de populations dont le recrutement [la quantité de nouveaux poissons, NDLR] est en baisse. Et seulement 20% proviennent de populations dont le recrutement est en hausse.» Quant aux 49% restants, les expert·es manquent de données pour prévoir leur renouvellement.

La diminution du nombre de jeunes poissons est provoquée par la pêche, mais pas uniquement. Cette pression s’ajoute aux activités humaines (pollution, dégradation des écosystèmes côtiers…) et aux effets du changement climatique global (réchauffement et acidification des océans, changement de courants…) qui fragilisent les espèces.

Encore 19% des poissons surpêchés

Au total, l’Ifremer indique que 323 000 tonnes de poissons ont été débarquées en 2023, soit un peu moins que l’année précédente (346 000 tonnes). La surpêche est définie par l’Union européenne comme des captures trop nombreuses, qui empêchent les populations de se renouveler. Cette dérive représente encore 19% des volumes et ne connaît pas de baisse significative ces dernières années : 58% des volumes de poissons en 2023 proviennent de populations exploitées durablement, contre 52% en 2022.

«Ces chiffres sont assez négatifs, parce qu’ils montrent qu’il n’y a pas eu de grandes améliorations dans la lutte contre la surpêche», déplore Frédéric Le Manach, directeur scientifique chez Bloom, l’association de protection des océans. «Alors que l’objectif inscrit dans la politique commune européenne était de 100% de poissons issus de la pêche durable en 2020, nous avons déjà trois ans de retard», regrette-t-il auprès de Vert.

Encore 2% des poissons péchés proviennent de populations considérées comme effondrées, à l’image du merlan, de la morue, du lieu jaune ou encore des soles de l’est de la Manche. Parce que les stocks mettent du temps à se reconstituer, la diminution de la pêche de cette espèce ces dernières années n’a pas suffi à reconstituer ses populations.

Entre 2008 et 2016, l’état de santé des poissons pêchés en France s’était pourtant largement amélioré grâce, entre autres, à des quotas restrictifs, des mesures techniques (fermetures de certaines zones de pêche) et des captures limitées (réduction de sorties des flottes).

Alors comment faire pour augmenter le nombre de jeunes poissons et faciliter le renouvellement des populations ? Pour Frédéric Le Manach, l’un des leviers les plus efficaces serait «d’augmenter la taille des mailles des filets et des chaluts pour laisser passer les poissons plus petits et pas encore matures sexuellement». Il rappelle qu’«un chalut de fond capture énormément de juvéniles».

Pour Clara Ulrich, coordinatrice des expertises halieutiques à l’Ifremer, «il est difficile d’être affirmatif» quant à l’origine de la diminution des jeunes poissons. «La pêche joue sûrement un rôle direct – par exemple en appauvrissant la diversité génétique – et indirect – sur la qualité des habitats –, mais cela varie beaucoup d’une espèce à une autre.»

À lire aussi

-

Le cabillaud, victime emblématique de la surpêche dans les eaux françaises

Noyé, le poisson ? Dans l’océan Atlantique et en mer du Nord, les populations de cabillauds s’effondrent. Moratoires et quotas de pêche limitent aujourd’hui ce déclin, mais le réchauffement climatique apparaît comme une nouvelle menace. -

Espèces marines menacées, événements météo extrêmes et pertes pour la pêche : les terribles effets d’une Méditerranée à plus de 30°C

Méditerrassée. Depuis le début de l’été, les eaux méditerranéennes pulvérisent tous les records de chaleur. Quels sont les effets, à moyen et long terme, de cette surchauffe sur l’équilibre des écosystèmes marins ? Et comment tout cela bouleverse-t-il le climat de la région ? Explications.