«Je ressens de la colère !», tonne Ghyslaine Ventura-César. Cette enseignante d’arts martiaux chinois vit à Brignais (Rhône), dans la vallée de Barret, à 15 kilomètres au sud de Lyon. Le corps de ferme dans lequel se trouve son appartement longe le Garon, une rivière de 30 kilomètres de long qui rejoint le Rhône au niveau de Givors. De son jardin, elle peut contempler un champ et une forêt verdoyante. Une vue qui «vaut tout l’or du monde».

Au milieu du champ, se trouve un arbre isolé : à ce niveau, un barrage dit «écrêteur» devrait être construit à partir de 2027, à une centaine de mètres de l’habitation. Composé à 90% de remblai, ce barrage devrait mesurer plus de 150 mètres de long et 6,5 mètres de haut. Ce type de construction permet de stocker un grand volume d’eau en amont d’une zone urbaine pour limiter les inondations. Le logement de Ghyslaine Ventura-César se trouverait derrière l’ouvrage.

Ce barrage s’intègre dans un projet de gestion du risque inondation porté par le syndicat de rivière du Garon (le Smagga), qui souhaite protéger la population contre une future crue dite «centennale» – c’est-à-dire une crue qui a une chance sur 100 d’arriver dans l’année. «Ce dossier date de 1998, avant même la crue de 2003 qui a inondé Brignais», se rappelle Serge Bérard, président du syndicat de rivière et maire de cette commune. Bilan de la crue de 2003 : 600 personnes sinistrées, 45 commerces touchés, et 700 000 euros de dégâts, selon la commune. Cette crue avait été qualifiée de centennale peu après les faits, avant d’être requalifiée en trentennale par le syndicat de rivière.

«On a calculé que la crue centennale représente un volume de 2,26 millions de mètres cubes à gérer sur le territoire», affirme Grégoire Naudet, chargé de risque inondation au syndicat de rivière du Garon. Pour éviter qu’un tel volume n’inonde les communes de la vallée, différentes options ont été étudiées. Ce projet prévoit la construction de deux barrages en remblai sur le Garon – dont celui à proximité de chez Ghyslaine Ventura-César, et un en béton sur la rivière qui se jette dans le Garon, le Mornantet.

Le deuxième ouvrage sur le Garon – long de 175 mètres et haut de 15 – devrait se situer sur les hauteurs de la vallée. Le troisième, sur le Mornantet, traverse une forêt. Située à Chassigny, à quelques kilomètres de Givors, la maison de Thierry Baudrand appartient à sa famille depuis plus d’un siècle. Si ce barrage était construit, sa demeure pourrait se retrouver dans la zone de retenue, là où l’eau sera stockée en cas d’évènements extrêmes. «Je suis dans l’embarras, cela fait six ans que je suis potentiellement exproprié. Je voulais faire des travaux dans ma maison, mais à quoi bon… Aujourd’hui, plus rien n’est sûr», s’inquiète-t-il.

Pour empêcher la construction des barrages, l’association Sauvegarde de la vallée vivante du Garon a été créée en 2023. Perte de logements, destruction du paysage, impact sur la biodiversité, risques pour la nappe phréatique : pour les membres de l’association, il faut revoir la copie de fond en comble. «Ce projet est une aberration car il ne répond qu’à un objectif sans prendre en compte les enjeux actuels comme le réchauffement climatique ou la perte de la biodiversité, déplore Christine Bisch, secrétaire de l’association et habitante de Brignais. Il faut arriver à gérer les inondations, les sécheresses et l’érosion en même temps. Les trois sont liées.»

L’association est soutenue par Valérie Valette, réalisatrice de films documentaires et activiste spécialisée sur les questions du partage et de la gestion de l’eau. «Nous n’avons plus le luxe de détruire le peu d’écosystèmes qu’il nous reste, il faut faire avec la nature et non contre elle, explique-t-elle. Ce projet est devenu obsolète comme tout type de retenue et représente même un danger. Face à des phénomènes naturels amplifiés par le changement climatique, les retenues d’eau centralisent tous les risques au même endroit».

L’association plaide pour une méthode alternative, déjà éprouvée en Slovaquie, qui mise sur le bon fonctionnement du cycle de l’eau.

La méthode slovaque : comment ça marche ?

Entre 2010 et 2011, dans le cadre d’un plan national de restauration des paysages lancé à la suite d’importantes inondations dans le centre et l’est de la Slovaquie, l’hydrologue et écologue Michal Kravčík a équipé 488 communes de 100 000 petits barrages en bois, placés dans les fossés et le long des pentes. Pour Valérie Valette, de telles barrières «permettent d’accompagner la restauration de zones humides, la création de jardins de pluie et surtout d’améliorer l’infiltration des précipitations dans l’ensemble du territoire, en rechargeant les nappes phréatiques».

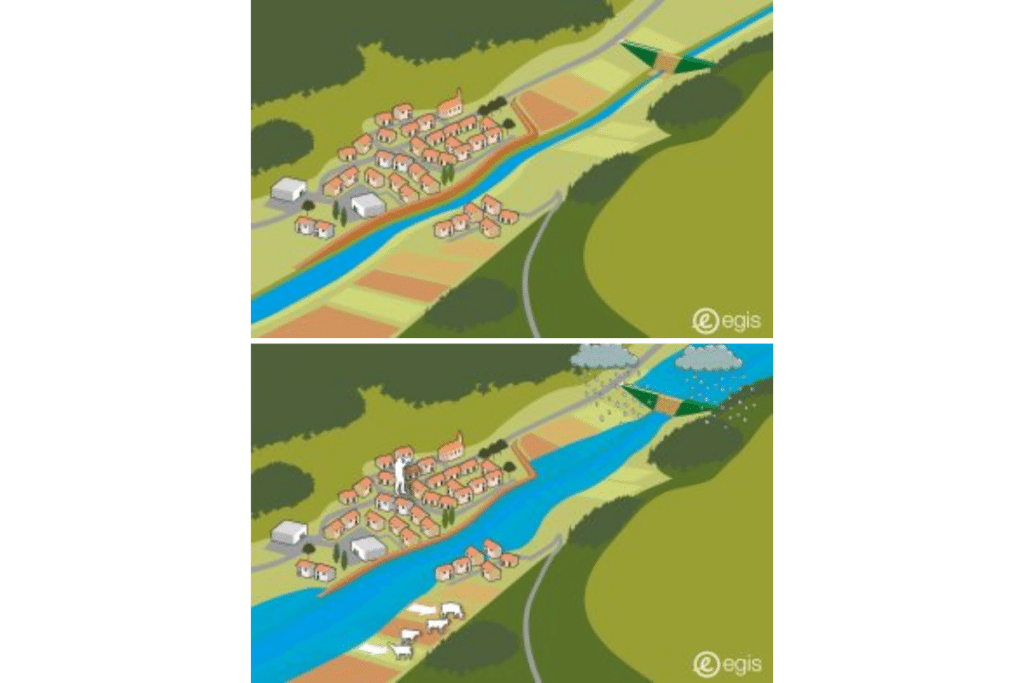

Placés hors de la rivière, le long des fossés et dans les pentes, ces petits ouvrages freinent l’eau qui ruisselle. Ils la stockent temporairement et permettent son infiltration dans les sols. Cette eau freinée et stockée ne rejoint alors pas les zones habitées. Le risque d’inondation s’en trouve réduit.

Grâce à cette approche, l’ingénieur remet en cause les méthodes plus conventionnelles, comme les ouvrages écrêteurs. «Investir dans des barrages ou de grands réservoirs d’eau sans investir dans la restauration des paysages, ce n’est tout simplement pas durable», soutient-il.

Son objectif : remettre au centre des discussions le cycle de l’eau, c’est-à-dire la circulation de l’eau sous toutes ses formes – nuage, pluie, rivière, eau souterraine, etc. C’est pourquoi il défend une vision holistique de l’aménagement du territoire, d’où le nom de son entreprise, Water Holistic. «L’eau a de nombreux effets bénéfiques sur la nature, sur la biodiversité, la production de biomasse et de vapeur d’eau dans l’atmosphère, la fertilisation des sols. Nous avons besoin de penser un modèle qui prend en compte les différents enjeux autour de l’eau, et cela commence en récoltant chaque goutte de pluie possible», défend Michal Kravčík.

Est-ce que ça fonctionne ?

«L’efficacité du projet développé entre 2010 et 2011 a été évaluée de manière empirique, rapporte Valérie Valette, qui a voyagé en Slovaquie pour étudier cette initiative. L’un des maires des communes les plus exposées s’est rendu dans des zones qui étaient régulièrement inondées à l’occasion de gros orages. Il n’a plus observé de débordement, ce qui signifie que la rétention d’eau avait bien lieu.»

Difficile donc pour l’instant de savoir avec certitude si la méthode slovaque pourrait ou non protéger contre des évènements extrêmes, en Slovaquie ou ailleurs. «C’est pourquoi nous demandons au syndicat de rivière du Garon d’étudier cette solution alternative, en collaborant avec Michal Kravčík, propose Valérie Valette. J’aimerais que cette vallée devienne un projet-pilote en France pour cette méthode.»

Érosion des sols et inondations sont liées, pour Valérie Valette : «Avec un terrain artificialisé et durci par la sécheresse, la moindre pluie emporte le sol et aggrave les inondations». S’il est sceptique quant à l’efficacité de cette méthode contre des évènements extrêmes, Vazken Andréassian, hydrologue à l’Inrae spécialiste des inondations et du partage de la ressource en eau, le certifie : «Les petits ouvrages le long des pentes étaient utilisés au 19ème siècle dans les Alpes et on sait d’expérience que cela fonctionne très bien contre l’érosion».

Dans une démarche de restauration du cycle de l’eau à une échelle locale, l’ingénieur slovaque et ses collègues ont mis en évidence que ces mesures de rétention d’eau permettaient d’accroître la disponibilité de l’eau, d’augmenter la productivité des cultures et de contribuer au rafraîchissement du paysage. Tout cela pour un coût moindre.

Quelles sont les limites des petits barrages en bois ?

Placer de petits ouvrages un peu partout dans la vallée implique de devoir en installer sur de nombreux terrains privés : il faut convaincre la population de prendre part au projet. «Il est nécessaire de créer un mécanisme de responsabilité pour chaque propriété foncière, détaille Michal Kravčík. Si vous possédez un hectare et qu’il contribue aux inondations, les pouvoirs publics doivent vous inciter à construire des mesures de rétention d’eau.» Valérie Valette, qui milite pour que la population soit incluse dans les prises de décisions, soutient : «Il faut restaurer la démocratie participative».

Une fois mis en place, il faut aussi que ces ouvrages durent. Pour Vazken Andréassian, la nécessité d’en installer un très grand nombre pose la question de leur entretien : «Cela représente beaucoup de travail. Et il faut penser la manière dont ils vont se désagréger pour qu’il n’y ait pas d’impacts négatifs en cas d’inondations». Par exemple, il ne faut pas qu’ils soient embarqués dans la rivière et qu’ils créent des embâcles, c’est-à-dire des obstacles au niveau des ponts qui font monter l’eau.

Du côté du syndicat de rivière du Garon, on peine à voir l’avantage financier de ce type d’alternative : le coût de leur installation a été évalué à 40 millions d’euros – contre 15 millions pour les trois barrages écrêteurs. De son côté, Michal Kravčík assure que «ces solutions sont dix fois moins chères que les ouvrages conventionnels». Dans le cadre du programme slovaque de 2010, la création d’emploi avait représenté un point clé, avec plus de 7 000 emplois saisonniers.

La méthode slovaque peut-elle s’exporter ?

L’objectif du syndicat de rivière du Garon (Smagga) est de protéger les habitant·es contre un évènement extrême, «centennal». Or, selon le syndicat, gérer cet évènement revient à devoir stocker plus de deux millions de mètres cubes. Il a estimé qu’il faudrait 64 500 barrages en bois dans la vallée du Garon et ses 24 communes.

Pour rappel, entre 2010 et 2011, 100 000 ont été installés sur une surface de 488 communes en Slovaquie. «L’étude que nous a envoyée le Smagga n’est pas solide, objecte la militante Valérie Valette. On ne peut pas savoir combien il faut de petits barrages tant qu’on ne travaille pas avec Michal Kravčík.»

À l’heure actuelle, le Centre européen de la prévention risque inondation (CEPRI) considère que «ces solutions permettent surtout de diminuer les “petits” évènements d’inondation, ceux qui ont tendance à se produire fréquemment».

Opter pour une méthode en cours d’expérimentation pose la question du financement, comme l’explique Grégoire Naudet, chargé du risque inondation au syndicat de rivière du Garon : «L’État accepte de financer uniquement les projets de protection contre les inondations lorsqu’ils sont jugés économiquement rentables […]. Les financements ne seraient pas assurés pour une telle solution, alors qu’un engagement de financement public est acté pour les ouvrages écrêteurs».

Le syndicat de rivière du Garon reconnaît les atouts de la méthode slovaque, mais Grégoire Naudet reste prudent : «Cela ne rentre pas dans le cadre de la gestion inondation, mais dans le cadre de la ressource en eau [ce sont deux services différents, NDLR]. Les deux ne sont pas opposables, mais ce n’est pas le même objectif». Pour Valérie Valette, cette vision est «trop cloisonnée» : «On ne peut pas penser la protection contre les inondations sans considérer l’amélioration de la ressource en eau».

«La gestion de l’eau est un véritable mille-feuilles administratif», résume l’activiste. Et c’est aussi pour cela que les débats sont complexes entre l’association de la sauvegarde de la vallée vivante du Garon et le syndicat de rivière. Les différends ne reposent pas tant sur le choix des ouvrages que sur une vision différente de la gestion de l’eau. «Je reste persuadée que la concertation locale va s’imposer car face à la prise de conscience du réchauffement climatique, les citoyens ont envie de prendre à bras le corps ce sujet», dit-elle encore.

À partir de la mi-juillet, le syndicat de rivière du Garon étudiera les sites des barrages afin de préciser leurs caractéristiques et préparer les travaux.

Cet article est issu d’«Eau secours» : notre série d’enquêtes sur l’eau pour faire émerger les vraies bonnes solutions dans un monde qui s’assèche. Mégabassines, régies de l’eau, technosolutionnisme… Pendant tout l’été 2024, nous explorons les sujets les plus brûlants liés à notre bien le plus précieux. Cette série est financée en grande partie par les lectrices et lecteurs de Vert. Pour nous aider à produire du contenu toujours meilleur, soutenez Vert.

À lire aussi

-

Des chiens pour repérer les fuites et faire économiser des millions de litres d’eau aux communes, ça fonctionne ?

Eau pied ! Alors que 20% de l’eau potable en France est perdue à cause de canalisations défaillantes, François Bourdeau et Nathalie Delon ont dressé une équipe de chiens renifleurs pour leur apprendre à détecter et à prévenir les fuites d’eau potable dans le sous-sol. Comment fonctionne cette brigade canine de six flairs et peut-on généraliser cette solution ? -

Les «giga-bassines» du Puy-de-Dôme, une vraie solution face à la sécheresse ?

Près de Clermont-Ferrand, 36 agriculteurs projettent de construire deux immenses retenues d’eau, les plus grosses de France connues à ce jour – hors barrages. Une solution à court-terme pour maintenir leur modèle agricole, mais pas le remède miracle à la crise de l’eau. Vert a mené l’enquête sur ce cas d’école.

Photo d’illustration : Christine Bisch, secrétaire de l’association Sauvegarde de la vallée vivante du Garon. © Juliette Mullineaux/Vert